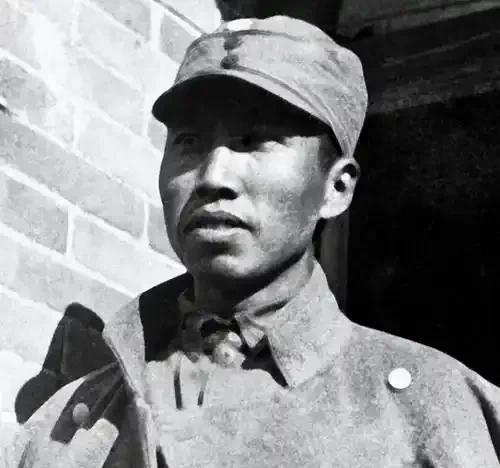

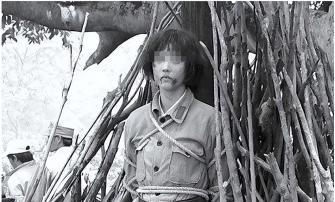

1946年7月17日,已经撤退至岳西县冶溪镇我解放军独立二旅,在旅长吴诚忠的带领下,正在冶溪镇作短暂休整,此时国民党整编72师的3万大军,已经悄悄将只有6000人的独立二旅包围在了冶溪镇,情况十分危急,就在这时有一位老人来到冶溪镇独立二旅驻地,告诉吴诚忠,别着急,我能帮你们突围。 1946年7月17日,大别山深处的岳西县冶溪镇迎来了一支疲惫的部队,经过三天血战的解放军中原军区独立二旅,在这里短暂休整,但侦察兵很快带来坏消息:国民党整编72师3万大军已经完成合围。 这支仅剩6000人的部队陷入了绝境,旅长吴诚忠面临着艰难的选择,是拼死突围还是就地坚守?就在这个关键时刻,一位当地人的出现改变了战局的走向。 故事要从一个月前说起,1946年6月,蒋介石撕毁停战协定,调集30万大军围攻中原解放区。面对十倍于己的敌军,中原军区5万官兵不得不分路突围。 为了掩护主力转移,军区制定了复杂的作战计划,皮定均率领的一纵一旅佯装主力向东吸引敌军,而吴诚忠的独立二旅则伪装成中原局机关留在原地牵制。这是一个充满风险的任务。 皮定均部成功突围后,独立二旅承受了巨大压力,他们在佛塔山血战三昼夜,以伤亡2000余人的代价撕开了一道缺口,但当部队撤至冶溪镇时,中央的新指令让形势更加严峻。 部队被要求留在大别山打游击,这意味着要在敌军重重包围中长期作战,更要命的是,整编72师已经利用兵力优势,在外围构筑了三道封锁线。 此时的独立二旅处境艰难,弹药只剩三成,伤员占到四分之一,硬冲突围无异于自杀,正当指挥员们准备焚毁电台做最后一搏时,一位意想不到的人物出现了。 刘仰斋是当地的一位乡绅,在冶溪镇颇有威望,他主动找到部队,表示愿意为突围提供帮助,这个提议让军官们半信半疑,但眼下已经没有更好的选择。 刘仰斋对当地地形了如指掌,他指出镇东南有一条采药人走的小道,可以绕过敌军的主要阵地,经过侦察发现,72师确实把重兵部署在北面公路,东南侧的悬崖只有象征性的哨卡。 7月18日深夜,突围行动开始了,官兵们用绑腿和树枝制成绳索,沿着20多米高的峭壁滑降,伤员和女同志被装在箩筐里往下吊,所有重装备都不得不放弃。 为了迷惑敌军,部队在西北方向点燃火把制造假象,这个策略果然有效,敌军的炮火猛烈轰击着已经空无一人的营地。 到19日拂晓,部队奇迹般地跳出了包围圈,恼羞成怒的国民党军三天后才发现上当,而独立二旅已经消失在崇山峻岭中,这一战例后来被军事院校作为经典案例研究。 关于刘仰斋的后续情况,史料记载并不详细,据岳西县的资料显示,这位地主在1950年土改时主动交出田产,后来在家乡病逝,他的义举在当地传为佳话。 独立二旅在这次突围后被整编为鄂豫皖军区独立旅,继续在大别山地区坚持游击战,他们的存在牵制了大量国民党军队,为后来刘邓大军挺进大别山创造了有利条件。 这场突围战的成功有多重因素,首先是部队指挥员的冷静决策和官兵们的顽强战斗意志。其次是对地形的充分利用和巧妙的战术安排。 最重要的是得到了当地群众的支持,在那个特殊的历史时期,人民群众的帮助往往成为决定胜负的关键因素。刘仰斋的义举只是其中的一个缩影。 从军事角度看,这次突围展现了灵活机动战术的威力,面对绝对优势的敌军,通过巧妙的战术安排和当地资源的有效利用,以弱胜强并非不可能。 地形优势在这次作战中发挥了重要作用,大别山区复杂的地形为游击战提供了天然条件,熟悉地形的优势往往能够弥补装备和兵力的不足。 心理战术也不容忽视,通过制造假象迷惑敌军,为主力转移赢得了宝贵时间,这种声东击西的策略在古今战争中都屡见不鲜。 情报工作的重要性在这次行动中得到充分体现,准确掌握敌军部署情况,找到防御薄弱环节,是制定突围方案的基础。 部队的组织纪律性也是成功的保证,在极其困难的条件下,能够保持队形完整,按计划执行突围,体现了良好的军事素养。 这次突围战还体现了因地制宜的战术思想,根据具体的地形地貌和敌我态势,选择最适合的作战方式,而不是死守教条。 群众基础的重要性再次得到验证,没有当地群众的支持和帮助,即使有再好的作战计划也难以实施。这是人民战争的重要特点。 从历史意义上看,冶溪镇突围战是中原突围的重要组成部分,它的成功为整个突围行动提供了有益经验,也为后续的游击战争奠定了基础。 这场战斗还展现了中国军人在困境中的顽强意志,面对绝对劣势,没有选择投降或消极避战,而是积极寻找突破口,体现了不屈不挠的战斗精神。 吴诚忠等指挥员在战后都获得了应有的荣誉,1955年授衔时,吴诚忠被授予少将军衔,这既是对他个人能力的认可,也是对这支英雄部队的褒奖。 信息来源:《鄂豫皖革命根据地史》《岳西县志》