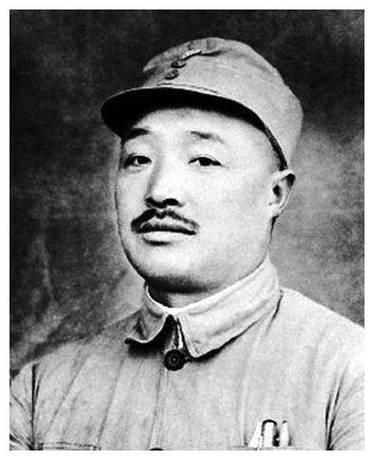

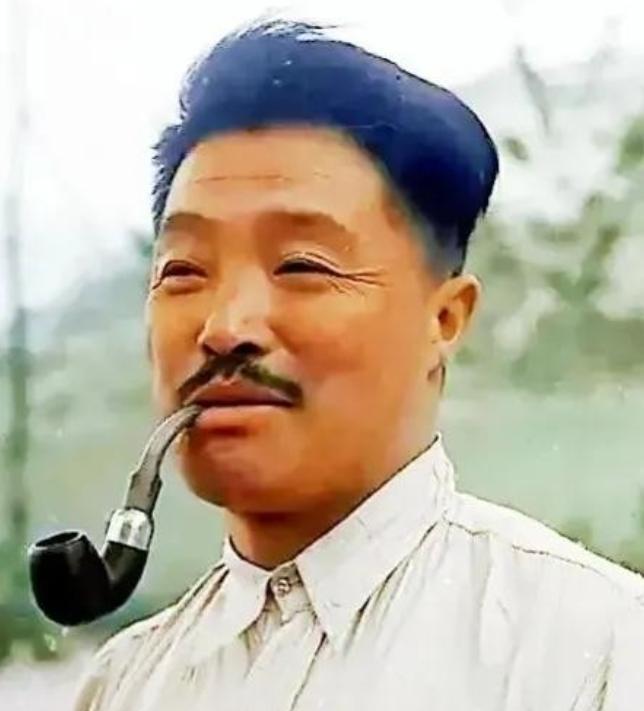

1936年,红军胜利会师后,周总理一脸愁容的问贺龙:以后谁来统一指挥大军呢?贺龙当即推选一人,而此人并非毛主席! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1936年秋天,红军三大主力部队在甘肃会宁胜利会师,经历过漫长跋涉与生死考验的战士们终于在黄土地上聚首。 这场会师意味着长征的基本完成,也象征着中国工农红军新的阶段即将开启,但就在这普遍欢腾的时刻,指挥系统的整合问题浮出水面,成为红军继续北上前必须面对的重大课题。 会师的三支主力部队分别是红一方面军、红二方面军和红四方面军,各部队历史不同,人员构成复杂,过去几年各自为战,战术风格和组织结构差异显著。 统一指挥既是军事上的需要,也是政治上的挑战,红一方面军兵力最强,装备相对较好,由朱德、毛泽东等人领导;红四方面军经历过张国焘擅自南下和另立中央的动荡,内部士气不稳。 红二方面军则长期孤军作战于西南,与中央直接联系有限,但保持了较好的独立性和组织完整。 周恩来代表中共中央来到红二方面军驻地,与贺龙会面,他此行的目的是协调指挥权归属问题,这件事不只是任命谁的问题,更关键在于能否获得各军首长的认同,从而实现真正的统一。 贺龙当时是红二方面军的负责人之一,在军中威望颇高,他长期作战在前线,作风强硬,部下拥戴,中央非常重视他的态度。 贺龙面对这个问题,没有迟疑,他提出由彭德怀统一指挥,这一决定在当时是非常明确的表态,彭德怀是红一方面军的重要将领,军事经验丰富,多次在关键战役中发挥主导作用。 他曾领导平江起义,在长征中指挥有方,屡建战功,虽然贺龙资历不低,也完全有能力领导这支部队,但他没有为自己争取权力,而是优先考虑整个红军的团结和战略推进的需要。 贺龙知道,如果红二方面军拥护彭德怀,其他部队的反对声音就会减弱,他随后在军中进行宣传,强调中央的决定必须执行,他找到各级指挥员,反复说明统一指挥的重要性。 他告诫部队,不允许传播不利言论,不允许讨论指挥权的问题,他的这些举措有效稳定了军心,避免了指挥权更替时常见的混乱局面。 红军三大主力成功实现整编后,中央军委任命彭德怀为西北野战军司令员,贺龙任副司令员,红二方面军正式归入统一指挥体系,贺龙没有提出任何条件,也没有要求保留原有指挥架构。 他亲自组织部队交接,确保作战计划无缝衔接,他主动从一线作战岗位转向后方工作,负责部队的训练和后勤保障,他不争功、不邀赏,一切以胜利为目标。 1947年,国民党军队集中力量进攻延安,形势紧张,当时彭德怀率主力部队进行正面迎敌,贺龙则负责警卫延安及周边地区,面对兵力有限、补给紧张的困难,贺龙全力配合前方作战。 他组织物资调度,筹集弹药粮食,甚至亲自过问运输线路,保证前线不断供,他始终认为,前线打得赢,后方就要顶得住,这是对胜利最基本的支持。 有一次,彭德怀在作战总结中批评了贺龙原部队的一些表现,个别将领情绪激动,认为批评不公,贺龙得知后,没有袒护旧部,反而当面严厉批评这些情绪化反应。 他强调军队必须听从统一指挥,谁也不能搞特殊,他让将领向彭德怀道歉,重新调整状态,按作战部署行动。 贺龙这一系列举动看似平常,其实极不容易,他放下了自己的部队,压制了个人情感,把党和军队的整体利益放在最高的位置。 在风雨动荡的战争年代,这种服从和牺牲,是红军团结的基础,是革命胜利的保障,毛泽东称他是“忠心人”,周恩来也多次在党内会议上表扬他的顾全大局。 历史最终没有忘记贺龙,他在红军统一指挥的关键节点上所作出的选择,是理性、坚定、无私的,他没有用言语表达忠诚,而是用行动完成使命。 他的这种精神,是那个时代中国共产党人坚定信仰和严明纪律的真实写照,用今天的眼光来看,这种放下个人成败、服从集体安排的态度,依然值得尊敬和学习。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:对党忠诚的贺龙——中国纪检监察报