一和尚开着豪车,带孕妇和孩子到医院生孩子,医生问:父亲是谁?和尚双手合十:是我。谁料,几天后,他又带着另一位孕妇来到医院生产,医生却红了眼,哽咽的说:活菩萨啊!

雨夜,普光寺的木门被急促的敲击声打破,雨水顺着屋檐滴落,发出单调的“嗒嗒”声。道禄推开房门,昏黄的灯光洒在门外一个瑟瑟发抖的女子身上。她披着一件单薄的外套,挺着孕肚,嘴唇冻得发紫,眼神里满是无助与恐惧。 “大师,求您……我没地方去了。”

女子的声音低得几乎被雨声掩盖。 道禄愣了片刻。寺庙规矩森严,深夜不宜接待单身女子,但他看着她湿透的衣衫和无处安放的眼神,终究不忍心关门。他请女子进屋,递上一碗热腾腾的素粥,火盆的微光映在她苍白的脸上。

交谈中,他得知她叫小芸,男友抛弃了她,家人逼她堕胎,她却舍不得孩子,漫无目的地逃到这山间古寺,只求一晚庇护。 那一夜,道禄彻夜未眠。窗外的雨声让他想起多年前的自己,那个叫吴冰的男人,站在佛像前许下誓言的场景。

那时的他,西装革履,掌管着南通一家上市公司的命脉,豪车、别墅、财富唾手可得。然而,妻子小雪是他的表妹,近亲婚姻的阴影笼罩在两人心头。怀孕后,他们日夜担忧胎儿的健康,吴冰甚至在寺庙里跪了三天三夜,许下重誓:若孩子平安,他愿放下一切,常伴青灯。 女儿出生那天,医院的灯光刺眼,吴冰握着妻子的手,泪水模糊了视线。

孩子健康,粉嫩的小脸像个奇迹。他兑现诺言,在37岁那年将公司交给合伙人,与妻子和平分手,来到普光寺剃度出家,法号道禄。 小芸的故事像一颗石子,打破了道禄内心的平静。他想起妻子怀孕时的无助,想起那些在寺庙里为未出生孩子超度的女子。

她们的眼神,交织着愧疚与痛苦,让他心生怜悯。佛教讲究慈悲为怀,他开始思考:如果这些孩子能被生下来,是否会有不一样的命运?

几天后,道禄在寺庙附近的集市贴出一张告示:凡是无力抚养孩子的孕妇,可来普光寺,他愿代为照顾孩子,直至成年,母亲可随时接回,无需任何费用。告示一出,村民议论纷纷,有人说他疯了,有人说他沽名钓誉,但道禄毫不在意。 不到三个月,寺庙的偏房里多了几张婴儿床。第一个找到道禄的是一位叫阿兰的年轻女子。

她是刚毕业的高中生,怀孕后被男友抛弃,家人羞于面对邻里,逼她堕胎。她看到告示,抱着试试看的心态来到普光寺。道禄亲自开车送她去医院,生产时,他在父亲栏签下自己的名字。医生皱着眉,欲言又止,但见道禄神色平静,只好埋下疑惑。

孩子出生后,阿兰选择留下孩子,由道禄抚养。她红着眼眶,低声说:“大师,我会努力工作,将来一定接他回去。”道禄点点头,递给她一块刻着孩子名字的木牌:“随时回来,他是你的孩子。” 消息传开,越来越多的孕妇找上门来。她们背景各异:有被丈夫抛弃的家庭主妇,有留学归来的白领,还有因意外怀孕而惶恐的大学生。

道禄一视同仁,亲自陪她们生产,签下“父亲”的名字,孩子出生后,他将寺庙后院改建成简陋的育婴室。村民们起初不解,但渐渐被他的坚持打动,有人送来旧衣物,有人帮忙煮粥喂孩子。 ### 风波与坚持 道禄的行为很快引来争议。

寺庙住持找他谈话,语气沉重:“道禄,你违背清规,寺庙名声受损,僧籍只能撤销。”他默然接受,开着一辆旧面包车,将孩子们转移到附近一座废弃的破庙。那座庙年久失修,屋顶漏风,墙角长满青苔,但他带着孩子们清理出一片栖身之地。

每当有孩子奶声奶气地喊他“爸爸”,他疲惫的脸上总会露出笑意。 一次,他又送一位孕妇去医院生产。医生认出他,忍不住问:“大师,这些孩子到底是怎么回事?”道禄正要解释,孕妇抢先开口,泪水滑落:“你们别误会,他不是孩子的父亲,是我们的恩人。”她讲述了自己的故事:丈夫出轨,家人冷眼,她走投无路时看到道禄的告示,才下定决心生下孩子。

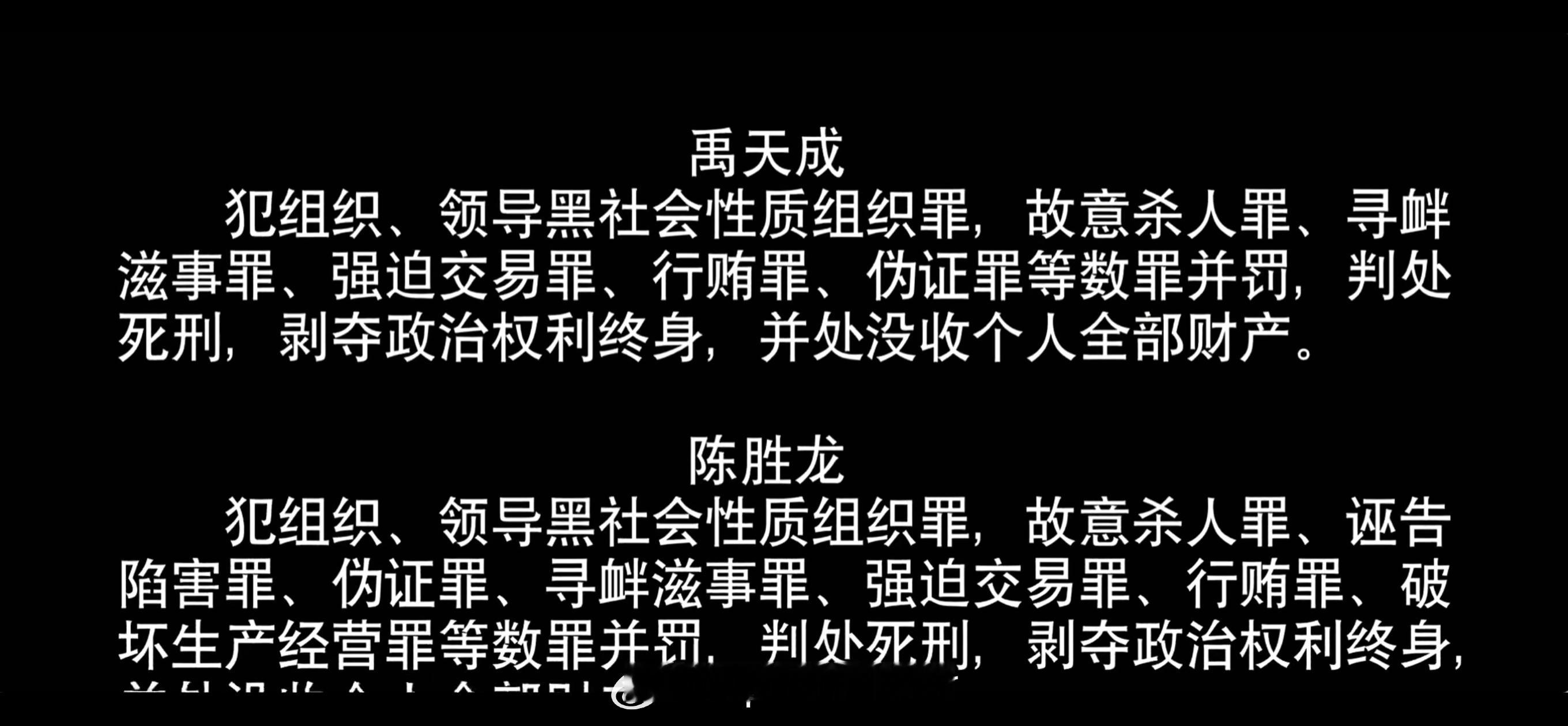

医生听完,眼眶湿润,哽咽道:“真是活菩萨。” 然而,流言从未停止。有人在网上质疑他借慈善敛财,有人说他破坏佛教清规。道禄从不回应,只是默默带孩子们体检、喂饭、教他们认字。

截至2025年,类似道禄的慈善行为在中国并非孤例。中国佛教寺庙自古有收留弃婴的传统,如唐代的“慈幼局”和近代的“育婴堂”。现代社会中,一些公益组织也在为单亲母亲和弃婴提供庇护。据民政部数据,2023年中国有超过5000家民间公益组织致力于儿童救助,收养弃婴超10万名。

这些组织多面临资金短缺和社会误解的困境,却仍在默默坚持。道禄的故事,或许正是这一传统的延续。

破庙的灯光昏暗,道禄轻轻拍着婴儿入睡。门外,夜风吹过,带来一丝凉意。他抬头望向星空,心中默念:愿每个生命,都能找到归处。

评论列表