2015年,诺贝尔获奖者屠呦呦受邀发表演讲,然而,由于话筒线不够长,她只能弯着腰,就在这时,瑞典的医学家立马小跑过来,单膝下跪,为她举了整整三十分钟话筒...... (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!) 几千年来,有一种疾病如同幽灵,在全球游荡,它先用刺骨的寒冷把人冻僵,再用滚烫的高烧炙烤,最后在冷热交替的折磨中,迅速带走生命。 古罗马人以为这是天神的诅咒,近代战场上它让无数士兵倒在非战斗减员的名单里,这就是疟疾,一个曾让全人类束手无策的对手。 世界各大强国投入巨额经费,顶尖科学家们尝试了无数种化合物,结果却总是不尽人意。 谁能想到,打破这个绝望僵局的,竟是一份来自东方的古老智慧,而它的发现者,是一位当时在国际上籍籍无名的中国女科学家。 1969年,当时,援越抗美的战士在丛林里成批地倒下,不是因为枪林弹雨,而是因为小小的蚊子和它携带的疟原虫。 寻找特效药成了迫在眉睫的国家级军事任务,这个担子,最终落到了中医研究院一个叫屠呦呦的年轻女科研组长肩上。 她接手的,可以说是一个烂摊子,当时国际上已经筛选了二十多万种化合物,没有一个是有效的,屠呦呦没别的路可走,只能回头,一头扎进老祖宗的故纸堆里。 她带着团队,在三个月内翻遍了古代药方和民间偏方,整理出两千多个方子,汇编成册,硬是从三百八十多种中草药里,把目光锁定在了一种不起眼的植物,青蒿身上。 方向是有了,可麻烦也接踵而至,按照传统中药的思路,团队用高温水煮的方式提取青蒿,结果提取物的抗疟效果很不稳定,时常有效时常没效,这一下,研究又停滞不前。 转机出现在一本一千六百多年前的古籍里,当时的屠呦呦从中了解得知,药就得煎煮,但当时研究所很多人都不支持这种方法,屠呦呦力排众议,改用低沸点的乙醚在低温下进行提取。 终于功夫不负有心人,经历了上百次的实验,他们终于获得了收获,他们成功提取到了青蒿提取物,对治疗疟原虫有着非常好的效果。 可新药的风险未知,动物实验成功后,但并不意味着人可以,为了不错过宝贵的时机,屠呦呦和另外两位同事决定以身试药。 幸运的是,他们安然无恙,药物的安全性初步得到验证,随后在海南疟疾高发区的临床试验大获成功,患者的症状迅速缓解,那一刻,人类与疟疾的战争,终于迎来了真正的转折点。 这份来自中国的礼物,彻底改变了世界抗疟格局,不过,它的价值在国际上得到承认,却经过了漫长的岁月,直到2015年,85岁的屠呦呦站上了诺贝尔生理学或医学奖的领奖台。 颁奖典礼上屠呦呦准备发言时,却发现话筒位置太低,她只能佝偻着身子,就在这时,一位身瑞典医学家安德森快步上台,没有调整话筒架,而是直接双膝跪地,为她举着话筒。 在屠呦呦演讲的近半小时里,这位在自己领域同样成就斐然的科学家,就那么一直跪着,眼神里满是敬意。 他这一跪,超越了国籍和个人荣誉,是对科学本身最真诚的致敬,因为他比谁都清楚,眼前这位瘦小的中国女性,和她背后的团队,究竟为人类做出了多么了不起的贡献。

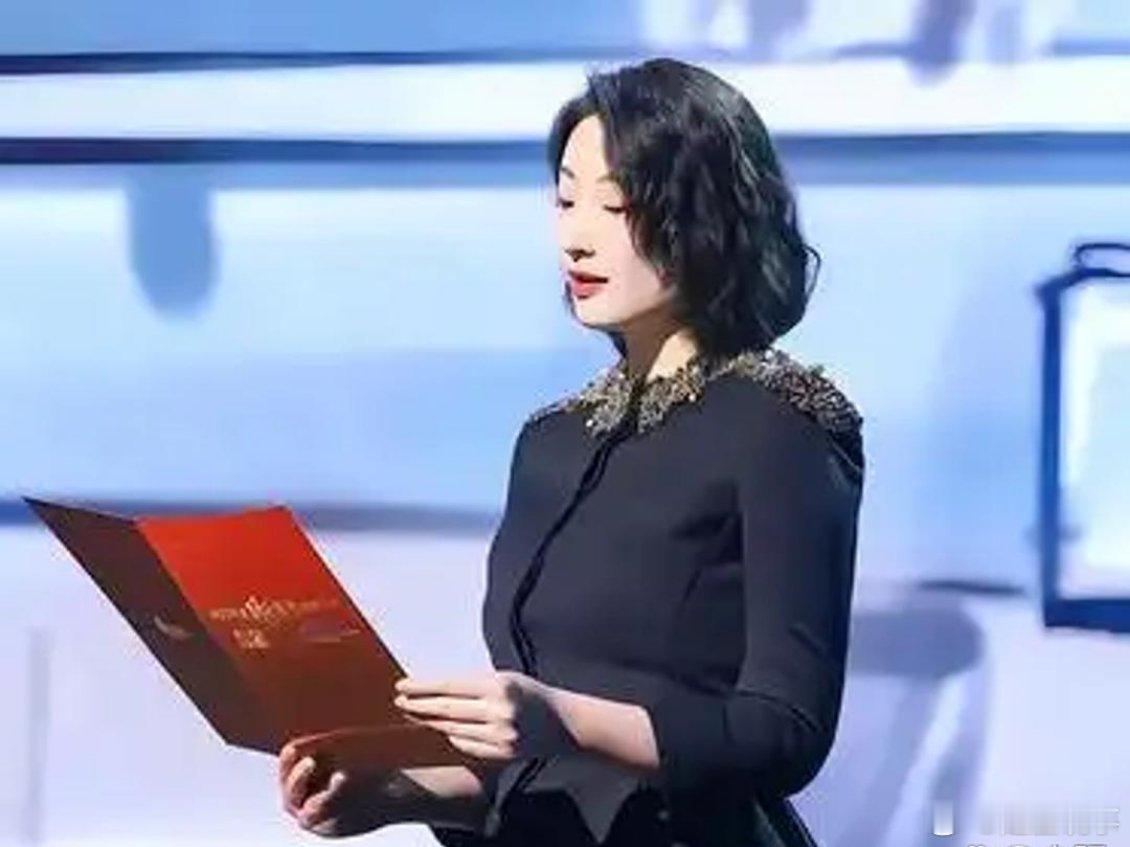

评论列表