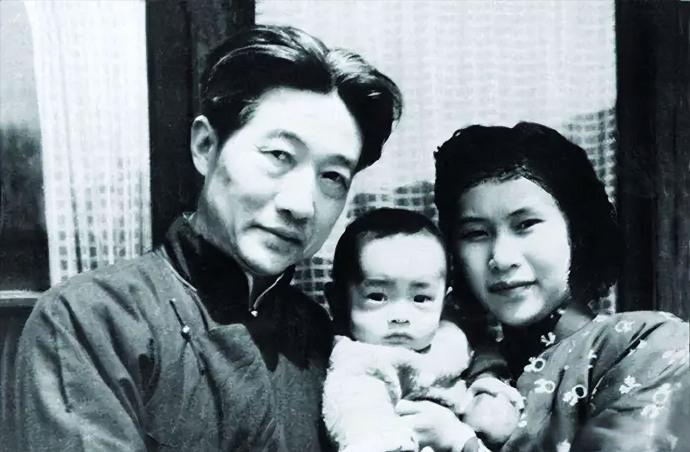

1953年,画坛巨匠徐悲鸿去世没几个月,他30岁的遗孀廖静文,带着两个孩子,把上千幅真迹画作和珍贵古画,打包捐给国家,一分钱没留,很多人说她是疯了,还有人说她是为了洗白名声,但没人知道,她后来再婚、生了孩子,却一辈子以“徐悲鸿遗孀”自居,连签名都不改,这事,一直被人议论了几十年。

1953年,当秋风卷过北京新街口,廖静文打包好了第一千二百张宣纸,红木箱底渗出墨香。

这时,离徐悲鸿脑溢血病逝还没一百天。

而这位三十岁的遗孀用手摸过《八十七神仙卷》上丈夫的题跋印迹,最后将画卷装进了十七口樟木箱。

当卡车碾过黄叶驶向文化部时,邻居看见她攥着三岁儿子的手站在台阶上,补丁袖管被风灌满,宛如两片提前凋零的梧桐叶。

这场轰动全国的捐赠,却藏着难言的困窘。

三年前,长女徐静斐推门探病时,靛蓝门帘掀起的尘埃里,二十八岁的廖静文正啃着掺麸皮的窝头。

油彩斑驳的调色板上堆着未完成的《毛主席在人民中》,而画家枕边药碗底沉着未化的糖精结晶。

直到清点遗产的公证书曝光,徐静斐才惊觉那栋法式小楼早抵押给美协,父亲三百元月薪要养活七口人加十位学徒。

后来,她再婚的消息如同石落古潭。

1956年,在开往武汉的列车上,解放军军官黄兴华接住她怀中熟睡的孩子,军装前襟立刻洇开小片奶渍。

廖静文望向窗外飞驰的华北平原,恍惚见徐悲鸿在战火中护送《愚公移山》西迁的旧影。

新婚当夜,黄家宿舍门框新钉的"黄宅"木牌下,她摸出藏在内袋的纪念馆图纸,牛皮纸上"遗孀廖静文筹建"的签名被体温焐得发软。

最终,她的三重身份的撕裂在月子里达到顶峰。

1959年,在新生儿的啼哭声中,她盯着产科登记表"廖鸿华"三字怔忡。

护士递来钢笔时突然抽回,指腹反复摩挲"鸿"字右侧"工"部,那里本该是徐悲鸿画押时惯常晕染的墨点。

深夜奶瓶蒸汽氤氲的厨房,她翻出纪念馆工作证压在育儿手册上,"徐悲鸿遗孀"的钢印在灯下泛出青铜冷光。

1962年法庭调解室窗棂结霜时,调解员惊讶发现这对夫妻唯一争执的是雨伞归属。

黄兴华坚持要留那柄部队配发的绿帆布伞,廖静文突然抢过伞骨折断"孩子淋不得雨!"

伞布破裂声里,众人这才看清伞柄刻着"北平艺专赠",那是1946年徐悲鸿复职时公派用物。

法官最终在财产栏写下"无共有物分割",却不知女方皮箱底层藏着徐悲鸿临终前攥皱的处方笺,背面是她用眉笔写的离婚备忘。

纪念馆搬迁前夕暴雨如注。

八旬的廖静文跛着腿清点藏品,石膏像《孙多慈》底座渗出的水迹蜿蜒如泪痕。

年轻馆员举伞追出来,她摆手示意看库房门楣,"瓦片漏雨算什么,悲鸿的魂在画里淋不得。"

雨水漫过青砖流向院中,汇成1944年重庆防空洞画室里淹过《会师东京》草稿的污水形状。

2015年早春最后时光,她靠在纪念馆休息室沙发喘息。

玻璃柜里1953年捐赠清单与1962年离婚证并置,中间夹着泛黄的改姓声明,"长子徐庆平声明继续从徐姓"。

阳光穿过新楼落地窗,在她枯槁的手背投下双重影子。

一枚是婚戒的圆廓,一枚是油画箱提手的弯弧。

遗体告别仪式上,儿子将刻有"悲鸿妻"的寿枕放入棺椁,忽然发觉枕芯填塞物是父亲生前最恨用的玉米皮。

当年为省画纸钱,廖静文总拿它当吸水衬。

或许,大家早已忘记了这个人,但人们依旧记得徐悲鸿的画。

而她的一生早已被“徐悲鸿遗孀”所包围,她不光是一位好妻子更是一位好母亲。