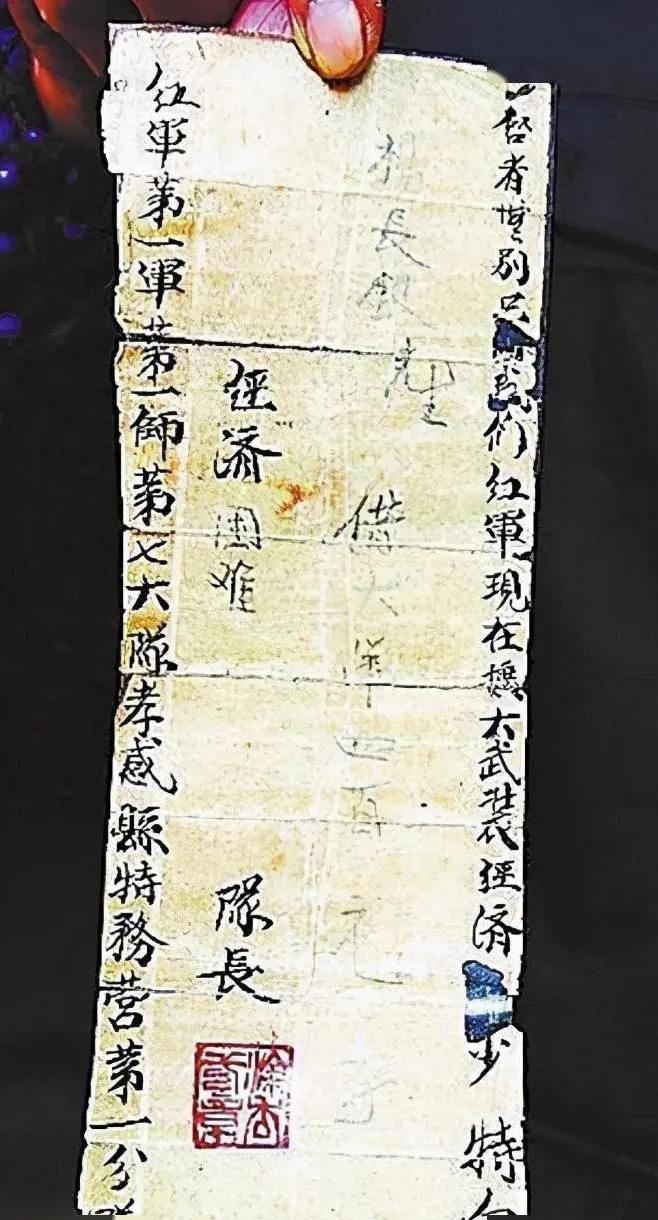

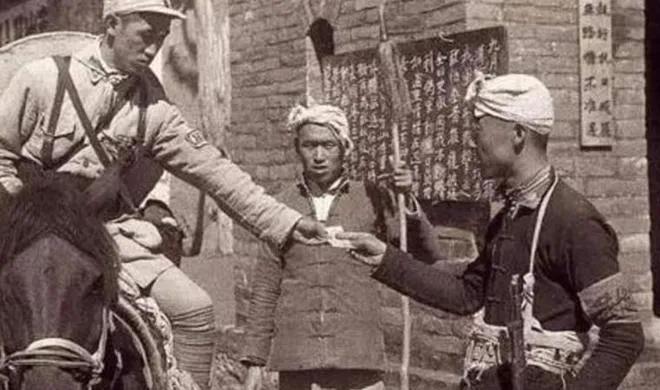

2015年,一位衣着简朴的老人进孝感市zheng府,颤抖着拿出一张泛黄的欠条,局促地问:“红军欠我400大洋,能还我吗?”工作人员感到匪夷所思:“你是谁?红军为什么欠你钱?” 这位老人名叫杨明荣,来自湖北孝感的一个小山村,祖上世世代代都是农民,到了他爷爷杨长银那一代,逐渐积累下了一些家产,日子过得还算富裕。 可惜,在那个风雨飘摇的年代,再多的钱也换不来安稳。虽然战火暂时没有蔓延到他们村,但大家对外面的事也有所耳闻,村民们对外来者都充满了警戒。 1930年的一天,一队红军来到孝感一带休整,村民们为避免惹祸上身,纷纷闭门不出。 红军感受到了当地百姓的戒备,因此没有进村打搅,而是选择驻扎在附近的山林。 由于红军军纪严明,不偷不抢,还会义务帮村民干活,所以村民们渐渐放下了戒心,同他们亲近起来。 有一天,杨长银吃完饭后在村口溜达,正好看到红军也在吃饭,于是便打算上前攀谈。 谁知他刚一走近,就惊呆了。 原来,每位红军战士碗里,都只有一些野菜和树皮,几乎看不到米。战士们困难成这样,也没有拿群众一粒米,这让杨长银大受震撼,也让他彻底相信,红军是为了老百姓打天下的。 一向谨慎的他做了一个大胆的决定。 他回到家后,吩咐家人将空闲的房子收拾出来,然后请红军搬进去住。每逢吃饭时,他也会煮上一大锅菜,熬上一大锅汤来招待红军。 其他村民见状,也纷纷拿出自家的粮食,为红军提供帮助。 红军战士当然不好意思吃白食,就经常帮着村民们一起干活,一段时间后,双方产生了深厚的感情。 然而,天下没有不散的宴席。 红军的休整期结束后,要出发前往别的地方,村民们依依不舍,纷纷拿出自家的衣物和粮食为他们送行。 没有人比杨长银更清楚红军的不易,他掏出家中的300多银元,又找其他人借了一些,凑够400大洋,送到红军长官手中。 长官感动不已,却说什么都不肯收下。 杨长银坚定地说:“你们帮咱老百姓打天下,现在又正缺钱,这些钱是咱的一点心意,你们说什么都要收下。” 长官见他如此坚决,便收下了钱,但同时也写了一张欠条,承诺战斗结束后一定如数归还。 经过多年艰苦卓绝的战斗,红军取得了最终的胜利,新中国也成立了。 但杨长银始终没有拿欠条去找zheng府兑换,因为他十分清楚,国家刚刚成立,正是一穷二白的时候,国家建设多的是地方要用钱,自己一家人日子过得紧一点不算什么,国家发展才是大事。 但他也一直小心保存着那张欠条——对他而言,能为国家尽一点绵薄之力,是老杨家的荣耀。 几年后,杨长银的生命走到了尽头,他将儿孙叫到床前,交代了欠条的事:“你们一定要好生保管欠条,但不管日子怎么困难,也不要去兑换。这是我们老杨家的荣誉,要一直传承下去!” 杨长银去世后,他的子孙一直遵照他的嘱咐,小心收藏着那张欠条。 时间一晃,半个多世纪过去了。 杨家曾经的富裕早已不再,杨长银的孙子杨明荣甚至成为了贫困户,晚年生活十分艰难。 2015年,杨明荣的妻子生病,急需一大笔钱做手术,他掏空了家底,借遍了亲友,但离手术的费用还差一大截。 正在一筹莫展之际,他脑海中突然灵光一闪,想起了那张欠条。 但爷爷临终前的嘱咐还犹在耳边——怎么办?难道要眼睁睁看着妻子去死么? 经过一番激烈的心里斗争,杨明荣最终还是决定要救妻子,于是就出现了文章开头的那一幕。 工作人员在了解完情况后,立刻向上级汇报了此事,上级领导也非常重视。 有关部门经过核实和查证,发现杨明荣手中的欠条是真实的,便按400大洋从前的购买力,折合成4万元人民币交到杨明荣手中。 杨明荣拿着这笔钱交齐了妻子的手术费,心中五味杂陈,感慨有之,庆幸有之,惭愧有之。 万幸的是,他的妻子最终度过了难关。 孝感的社保部门也积极行动,帮杨明荣办理了低保和医疗救助,为他解决了不少实际困难。 他手中的欠条虽然迟了几十年才兑现,但军民鱼水情却始终在绵延。这张欠条承载了几代人的红色记忆,也是军民一家亲、携手抗敌的伟大见证。