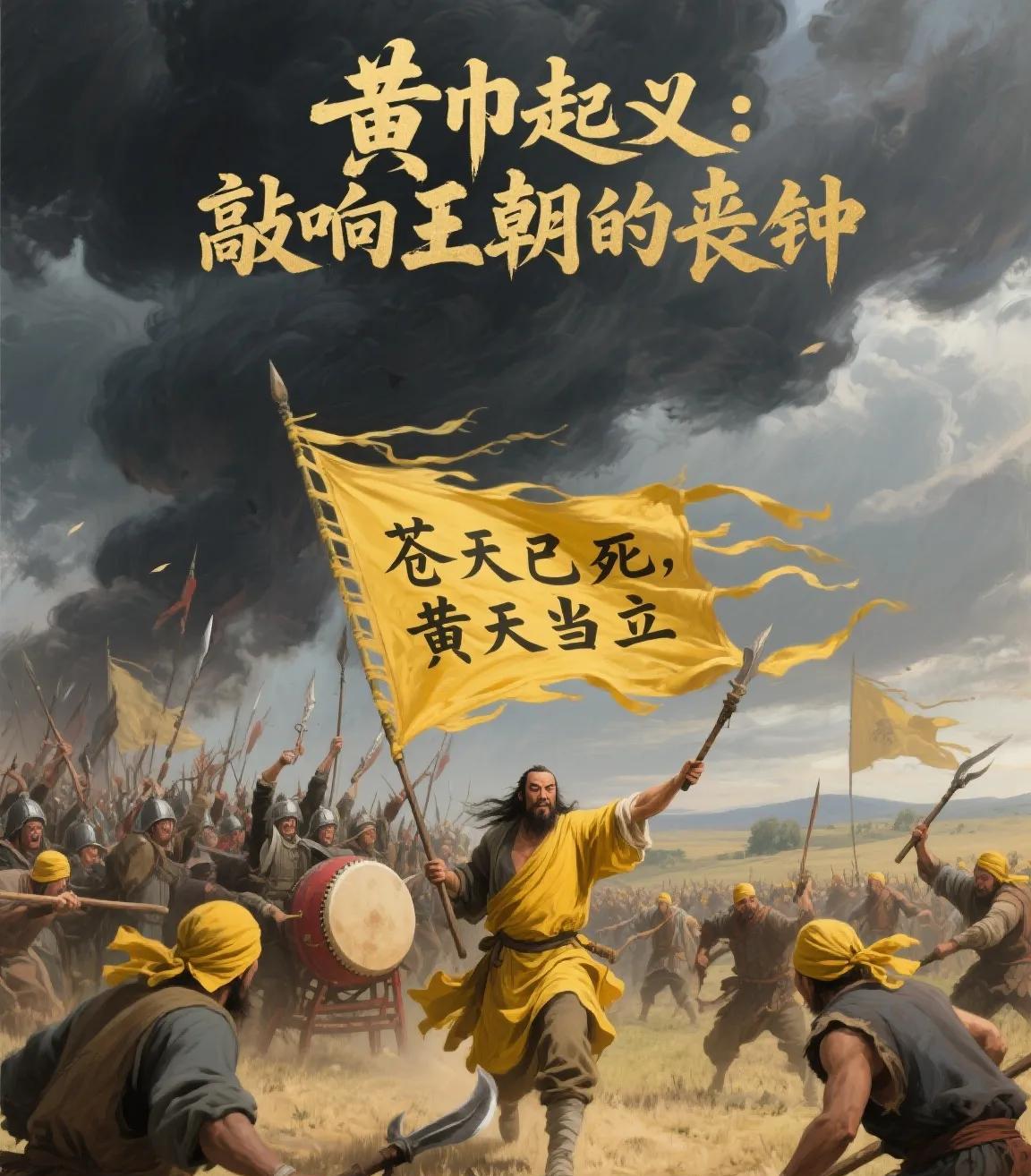

大汉王朝有什么遗憾呢,来看看那些改写国运的关键瞬间吧。 这个来自汉武帝晚年的悲剧场景,揭开了一个历史真相:强大如汉朝,也会因某些关键选择的失误,付出王朝倾覆的代价。 人才断档:当后继无人成为国殇 公元前117年的长安城万人空巷,迎接战功赫赫的霍去病凯旋。汉武帝望着这个二十一岁横扫河西走廊的少年将军,眼中满是骄傲与期望。然而当年轻将军突然病逝时,史官只能留下"暴卒"二字,如同他闪电般的战法一样令人措手不及。 汉宣帝时期的名臣陈汤曾言:"士不养于朝,则才智散于野。" 从汉元帝贬黜推行改革的萧望之,到东汉后期宦官把持选官途径,人才选拔机制逐渐失灵。桓帝、灵帝时期的"党锢之祸",更将天下贤才排除在朝堂之外。 当卫青这样的将星陨落,李广这样的老将自刎,后继人才的断层最终导致东汉面对黄巾起义时,竟无良将可用。人才如薪火,需要代代传承才能照亮前路。 这种人才断层,成为大汉由盛转衰的关键转折。 制度僵化:当权力失去制约 汉宣帝临终前的一幕令人扼腕:他明知太子刘奭"柔仁好儒",不是理想的继承人,却因念及与许皇后的旧情而迟迟不换太子。史载汉宣帝叹息:"乱我家者,太子也",但却未能做出改变。 制度僵化的恶果在东汉更为明显: 时间 事件 后果 88年 年仅10岁的汉和帝继位 窦太后临朝,外戚专权 106年 出生仅100天的汉殇帝继位 邓太后掌权 125年 东汉顺帝通过宦官政变上位 宦官势力崛起 当权力天平在外戚与宦官间摇摆时,朝廷治理能力几近瘫痪。著名学者钱穆曾评论:"汉室衰亡,始于宦官外戚之争",直指制度设计的致命缺陷。 民心背离:当根基开始松动 公元14年,面对各地农民暴动,王莽的亲信田况上书:"盗贼初起时并不大,但因地方官吏隐瞒不报,致使事态扩大。"这份奏章揭开了汉末乱象的真相:当一个政权丧失了与百姓沟通的渠道,离崩塌也就为时不远了。 社会根基的松动早有征兆: - 汉武帝时期推行的盐铁专营制度,初衷为国敛财,后期却成民众重负 - 汉元帝废除各郡国的祖庙祭祀,割裂了地方与中央的文化纽带 - 东汉后期"举秀才,不知书;举孝廉,父别居"的民谣,直指人才选拔制度的名存实亡 当黄巾军提出"苍天已死,黄天当立"的口号时,民心已如决堤之水,奔涌向毁灭旧秩序的方向。学者阎步克研究指出:"东汉末年全国性叛乱频发,根源在于社会结构失衡。" 历史的镜鉴:如何走出治乱兴衰的怪圈 历史的微妙之处在于,当汉朝做出明智选择时,总能化险为夷: - 汉宣帝因在民间长大,登基后立即废除"首匿连坐"恶法 - 盐铁会议开创了中国历史上首次关于经济政策的公开辩论 - 汉光武帝重建太学,奠定了"风化之本"的教育基础 汉朝在地方治理上的创新尤为可贵:刺史制度的设立实现了中央对地方的有效监管,而"乡举里选"的制度则为底层人才提供了上升通道。这种制度创新与改革意识,正是王朝延续的重要保证。 当后人走进陕西霍去病墓,看到那座"马踏匈奴"的石刻时,那定格的历史瞬间背后,是一个王朝兴衰的警世寓言。汉朝留下的最大遗产,不在巍峨未央宫,而在那些关乎治国之道的经验与教训——人才要接力培养,制度须与时俱进,民心才是永恒的根基。这或许是我们今人重读汉史时,最应当汲取的智慧精髓。 #汉朝# #刘邦# #汉武帝# #霍去病# #黄巾起义# #汉文帝#