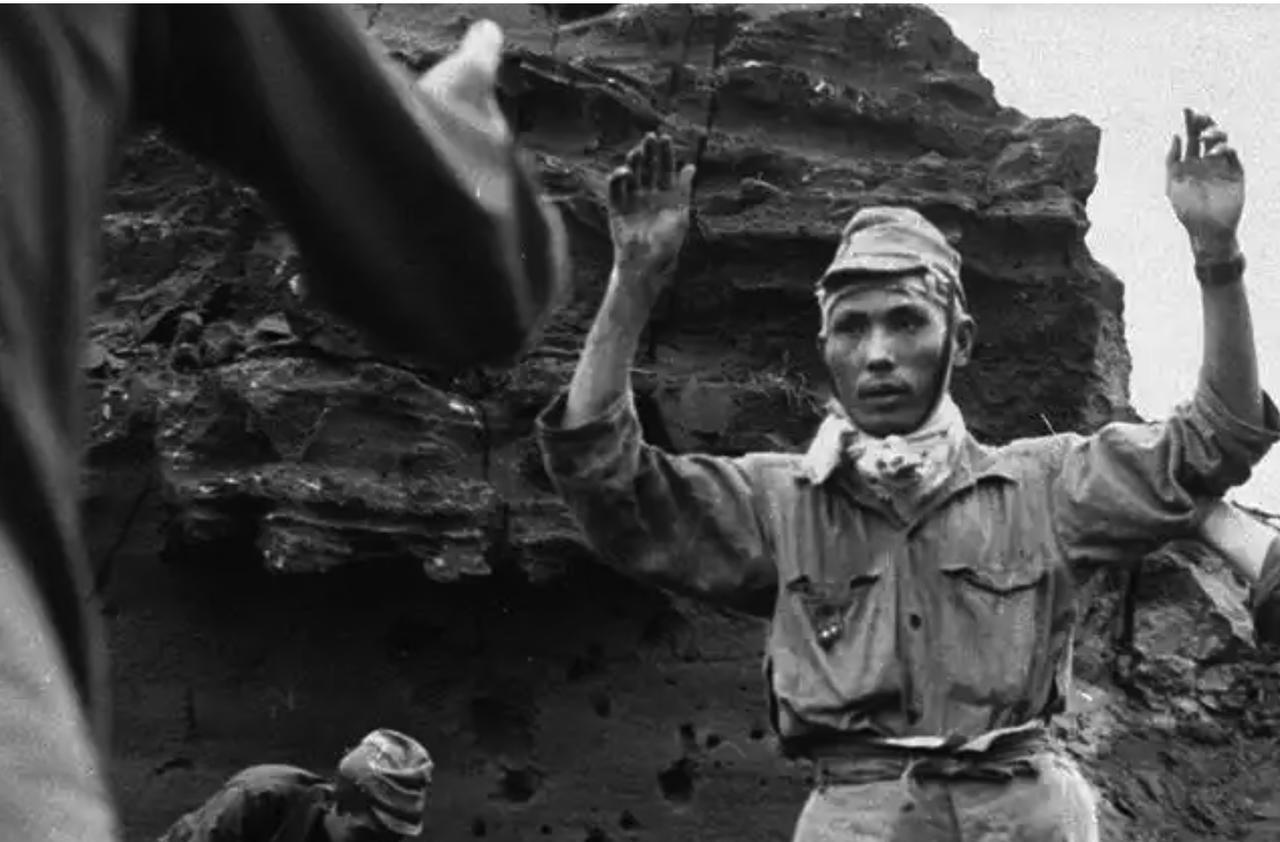

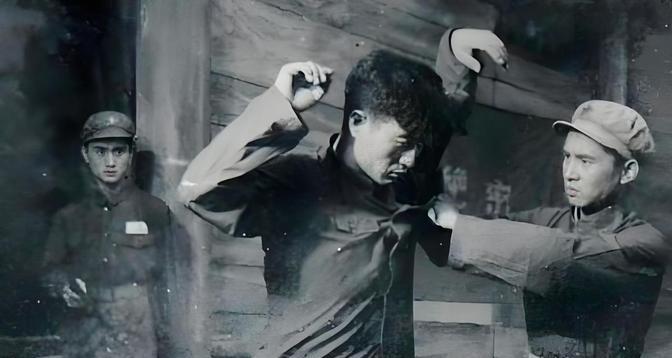

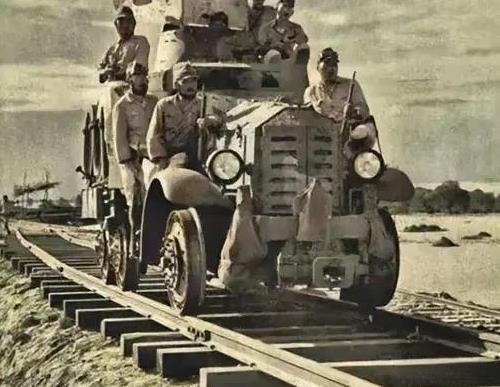

1955年,一27岁新四军士兵复员回乡,媒婆给他介绍了一43岁、有6个孩子的寡妇,但没想到,他同意了,然而见面后,女人却愧疚的说:“对不起,隐瞒了你一件事。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年秋天,江苏东台沈灶镇,周元官拖着一条受伤的腿,拄着拐杖回到了村里,他从十五岁参军,打过抗战,经历了解放战争,最后在朝鲜战场上被炮弹炸伤,退伍时只带回来一枚勋章、一只旧军包和百十块钱的复员费。 回乡时,父母早已去世,家里破败,空无一人,他一个人站在老屋门口,院子里杂草丛生,屋檐下挂着破败的蛛网,乡亲们见他回来,都替他唏嘘,觉得这年轻人从战场上捡了条命,日子却不知道怎么过下去。 那年头,乡里人讲究成家,左邻右舍劝他赶紧找个伴儿,可村里的姑娘听说他是个瘸子,家底也薄,都摇头不愿意搭话,村里的王大妈是个热心人,操着心四处给他打听亲事,最后提了一个人选。 是邻村的沈邦珍,四十三岁,寡妇,拉扯着六个孩子,家里穷得揭不开锅,孩子们饿得脸黄皮瘦。 沈邦珍的丈夫早年得病去世,留下的债还没还清,村里人都劝周元官别冲动,带着伤腿,接这么一门亲事,跟往火坑里跳没两样。 周元官没多说什么,只是点了头,随王大妈去了沈家,沈家住在村边的草屋里,屋顶破得能漏雨,门前是个光秃秃的院子,几个孩子围在米缸旁边,伸头张望,缸底快要见底了。 沈邦珍穿着打着补丁的旧棉袄,手上裂着口子,脸上的皱纹里全是风霜的痕迹,她没笑,眼睛却透着股硬气,周元官看了一圈,没说话,他见过战场上的尸山血海,也挨过饿,看见这家景,心里并不觉得陌生。 那顿饭,桌上只有一锅稀粥和一点咸菜,孩子们围在灶边,吃得小心翼翼,沈邦珍在一旁说了家里的情况,说自己欠了债,还说男人死得早,孩子又多,实在是熬不过去了。 周元官坐着,听完后,没发问,没退缩,他回村的第二天,就托王大妈带了话,愿意结这门亲。 他们的婚事简单得连个像样的仪式都没有,村里人随口一提,就在家门口磕了个头,算是成了,没有酒席,也没有嫁妆,只有几位邻居在场。 成亲的那天晚上,沈邦珍把前夫留下的债又说了一遍,还说孩子们嘴多,日子不好熬,周元官只是点头,他第二天一早就去了村里的合作社干活,腿不利索,他干得慢,可从不偷懒。 田里的活干完,他还编草席,拿去集市换点粮食,沈邦珍白天种地,晚上回家烧饭,照料孩子,他们俩干活从不喊累,常常熬到深夜,锅里剩下的糊糊都先给孩子们,自己喝口凉水就睡。 1960年代,村里闹饥荒,大家日子都难过,那一年,周元官家只剩下一碗红薯糊糊,他推给最小的孩子,自己喝了点汤,夜里差点晕过去,沈邦珍看着心疼,他却硬是咬牙挺了过去。 周元官在家立了规矩,孩子们要勤快,不许撒谎,不许欺负人,他不是亲爹,却比亲爹还要操心。 哪个孩子逃学,他就拄着拐杖送去学校,哪个淘气,他就跟在后头看着,不容马虎,村里人都说,这人是个死心眼,宁可自己受罪,也不让孩子们受委屈。 沈邦珍早年把大女儿送到别人家去当童养媳,后来,周元官跑了几十里,把孩子接了回来,给她缝了新衣裳,认了回家。 村里还有个孤女,父母死了没人管,周元官也接到家里养着,跟别的孩子一样,他们的家,慢慢地从七张嘴变成了一个大家庭。 孩子们一个个长大了,大儿子去城里跑运输,成了车队长;二女儿上了师范,做了老师;小儿子在外头做生意,日子越过越好。 每逢过年,孩子们带着孙子孙女回家,屋里热热闹闹,周元官坐在门口的竹椅上,看着一大家子,脸上的皱纹都舒展开了。 1980年,沈邦珍生了病,没熬过去,周元官守着她的坟,常常一个人坐在老槐树下发呆,烟一根接一根地抽,到了1995年,他也走了,那天,村里的老少都来了。 灵车上盖着他那床旧军被,写着“忠义为本”的牌子,送葬的队伍经过老槐树,孩子们哭得红了眼,村里人站在路边低头鞠躬,很多不认识他的人也停下了脚步。 那个年代,村里很少有人娶寡妇,更别说带着一大群孩子的,周元官没有说过一句怨言,半辈子都在用一条伤腿撑着这个家。 他的事在村里流传了很多年,成了人们口中的一段佳话,大家都说,他是条汉子,撑起了一家子,也撑起了那份该有的骨气。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:东台沈灶——一位新四军老战士和七个养子女的故事