唐高祖武德九年,长安城还未从晨雾中醒来,玄武门下已洒满鲜血。李世民亲手杀死兄长李建成,弟弟李元吉亦毙命,宫墙之内,权力重新洗牌。血刚冷,李世民转头怒问魏征:你到底有没有挑拨?魏征站着不动,说,太子不听我话,死是活该。这话,说出口就是刀。可这把刀,没有换来报复,反倒换来了重用。

这一场权力的对决,不只打翻兄弟感情,更成就了一个敢言谏臣,也开启了唐朝政治史上最著名的“贞观之治”。

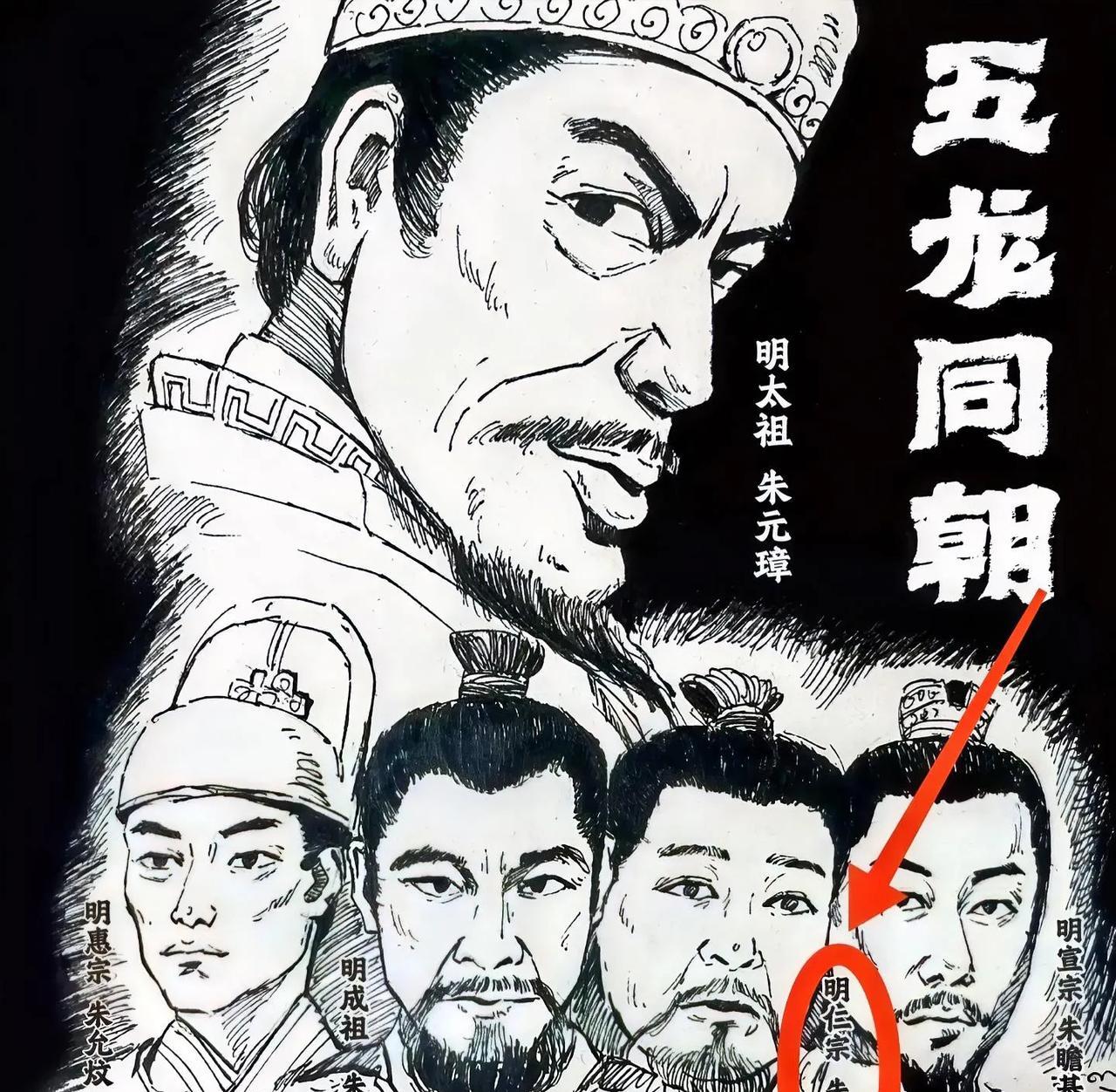

公元626年初,唐高祖李渊坐稳皇位已有九年。太子李建成文治宽厚,秦王李世民武功显赫,弟弟李元吉野心勃勃,三人争权愈演愈烈。

李建成掌控朝堂,结交权臣、控制兵权,风头一时无两。秦王虽有赫赫战功,却渐被排挤。他警觉,甚至焦躁。他身边的谋士——房玄龄、杜如晦、长孙无忌、尉迟敬德,还有后来的魏征,都开始策划一个决定命运的局。

李元吉夹在中间,暗通太子,联手压制李世民。太子府上人心浮动,数次密谋,甚至有人传出毒杀秦王的流言。李世民不敢坐以待毙。

朝堂之上,兄弟争权。朝堂之外,暗流涌动。每个清晨,都是一场赌命的开始。

武德九年六月初四,李世民动手了。

这一仗,事先布置得严丝合缝。天还未亮,李建成和李元吉前往玄武门朝见。李世民早在城门设下埋伏。尉迟敬德埋伏在门后,弓箭拉满,直指太子。

李建成刚一露面,中箭落马。李元吉拔剑厮杀,被尉迟追至宫中斩杀。短短半个时辰,太子与齐王,二人死于非命。

血流满地,宫墙震动。李世民控制了皇宫,软禁了父皇李渊,逼其下诏立自己为太子。

那一刻,长安风向全变。朝臣噤声,民心震荡。

可就在这生死攸关的节骨眼上,李世民叫来魏征。因为魏征——是李建成的老臣。

魏征进宫,面对新登太子李世民,毫无惧色。

李世民火气未消,眼神犀利。他不是想听魏征解释,他只是想看这个前太子幕僚,到底敢说什么。 质问很直接:“你挑拨我和太子的关系,你该死。”

魏征不改色,说出那句惊天话:“若太子听我话,今日死的未必是他。”

这话一出,满殿皆惊。可李世民没有下令杀他。他沉默,心跳未平,却开始审视这个人。他发现,魏征不是投机,也不是妄言。他只是忠于职责,忠于所侍之主。

魏征的冷静,是他一生最大胆的下注。而李世民,也在此刻做出最不寻常的决定——不杀,重用。 这个决定,让魏征成为他最倚重的臣子,也成为他权力体系中唯一能“骂醒”皇帝的人。

魏征从此成了李世民左右最倚重的谏官。他骂李世民奢侈,批李世民好战,甚至纠正皇帝选妃之事。他骂得毫不留情,李世民却不但不生气,反而说:“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失。魏征去,我失一镜。”

这是后话。

当初的魏征,面对的是生死一线;现在的魏征,是皇帝的“定星盘”。

李世民每遇决策难题,总听魏征所言。魏征提出“宽政”、“纳谏”、“少杀”、“节俭”四策,李世民一一采纳。短短数年,天下大治,四夷归附,“贞观之治”名扬千古。

这场政变,不只是宫廷权力斗争的巅峰,也是帝王与谏臣关系最具戏剧张力的起点。

一个敢骂皇帝的魏征,一个不杀魏征的李世民,他们之间的对峙,才是真正成就唐朝黄金时代的根基。

魏征的一句“早听我话,不会有今天”,不仅仅是一句讽刺。它是对已死太子的悼念,也是对新君的提醒。

李世民没有杀他,反而听了他。这一听,造就一个王朝的宽政;这一容,换来数十年的太平。

血与火之后,是理智与宽容。历史就在这极限时刻,扭转了方向。

魏征不靠拍马升官,他靠胆量,也靠忠心。李世民不靠屠刀服人,他靠智慧,也靠能听不同的声音。

这,就是历史。刀光剑影之后,总要有人站出来说一句真话。而那句话,往往决定一个王朝的命运。