颐和园后山,石径幽深,湖光潋滟。一个冬日午后,李莲英如往常般陪着慈禧太后散步。走着走着,他忽然低声说了句:“有人出八万两银子,想买四川盐茶道的缺。”慈禧脚步顿时一顿,面色发沉。她盯着李莲英,缓缓问:“谁这么大胆?”李莲英轻轻一笑,报出一个名字:“珍主子。”

要理解这句话的分量,得先搞清楚,“盐茶道”到底是什么东西。

这可不是个普通的差事。清代四川盐茶道,是个实打实的肥缺,掌盐务、管茶政、兼理道台,有实权,有钱途,有兵力。这种缺,每年都能从盐商、茶商身上“捞”出不少油水,账面之外的银子流动之大,连户部都不愿细查。

而且这不是虚衔,是个正经正四品实职。能坐上去的,非贵即富。官场上,有人苦熬十年都混不上这么一个位置。

所以当李莲英轻描淡写地说,有人想出八万两银子买这职时,那不是“买个职位”,是直接砸钱抢权力。八万两,相当于一个边疆总兵三年俸禄的总和。这样的钱,如果不是冲着实权,谁舍得砸?

当年,慈禧太后曾亲自批准盐政严查,明令不准卖官鬻爵。可就是这条禁令,在她面前,被悄悄撕开了一个口子。

李莲英不是傻子,他不会在散步时随便开口,更不会轻易点出“珍主子”的名字。他这么说,是有用意的。

这时的大清,表面上慈禧垂帘,光绪亲政,实则权力分裂。慈禧手握大局,但珍妃却在背后靠近光绪皇帝,扶持变法,拉拢新派,试图重塑朝局。

而李莲英,作为慈禧最亲近的太监,不只负责服侍,更是一名情报总管。他掌握官员升迁信息,负责内务府与外官沟通,甚至连军机处的动静他都能听到风声。他是“中转站”,也是“筛子”。

而在卖官这件事上,李莲英并不是唯一的操作人。他的身后,还有一个神秘人物——高峒元。此人自称“道教司礼”,在宫中多年,专门与外官、富商、世家打交道。要想进京升官,绕不开他这关。

李莲英与高峒元合作多年,一个掌朝内消息,一个掌朝外网络。他们联合起来操作卖官,把一些地方肥缺“明码标价”,再将银子分头打点送进宫中。表面上官员靠“德才兼备”被提拔,背地里却是一场场“银子竞拍”。

而这次的“盐茶道”风波,说是八万两,不知道有多少已经流入珍妃那边。这才是真正触动慈禧底线的关键。

当李莲英报出“珍主子”这个名字时,慈禧心头立刻变了。

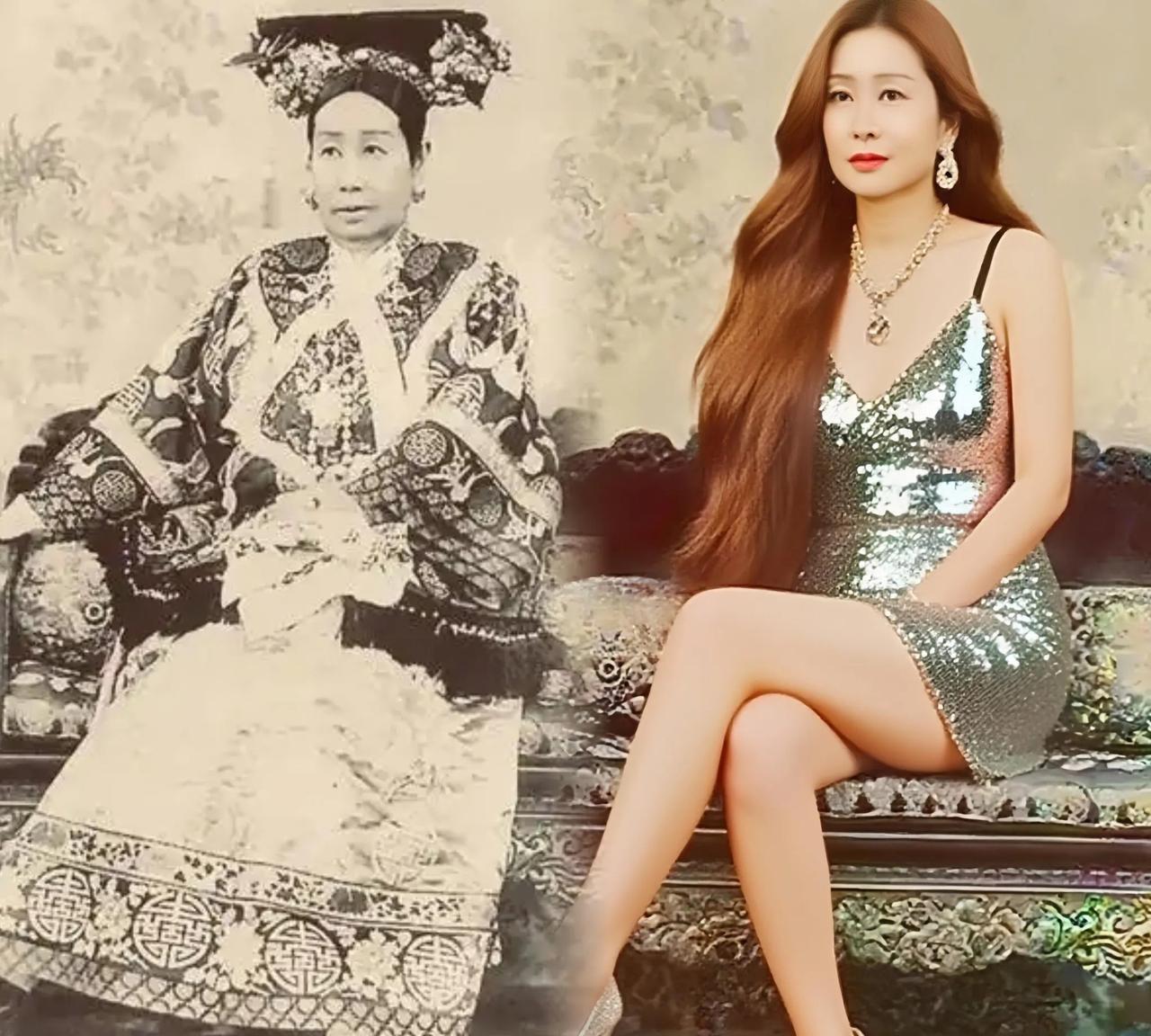

珍妃,是光绪最宠的妃子。不仅姿色出众,更聪明机敏,擅长文字,在宫中极有存在感。更关键的是,她常替光绪引荐改革人士,批判守旧派,暗中构筑自己势力圈。

慈禧虽年迈,但城府极深。她早看出珍妃在搞“新政外援”。但只要她不越界,她也懒得理。但现在,珍妃插手卖官,这就不是小动作了。

卖一个“盐茶道”,不仅仅是卖一个官,更像是珍妃在朝中埋一个“眼线”。这个官到任之后,听令于谁?收的钱要还给谁?背后的情报又流向哪边?慈禧一算便知。

更令慈禧不满的,是珍妃不按规矩办事。在慈禧的权力网络中,哪一级该点头、哪一步该报批,都是讲究的。珍妃直接买官,就像是“擅闯宫门”,这种胆子,才让慈禧震怒。

这天散步回来,慈禧便下令内务府查办盐茶道选任流程。几天后,那位原本“内定”的人选被撤换,传说中“八万两”的银子也不了了之。

这次风波表面上是卖官,实则是宫中势力的一次交锋。

慈禧通过李莲英传话,不是为了调查这笔银子,而是为了敲打珍妃。她要让珍妃知道,宫里不是谁的钱都能买通的。太后的权威,仍然是天花板。

珍妃虽然一时势弱,但并未就此收手。她转而联合一些新派官员,继续从其他路径施加影响。而李莲英和高峒元,则悄然调整自己的“名单”,暂停了一段时间的“官位操作”。

这次事件之后,慈禧在朝中更加强化对人事任命的掌控,所有“道、台、按察使”级别以上的官职,必须经由军机大臣上奏,再由她亲裁。盐茶道风波,也成了她重新收权的一个契机。

而珍妃,虽未立刻被贬,但从这之后,势力逐渐减弱,光绪变法也开始遭遇阻力,直到1898年“戊戌政变”彻底爆发。

看似偶然的一句“八万两”,实则牵扯出整条朝堂暗线:妃子借钱生权、太监借口敲山、太后趁机收权。

这一场“遛弯风波”,搅动的不止是一个职位,而是整个宫廷的权力格局。