“来不及了,我不上985了!”湖南益阳,18岁高考考生考了642分(物理类),超湖南一本线近200分,谁料,填报志愿时,他却放弃985选择北邮计算机专业,网友了解到他家里的情况后,感叹:寒门贵子呀! 2025年高考查分,湖南益阳一家早餐店里,18岁的周糠顺刚用抹布擦完一张油桌,手机亮了。屏幕上“642分(物理类)”的字样,让他愣在原地。这个分数,超了当年湖南物理类本科线近200分,足以排进全省顶尖梯队。 消息很快传开,伯父激动地跑来店里,亲戚的电话一个接一个。可周糠顺只是平静地回了一句:“跟平时模考差不多。”更让人想不到的,填志愿时,他直接划掉了清华、复旦这些传统名校,第一志愿填了北京邮电大学的计算机,第二志愿则是一所西部的211大学。 这下,网上彻底炸了:“642分不去985,不是白白浪费吗?”“北邮的计算机是强,但平台人脉跟顶尖名校根本没法比。”甚至有人痛心疾首:“寒门学子不就该抓住机会去名校,实现阶级跃升吗?这孩子太保守了,简直是自我设限!” 其实他的家境不是一般的差,是真真正正的贫困。父亲周建军早年打工出事,一条腿落下残疾,走路时整个身体都歪向一边。母亲龚伏红常年吃药,每年几万块的医药费,把这个家压得死死的。 家里唯一的经济来源,就是父亲当保洁员的微薄工资和低保。屋里几乎没什么像样的家具,一台老电视机摆在那,也基本不开。 2015年,8岁的周糠顺在学校出了意外,肠子断了。10万块的手术费,对这个家庭不亚于是致命一击。就在一家人快绝望时,村里的老校长出面,替他家向社会写了求助信。 没想到,爱心捐款从四面八方涌来,硬是把周糠顺从生死线上拉了回来。父亲周建军拿个本子,把每一笔捐款的姓名和金额工工整整地记下来,对儿子说:“记住这些恩情。”周糠顺含着泪点头,小声却坚定地回答:“爸,我记住了,将来我一定回报社会。” 为了能继续上学,周糠顺从初中起就寄宿在县城的伯父周建辉家。伯父的早餐店,是他另一个温暖的港湾。每天凌晨四点,伯父揉面炸油条,用一份份早点的微薄利润,撑着两个家的开销。伯父风雨无阻地接送,伯母包揽了所有家务,堂姐也时常给他辅导功课。 周糠顺知道读书的机会有多金贵,也知道伯父一家的辛苦。他想尽办法省钱,教辅资料全靠借同学的,补习班更是从没想过,高中三年,为了省下来回车费,他干脆住校,连春节都不回,一个人在空荡荡的宿舍里刷题。也正是这种近乎残酷的自律,让他的成绩始终稳在年级前十。 当网络上的质疑声越来越大时,周糠顺比谁都清楚自己要什么。他终于解释了自己的选择。北邮的计算机专业,就业和起薪在全国都排得上号,毕业就能挣钱,这是他最现实的考量。 而他心里最重的那块石头,被他一句话点了出来:“最重要的一点是,我父母常年吃药,如果我上985,时间来不及了!他们根本等不起!” 对旁观者来说,名校意味着光环、平台和无限可能。可对周糠顺而言,这些都太遥远、太虚了。父母的健康状况是迫在眉睫的现实,他必须选择一条能最快撑起家庭的路。所谓名校的“长线投资”和不确定性,他赌不起,家也等不起。 高考成绩出来后,社会关注再次涌来,超过10万元的捐款又一次递到了这个家庭面前。可这一次,周糠顺把所有善意都一一婉拒了。 他说:“请留给比我更需要的人吧,我能自己打工赚钱。”他已经申请了助学贷款,当地教育局也承诺为他兜底学费。他计划好了,大学期间靠家教和兼职,完全可以养活自己。 许多人觉得周糠顺的选择“浪费”了分数,可他的每一步,都精准计算着家人的药费、伯父的辛劳和未来的责任。他放弃了外人眼里的“虚名”,是为了走一条对自己、对家庭最负责的“实路”。这无关翅膀硬不硬,而在于他心里早就清楚,要为谁遮风挡雨。 他推开递来的捐款,是因为心里那本十年前的恩情账本,比任何金钱都重;他放弃985的光环,是想尽快长大,成为家人的屋檐。 一个人的成长,或许最高处不在于能飞多高,而在于他愿意为了什么,深深地扎根。如今,周糠顺即将启程前往北京,这座从未涉足的大都市,是他用十几年寒窗苦读为自己铺就的新起点。 这个从益阳乡间走出的少年,带着那份源自病床求生的深切感恩和不屈韧性,正一步步去兑现当年写在求助信中的那份面向整个世界的无声承诺。

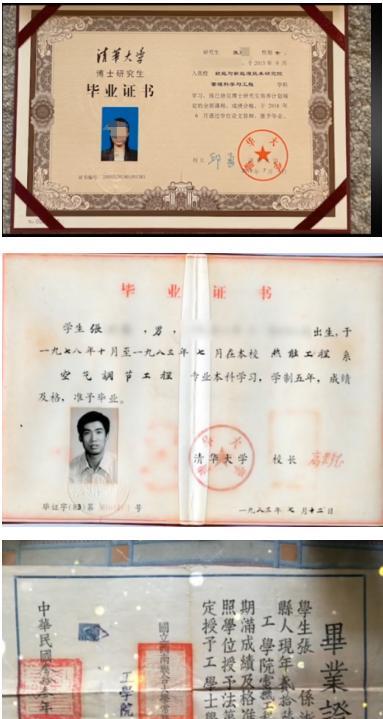

评论列表