你可能不知道,中国近代史上那场死了几千万人的太平天国起义,除了惨烈悲壮,居然还给中国带来了两个极其意外的效果 开头看着像笑话,但放进历史脉络里,它真的成了事实。 故事要从金田村说起。一个自称“天王”的广东人,拉起几千号人,在广西山沟里宣称要“替天行道”。本是小规模宗教起义,但干得太猛。没几年,就打下南京,改名“天京”,搞起朝政。太平军刀刀见血,清军一路败退。几百万百姓卷入战火,江南富庶区,变成火药桶。 前几年打得顺风顺水,可架不住队伍太杂,管理混乱。最致命的,是内部互斗。杨秀清、韦昌辉、洪仁玕,权力斗争像宫廷剧,动不动就刀光剑影。一场“天京事变”,把高层几乎清空,起义军气势急转直下。后来的战争,变成残酷拉锯战,十年下来,江南城市破败,田地荒废,尸横遍野。 死了多少人?没人能数清。有的说两千万,有的说五千万,还有学者认为如果算上饥荒、瘟疫、逃亡、地方屠杀,甚至能到七千万。安徽、江西、江苏人口锐减近半,很多县几乎成了空壳,连地方志都中断十年。这个损失,比外国入侵都狠。 但就在这种“打成废墟”的节奏里,意外发生了。 第一件事是财政制度出现了大转变。之前清朝财政高度集中,地方基本没啥权。但战场拉得太长,中央调度根本来不及,于是湘军、淮军这些地方武装干脆自建财政体系。自己收钱,自己养兵,自己打仗。地方财政首次获得实权,还建立了征税机制、经费预拨和账目核查制度。 一开始是为了“方便打仗”,但打着打着,发现效率比以前高太多。这些地方派系逐渐形成一套“现代预算管理”的雏形。特别是战后重建时,这套体系没被废掉,反而被保留下来,给后来洋务派提供财政支持。也就是说,太平天国乱归乱,却给中国推了一把“财政现代化”的启动键。 第二件事,是城市化和工商业意外加速。很多江南城市被打烂了,原住民死的死、逃的逃,留下大片空地。战争结束后,大量移民涌入重建,带来新人口、新需求,也带来新思路。原本是农本经济主导的地方,逐渐出现工商业雏形。 最典型的,是江宁(南京)战后恢复速度极快。战前是政治军事中心,战后转向商业服务。新商人进来建作坊,修码头,引水电。乡村人口也往城市集中,催生了区域性市场体系。甚至还有乡镇买办阶层出现,跟洋行合作,搞矿产、运输、机械厂。这些变化在清朝原本僵硬的体制下,是不可能发生的。 还有更微妙的一层。很多破败地区成了实验田,政府没精力管,商人却抢着来,政策空窗反而刺激了市场行为。像苏州、常州这种战后重建区,短时间内出现了手工业聚集带、粮食转运中心、私营借贷网络。这些不算“工业革命”,但已经具备城市经济的雏形。 从一场内战里跑出城市化和财政现代化,听着像黑色幽默。但历史有时候就是这样:乱世里也藏着机会,只不过机会来的方式不太好看。 更重要的是,它让清廷认识到:不能再完全依赖中央系统。湘军、淮军的兴起,其实是“分权自救”的典型。这种分权逻辑后来演化成地方实力派,与晚清朝廷形成长期博弈,也为后来的近代政治格局埋下伏笔。 反过来看,太平天国虽然失败,但它打破了皇权对财政和人口的垄断。它让中国第一次真实感受到:经济不能完全依赖农业,财政不能完全靠朝贡和田赋,国家治理不能只靠血缘和诏令。它没说出这些道理,却用刀枪、尸体和废墟逼出了答案。 所以,太平天国有两个意外效果: 一是,它在无意间打出了中国近代财政制度改革的第一锤。 二是,它用大破坏逼出了区域城市化和市场经济的萌芽。 这两件事,没在天京的圣旨里写过,也不在清军的战报里提及。但它们真实地改变了中国的财政结构和城市面貌,是任何一部近代史都绕不开的关键节点。 死了几千万人,换来两个“现代化”的起点。代价惨烈,教训深重。但正因为惨烈,才更显这两个成果的沉重价值。 所以说,太平天国不是只留下血和火。它还留下一句让后人反复咀嚼的话:破坏的尽头,有时正是建设的起点。

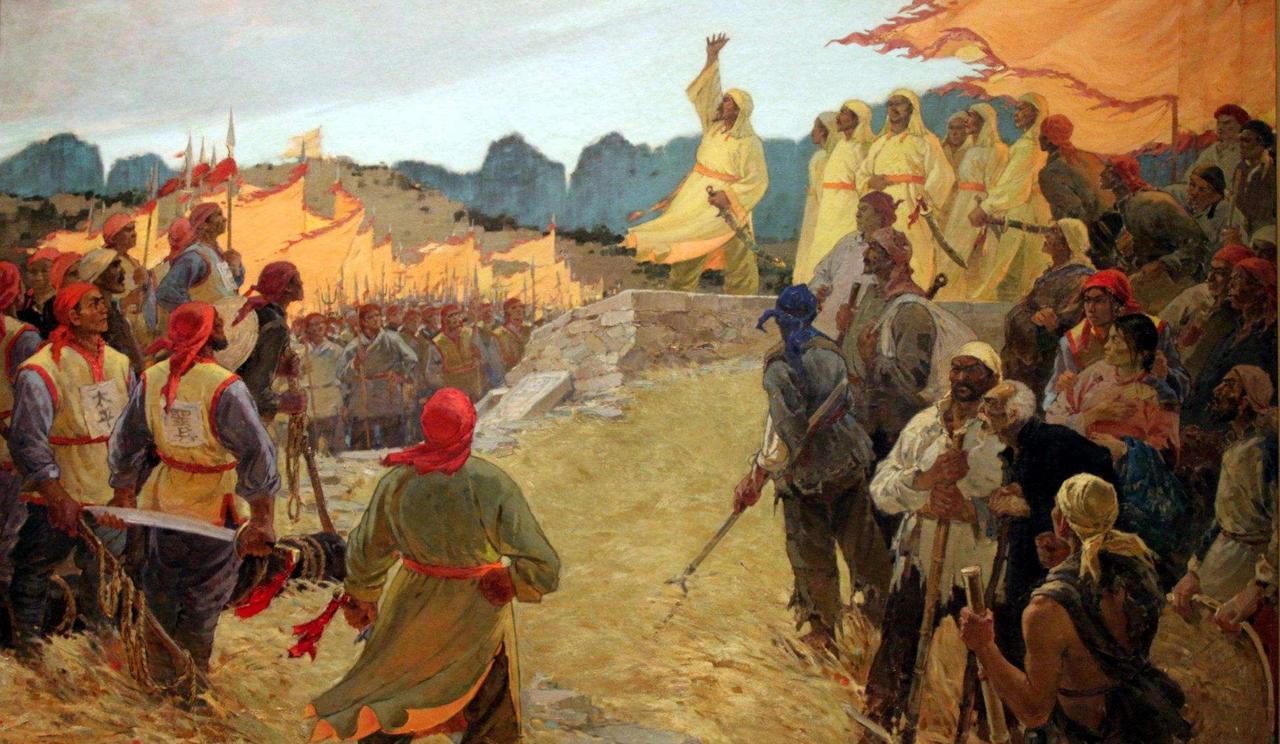

评论列表