“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”

这句话不是误会,也不是讽刺,而是美国在天宫空间站建设启动后说出来的真话。

大张旗鼓,毫不遮掩。

可这一次中国的回应毫不客气!

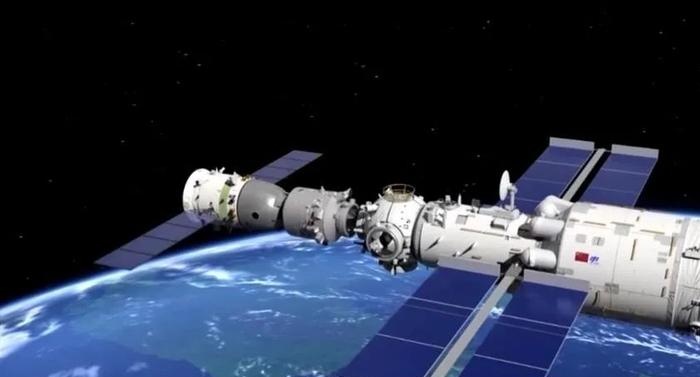

2021年,当中国“天宫”空间站向世界揭开面纱时,其内部清晰的中文标识,在网络上掀起了一场不小的风波。

一位美国官员随即表态,称国际空间站从不用中文,这是“惯例”。

这所谓的“国际惯例”,其实颇值得玩味。

英语被视作“通用语言”,可这个地位并非天然如此。

历史上,英语的全球化是英国殖民扩张的直接产物。

到了20世纪,美国凭借其经济和军事实力,将英语顺势推上了联合国工作语言的宝座。

说白了,这套标准本就是西方强国自己制定的游戏规则,与所谓的“自然规律”毫无关系。

回看中国航天的发展史,被排挤的记忆尤为深刻。

上世纪90年代,中国曾希望加入国际空间站项目,却被美国以“保护知识产权”为由拒之门外。

更有甚者,当中国宣布要自建空间站时,一些西方媒体还公开嘲讽,预言项目终将失败。

不过,这种围堵和轻视,反而激发了中国航天人自主研发的决心。

从当年靠着算盘和手摇计算机攻克“两弹一星”,到如今“神舟”飞天、“嫦娥”奔月,再到“天宫”遨游太空,每一步都走得异常坚定。

既然“天宫”从设计到建造完全由中国自主完成,内部标识和操作系统使用中文,自然是顺理成章的事。

这不只是文化自信,更是出于安全与效率的现实考量。

航天任务容不得半点差池,空间站内的航天员必须在瞬息之间对各种状况做出精准反应。

在这种高压环境下,母语是最高效、最可靠的沟通工具。

说到底,美国对“天宫”使用中文反应如此激烈,根源在于其感受到了挑战。

过去,国际空间站由美国主导。

而现在,中国不仅建成了一个技术完全自主、安全可靠的空间站,还以此为平台,吸引了越来越多国家的合作。

这种局面的出现,才是真正让他们焦虑的地方。

但“天宫”的成功运行,以及它所展现的一流性能,让曾经的质疑者哑口无言。

空间站不仅实现了高频次的航天员轮换,还成功开展了上百项科学实验,覆盖了从材料科学到生命科学的多个前沿领域。

而且中国的空间站掌握了多种前沿技术例如,空间站首次在轨验证了斯特林热电转换技术,这种技术能够将热能高效转化为电能,减少对太阳能的依赖,其综合技术指标达到国际先进水平同时,空间站还成功开展了水稻“从种子到种子”的全生命周期培养实验,这是国际上首次完成此类实验,为地面农业研究提供了新的思路。

此外,空间站的可再生生命保障系统、柔性太阳翼和电推进技术等,都为航天员的长期在轨生存和空间站的稳定运行提供了有力保障。

而中国空间站的建设离不开众多科技人才的贡献。

航天科技集团空间站建造青年团队在关键技术攻关中发挥了重要作用,他们反复讨论、反复迭代,确保了空间站的顺利建造和稳定运行。

值得一提的是,80后、90后甚至00后青年科技人才在空间站建设中勇挑重担,为我国航天事业注入了新的活力。

中国空间站的建设不仅展示了我国航天技术的先进性,更彰显了航天人才的卓越贡献。

这些成果背后,是无数航天人默默付出与无私奉献的体现。

如今,中国空间站开始向世界敞开大门,已与欧洲航天局及多个国家展开合作。

不少外国航天员为此已学习多年中文,期盼有朝一日能登上“天宫”。

另一边,美国的日子却不那么好过。

2011年,美国国会通过的“沃尔夫法案”彻底切断了中美航天领域的官方合作,这无异于自己关上了通往中国空间站的大门。

随着国际空间站预计在2031年退役,届时“天宫”很可能成为太空中唯一的在役空间站。

这意味着,未来各国若想开展太空科研,将很难绕开中国。

从被排挤到自建家园,中国用实力证明了自己不仅能行,而且能行得很好。

那些质疑和抹黑,不过是某些国家习惯了高高在上,一时间难以适应角色变化的焦虑与酸楚。