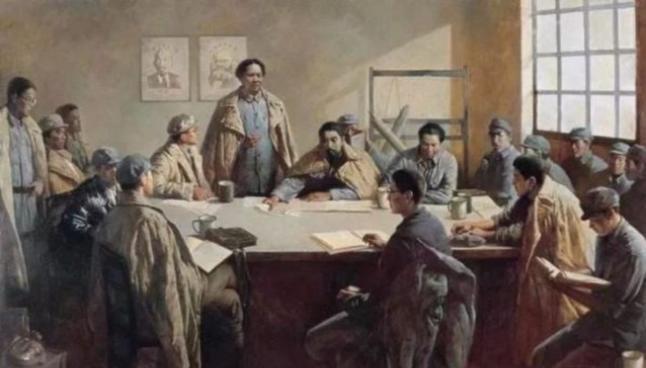

在中国没有任何人,有资格否认毛主席,违背毛主席的思想路线,必将会造成巨大的社会危害。只有坚持毛泽东思想,走社会主义道路,中国才能长久的发展下去!! 1920年代的中国社会,那个时候,各种主义像潮水一样涌进来,洋人传来的资本主义、自由主义、宪政民主,还有本土自发的改良派、救国派……说得热闹,落地的却寥寥无几。 谁都看得出来,光凭借几张议会选票,救不了那个四分五裂的国家。 马克思主义就是在这个时候进了中国。 最早接住它的是一批有识之士,他们或许不是“天生革命家”,但敢想敢试。 李大钊、陈独秀这些名字在书里被反复提到,可在那个风声鹤唳的年代,他们更多时候是偷偷摸摸印传单、开夜会的小知识分子。 他们最先意识到一个问题:这套西方理论,不能就这么原封不动套进来。 因为理论讲的是欧洲资本主义社会,而中国那时候的大地上,大多数人连鞋都没得穿。讲阶级斗争、讲工人领导革命,现实却是城市工人寥寥无几,农民才是主角。 书本里的概念一下子就变得尴尬了。 问题就出在这儿。 革命要搞,但到底怎么搞?苏联人提供了经验,尤其是共产国际的“一体化领导”让很多人觉得有现成的蓝图可以照搬。 但照搬的结果是水土不服,王明、博古那一套,把根据地当成实验田,结果把活生生的群众工作变成了公式套用。 这不是纸上谈兵,这是实实在在的迷失。 毛泽东当时在党内的地位并不高,甚至说边缘也不为过。但他做了一件很多人不屑的事:往农村跑。 他不是去组织什么宏大叙事,而是下乡调研,走村串户,听农民讲土改、讲地主、讲收成。 他从农民的脸上、庄稼的叶子上、土墙的裂缝里看到现实比书本更有说服力。 他写《中国社会各阶级的分析》,提出无产阶级不只是城市工人,还有农村的贫农和雇农,这些才是革命的骨架。 这种判断,既不教条,也不浪漫,恰恰就是从土地里拣出来的逻辑。 星星之火可以燎原,这话听上去有点诗意,但背后是毛泽东对农村潜力的精准估算。 在别人还把目光锁定在城市罢工、工会组织时,他已经在江西、湖南、福建这些山窝窝里摸出了路。 不是光靠直觉,他不断写文章、开会、总结,哪怕是在敌人围剿最紧的时候,也不忘回头反思。他那句“没有调查就没有发言权”,后来几乎成了全党的口头禅。 到了遵义会议,事情开始发生决定性的变化。 当时红军屡战屡败,军事指挥混乱不堪,战略上没有自主性,很多干部私下已经在怀疑方向是否正确。 这时候,毛泽东被推上前台,是历史的选择,也是现实的需要。 因为他讲的不是空话,而是能打胜仗、能带队伍、能动员群众的办法。 从此之后,党的军事路线、组织路线、思想路线逐渐往他这一边靠拢。 从延安时期开始,毛泽东开始系统化地构建自己的思想理论。 他不再只是写战术性分析,而是展开对整套革命战略的总结。他写《实践论》《矛盾论》,不拿哲学当玄学,而是试图回答一个最根本的问题:我们怎么认识世界,怎么从混乱中捋出一条有方向的线。 他讲得很朴素,说实践是认识的源头,一切脱离实践的理论,都是空中楼阁。 他用的语言不高深,但意思都扎实。 同一时期,他还在思考革命阶段怎么划分。 《新民主主义论》出来之后,党内外很多人都恍然大悟:原来社会主义不能一步到位,必须先完成一个资产阶级性质的民主革命,但由无产阶级领导。 这套“两步走”的方案,既稳住了民族资产阶级,也把革命方向握在自己手里。 统一战线、武装斗争、党的建设这“三件法宝”,也是在这个阶段明确下来的,成为此后几十年政治操作的基石。 要说毛泽东思想真正成熟,不能只看它在战争中的作用,还要看它在建国后的延伸。 他提出“人民民主专政”,讲社会主义改造,不是一味照搬苏联模式,而是结合中国的实际情况逐步推进。 整套毛泽东思想,撑起来的是三根主梁。 第一根是实事求是,这四个字,在很多会议文件里写得很正式,其实说白了就是别装懂,要用实际问题引导政策,用群众的经验检验理论。 第二根是群众路线,这个词听多了容易麻木,但毛泽东讲它的方式很接地气。 他说群众才是历史的真正创造者,不是说好听话,是实打实地承认政治合法性来源于人民。从土地改革、抗战动员,到合作社建设、扫盲运动,哪一项能成,都是靠群众自觉参与。 不是号召一下,而是动员、组织、反馈、再动员,形成循环。 第三根是独立自主。这不是说什么都不学别人,而是学得来的是知识,搬不来的就是制度。他一再强调中国的问题中国人解决,哪怕苏联是老大哥,也不能代替中国人自己做判断。 抗美援朝打的不是面子仗,而是捍卫独立主张。 毛泽东说“人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人”,在那个时点上讲,是中国刚立国时对世界表达的最清楚的一种立场。 今天看毛泽东思想,不能只把它当作一套历史遗产。它并不是被封存进玻璃柜的教条,而是一套能活用的方法论。