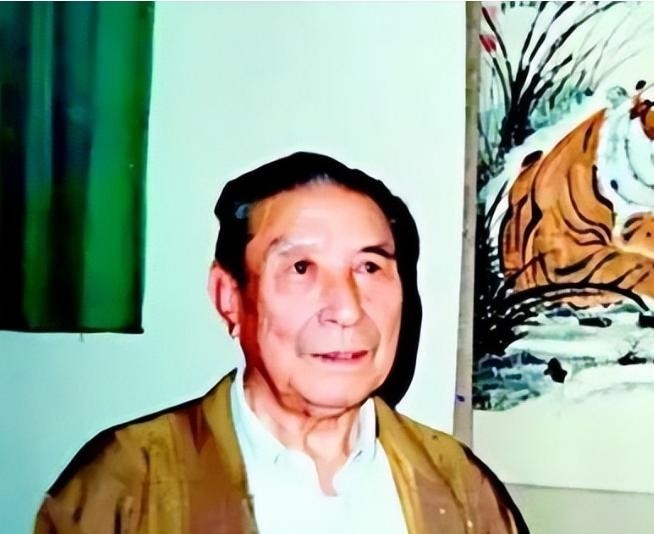

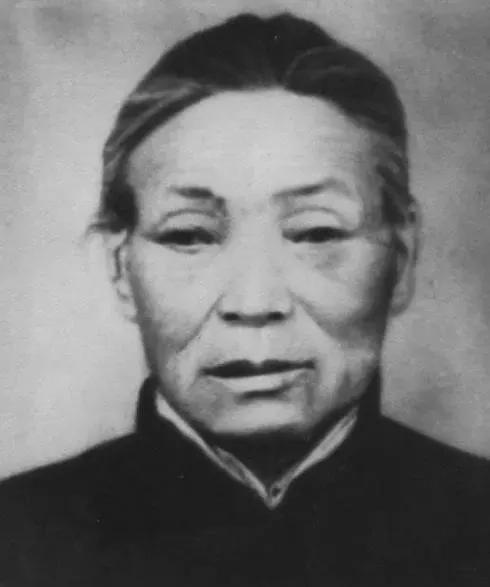

1937年,中国一架战机被日军击落,飞行员跳伞求生,谁知,竟落到了日军阵地,一群鬼子随即包围了他,可没想到,这位飞行员的举动让日军大为赞扬。 1937年,一场战争撕裂了中国的天空,那一年,中国空军刚刚成立还不到五年,装备落后,飞行员数量稀少,却已经不得不迎战经验丰富、武器先进的日本空军,在这样的背景下,阎海文,一个21岁的年轻飞行员,走上了他生命中最后一次任务。 他出生在辽宁北镇一个普通农家,五个兄弟挤在一张土炕上长大,少年时的阎海文,常常对着墙上的地图发呆,1931年“九一八”事变爆发,他只有十五岁,亲眼看着东北三省沦陷,家人被迫背井离乡,他也跟着流亡学生辗转南下,那年的逃亡,不只是身体的迁徙,更是在他心里种下了一颗永远不会熄灭的种子——要为故乡,为国家,讨回公道。 之后他考入杭州的中央航空学校,这是一所刚刚建立不久的航校,条件艰苦,训练严格,夏天的训练机舱就像个蒸笼,许多学员叫苦连天,但阎海文从不抱怨,他知道,飞行技术不是炫技的工具,而是战场上活下去的资本,航校毕业时,他把那句“吾辈从军卫国,早置生死于度外”写进了日记,也刻进了心里。 1937年8月,淞沪会战爆发,战场在上海,敌我双方在黄浦江两岸短兵相接,争夺异常激烈,17日那天,阎海文接到命令,随同空军第五大队出动,目标是虹口地区的日军海军陆战队司令部,这是一个重兵把守的目标,空中布满了日军的高射炮,阎海文驾驶的,是一架霍克III战机,机翼下挂着五百磅炸弹,这是他第七次作战,但谁都知道,这次的危险程度远超以往。 战机在低空飞行中穿越火力网,炮弹在空中爆炸,火光映红了驾驶舱的玻璃,阎海文紧握操纵杆,精准地完成俯冲投弹,炸弹准确地落在敌军目标上,爆炸声震耳欲聋,可就在返航途中,他的战机被高射炮击中,左翼起火,机体剧烈震动,他努力将飞机拉升,想要飞回中国阵地上方,避免伤及城市和平民,然而飞机已经失控,浓烟灌入驾驶舱,他不得不在苏州河上空跳伞。 降落伞在空中缓缓张开,那一刻,他并不知道,风将他吹到了哪里,等到落地时,他才发现,自己竟然被卷进了敌人的阵地,四周是灌木和土丘,远处传来日语的喊叫声,他扭伤了脚踝,但立刻解开伞绳,躲到一根电线杆后,腰间的勃朗宁手枪在他的手中异常沉稳,他知道,投降不只是个人的耻辱,更是制服上那枚徽章的耻辱。 他第一时间烧毁了随身携带的航图和密码本,不给敌人留下任何可利用的情报,接着,他瞄准冲上来的敌兵,连续开火,弹匣里只有七发子弹,但每一枪都不容浪费,五名日军接连倒下,在土坡前形成了一道倒影,这场巷战没有持续太久,但它的震撼却远远超过了时间的长度。 当他最后一次上膛时,周围的呐喊声越来越近,他把枪口抵住太阳穴,毫不犹豫地扣动扳机,他用这种方式告诉敌人,中国空军可以战败,但永远不会被俘,他的身体倒在土丘前,枪声在寂静中回荡了好几秒。 日军中队长山下奉文带人赶到战场时,看到的不是一个被俘的飞行员,也不是一个逃跑失败的士兵,而是一具整整齐齐的遗体,飞行帽仍戴在头上,制服上甚至没有脱落的钮扣,他们在他的衣兜里找到了一张小纸条,上面写着“南通刘月兰”,还有一张全家福,他的身份也很快被确认:阎海文,空军第五大队飞行员,21岁。 出人意料的是,日军没有按照惯常方式处理他的遗体,他们用白布包裹,在阵地一侧为他挖了一个墓坑,立起一块木牌,上面写着:“中国空军勇士之墓”,这不是出于仁慈,而是一种震撼过后的敬意,他们见过太多战俘,也见过太多临阵脱逃的人,却第一次看到一个敌人,为了保住尊严和信念,不惜自尽。 几天后,日本的《朝日新闻》和《每日新闻》相继刊登了有关这位中国飞行员的报道,文章中用了许多令人惊讶的词句,称他的死“虽如苞蕾摧残,遗香不允”,甚至称“虽为敌军,亦不能不令我全军将士一掬同情之泪”,三个月后,日本人在东京新宿举办了一个展览,把阎海文的飞行服、降落伞和那把空弹的手枪放在展柜中,供市民参观,成千上万人走进展馆,在展品前鞠躬。 在中国,阎海文的事迹很快传遍大江南北,他被称为“空军第一烈士”,无数年轻人受到感染,跑到空军招募处报名,那个时候的中国空军,平均飞行员年龄不到24岁,装备简陋,技术刚起步,但正是这些年轻人,在八年的抗战中撑起了整个长空,阎海文牺牲两天后,他的航校同学沈崇诲在轰炸任务中弹尽粮绝,直接驾机撞向敌舰“出云号”,同年,还有数十位年轻飞行员以命相搏,用飞机与敌机同归于尽。