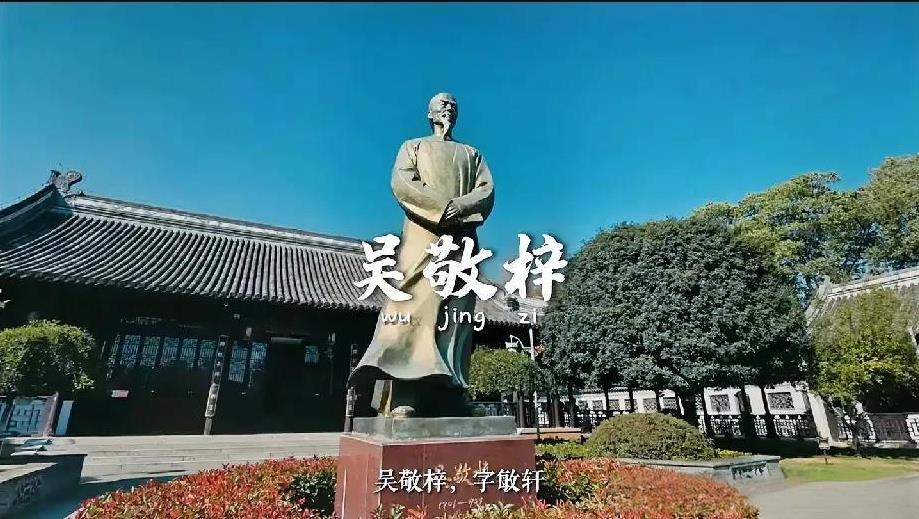

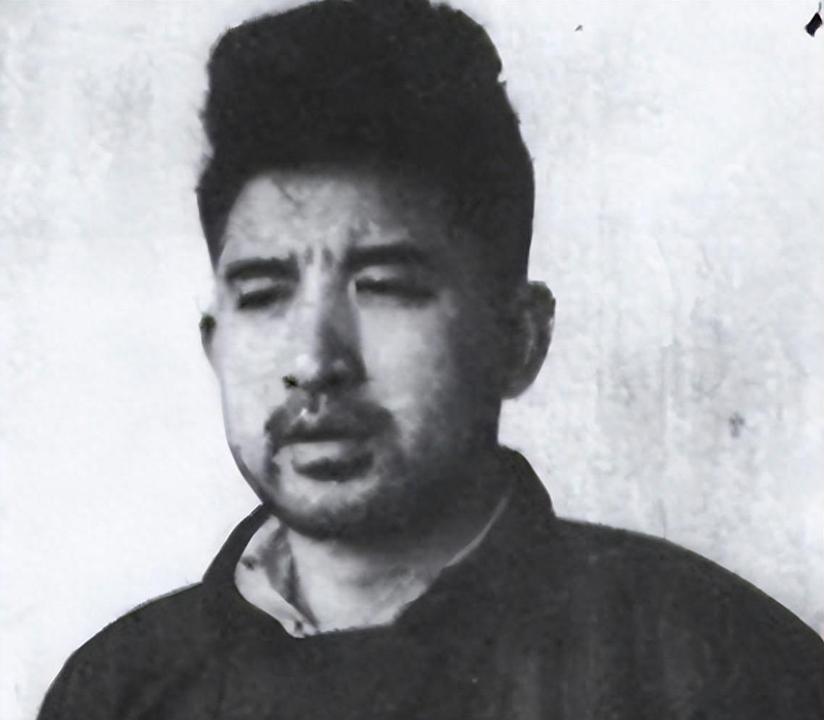

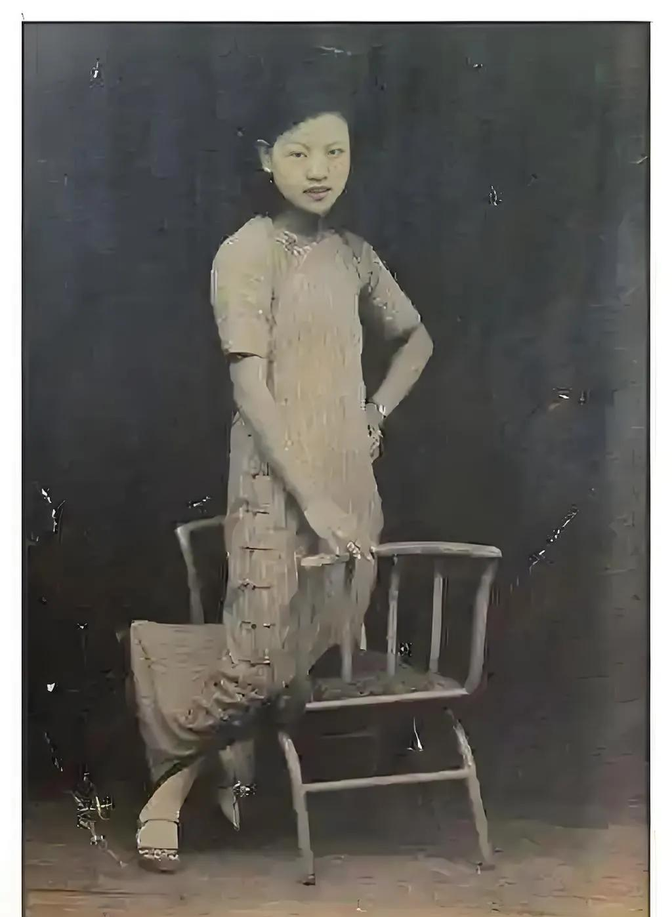

清代败家子吴敬梓,挥霍完他爹留给他的2万两白银之后,一夜变为了贫民,于是他搬离了豪宅,和妻妾都住在了贫民窟里,小妾们因为年轻纷纷都改嫁了,只有老妻守着他。 在乾隆六年冬夜,南京秦淮河畔的茅草屋里,墨汁在砚台中凝结成冰。 44岁的吴敬梓呵着白气搓手,身旁的妻子叶氏忽然解开棉袄,将砚台贴肉焐在怀中。 冰碴融化的细响中,《儒林外史》的墨迹在草纸上洇开,这一刻,两万两白银堆成的金山,终究敌不过一具血肉之躯的温度。 这故事太有名了,有名到几乎成了个“励志”模板。落魄才子,贫贱夫妻,患难真情,最终成就传世名著。听着多感人,多崇高?像一出编排好的道德剧,主角经历磨难,灵魂升华,苦尽甘来。可咱们别急着抹眼泪,扒开这层温情的包装纸,里面塞着的,可能不只是暖意。 想想吴敬梓这个人。两万两白银!那是什么概念?放今天,说是亿万富翁家的败家子也不夸张。这钱,是他爹,或者祖上,一笔一笔,或许是盘剥、是钻营、是依附权贵弄来的。他挥霍掉的,不只是银子,是那个他后来在书里狠狠嘲讽的“儒林”世界运行的基础逻辑——功名利禄,富贵荣华。他败家败得彻底,把自己从那个金光闪闪的圈子里,硬生生甩了出来,甩进了秦淮河边的寒风里。 讽刺吧?一个曾经浸泡在那个酱缸里的人,最后成了捅破酱缸盖子、把里面蛆虫腐肉翻出来示众的人。他写《儒林外史》,笔下那些可笑可鄙的读书人,那些周进、范进、严监生们,哪个身上没点他年轻时的影子?没点他父辈的影子?这书写得有多辛辣,他对那个阶层的幻灭就有多彻底。这书能写成,能写得那么透骨,恰恰因为他曾经是“局内人”,曾经站在金山顶上,然后亲手把它推倒了,摔得粉身碎骨,才看清了山底下埋着的都是什么玩意儿。 好了,最动人的部分来了:叶氏。那个在寒夜里,解开棉袄,用体温去暖砚台的老妻。这画面,简直是苦难中开出的圣洁之花,被后世文人墨客描绘了无数遍。它当然体现了一种极致的牺牲和扶持,冰冷砚台贴着皮肉的滋味,想想都让人打哆嗦。这份情,是真的,也重。 可咱们也得问一句:这份“伟大”,叶氏自己愿意要吗?或者说,这是她唯一的选择吗?她解开棉袄的瞬间,心里除了对丈夫的爱怜,有没有一丝无奈,一丝认命?那个时代,一个年老色衰、跟随败家丈夫沦落贫民窟的女人,她还能有什么别的路?改嫁?像那些年轻小妾一样?恐怕更难。守着这个除了写字啥也不会(或者说,不屑于会)的丈夫,几乎是唯一能抓住的“依靠”,哪怕这依靠本身也摇摇欲坠。她的坚守,固然有情感的成分,但背后是不是也缠着时代加给女性的那根无形的锁链? 再说那“暖砚”的壮举。我们歌颂它,把它当成苦难磨砺出真金的象征。但换个角度看,这何尝不是一种残酷?它把生存的艰难、物质的匮乏,用一种近乎“神圣”的方式美化了。仿佛贫穷和寒冷,是成就伟大的必要祭品。仿佛妻子的血肉之躯,天然就该成为丈夫理想的温床。这种“苦难美学”,我们是不是太熟悉了?它鼓励人忍耐,歌颂牺牲,却常常忘了质问:这苦难本身,是合理的吗?这牺牲,是必须的吗?吴敬梓需要靠妻子用体温暖砚才能写作,这难道不是那个社会彻头彻尾的悲哀?这温度,暖了墨汁,却暖不透那间破茅屋,暖不饱叶氏空空如也的肚子。 《儒林外史》的伟大,毋庸置疑。它像一把锋利的手术刀,剖开了科举时代读书人灵魂的脓疮。但成就它的,绝不仅仅是那间茅屋的寒冷和妻子的体温。更是吴敬梓从云端跌落泥潭的剧痛,是他对自己所属阶级彻底的背叛和清算。这种清醒,是两万两白银买不到的,也是秦淮河的脂粉香熏不出来的。它需要真正的幻灭,需要把自己连根拔起,丢进另一个世界去呼吸。 叶氏的温暖,是黑暗中的微光,是人性的证明。但咱们别光顾着感动。得想想,这微光,照亮的是吴敬梓通往不朽的路,还是也同时照亮了叶氏自己那漫长、无声、被时代忽略的苦难?她的名字留下来了,几乎只因为那个暖砚的瞬间。她的一生呢?她的喜怒哀乐呢?谁在乎过? “两万两白银堆成的金山,终究敌不过一具血肉之躯的温度。”这话很美,很有力量。但金山是真的沉没了,血肉之躯的温度,也终究会被寒风吹散。留下的,是那部冰冷的、讽刺的、不朽的书。这其中的得失冷暖,远非一句浪漫的感慨能说清。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。