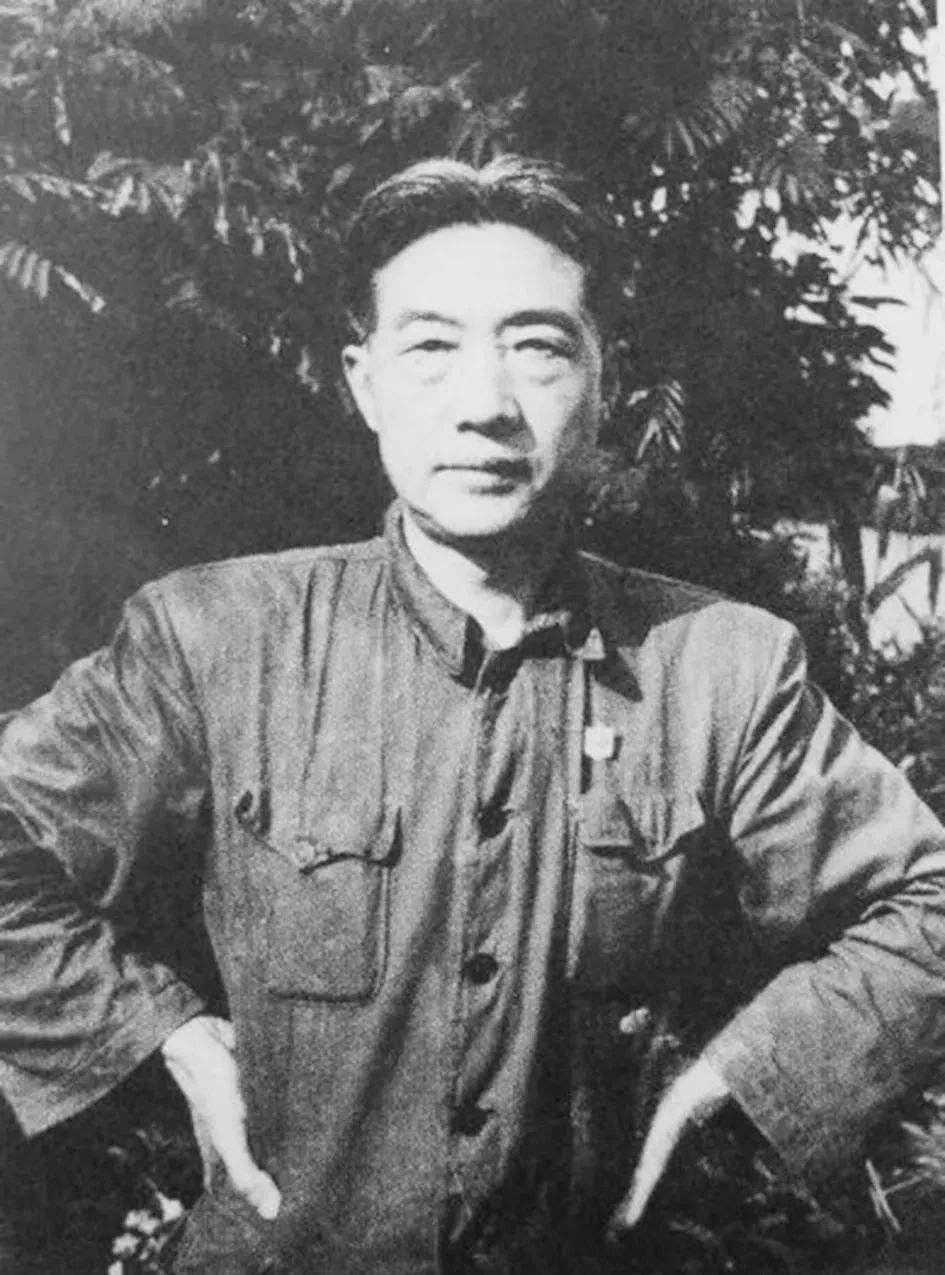

徐悲鸿17岁被迫娶村姑,当晚态度为啥变了?给儿子取的名藏着心酸 1912年,17岁的徐悲鸿在家中长辈的强力主导下,迎娶了一位毫无共同语言的旧式女子。 新婚之夜,面对这位陌生的新娘,充满新时代理想的徐悲鸿心中无疑充满抗拒甚至厌恶——这种旧时代包办婚姻的冲突,在近代中国转折点上并非孤例。 这位后来誉满天下的大师,用蜡烛熄灭下的短暂行动完成了婚姻的形式义务。七年后当儿子降生时,心有不甘的徐悲鸿给儿子取了个耐人寻味的名字:劫生。 这名字背后深藏着复杂心绪:既有对人生际遇的感叹,也可能暗含某种愤懑。 然而命运的巧妙在于,当徐悲鸿意外发现这个不被自己寄予厚望的儿子竟展现绘画天赋时,一种混杂着惊讶与隐隐悔意的情感开始滋长。 徐悲鸿对包办婚姻的厌恶,深深根植于时代大变革的土壤中。1912年的中国,表面看帝制覆灭,但城乡之间特别是传统家庭结构的更新是滞后的。 年轻的徐悲鸿那时已在上海接触新文化思潮,见识远超过家乡宜兴。与此同时,无数同时代人也深陷这种家庭与时代的撕裂感。 鲁迅被迫接受的妻子朱安,被胡适称为"旧式婚姻的牺牲品"的江冬秀,她们身后都有着一个徐悲鸿式青年对传统婚约的内心挣扎。 这种冲突非个人好恶,实为转型期社会新旧价值激烈碰撞的外显。正如那个时代的浪潮不仅冲击着皇权,更拍打着普通人生活的根基。 "劫生"这个名字,后来被徐悲鸿解释为源于佛教典籍《楞严经》中的"四劫循环"之说,表示时间流转与生命形态的变迁。 这固然显示出青年徐悲鸿浸润佛学的知识背景,但在民间的朴素认知里,"劫"字自带不祥意味。 徐悲鸿将这样的名字赋予长子,难免被世俗视作晦气。联系他多年对发妻的疏离态度,"劫生"之名更像一种复杂情感的微妙投射——有对命运强加婚姻的无力抱怨,也有对新生骨血既感责任又觉隔阂的矛盾心境。 这份疏离并非孤案,郁达夫、郭沫若这些新知识分子也都经历了与包办妻子的长期情感隔绝期。这是时代给予个人与家庭的双重烙印。 然而,血缘与基因展现了超越人为意愿的力量。劫生幼时展露的绘画天赋逐渐显现。根据徐悲鸿女儿徐静斐女士的回忆,徐悲鸿敏锐地发现了长子笔触中的灵气。 这对信奉艺术如生命、执着于"独持偏见,一意孤行"的徐悲鸿而言,震动不可谓不大。他自身对绘画天赋的追求与对艺术传承的重视,开始推动其内心微妙转变。 一个曾被命名为"劫生"的孩子,因其艺术才华意外扭转了父子关系的轨道。历史没有留下徐悲鸿与幼年劫生相处的温情画面,但一种深刻的省察与隐约的悔意已无声生发:他曾在儿子降生时写下那样一个名字,却因艺术之光穿透了血缘的疏离感。 父子关系的遗憾,在共同的艺术禀赋前开始溶解。 可命运并未予徐悲鸿太多时间来完成这场迟到的父子和解。"劫生"七岁时不幸早夭。 这场悲剧彻底阻断了任何补偿或修复的可能,徒留一声沉重的历史叹息。艺术血脉的悄然承继最终只留下一个令人扼腕的片段。 回望这段历史往事,其意义远超个人情感沉浮。徐悲鸿一生为艺术教育奔走,倾力培育英才,深刻明白发现并珍惜天赋是关乎民族艺术命脉的大事。 这种执着在劫生身上却因主观隔阂而迟钝了。 参考资料:往来千载一悲鸿:深度解码徐悲鸿的艺术人生 2025-04-13 11:34·光明网