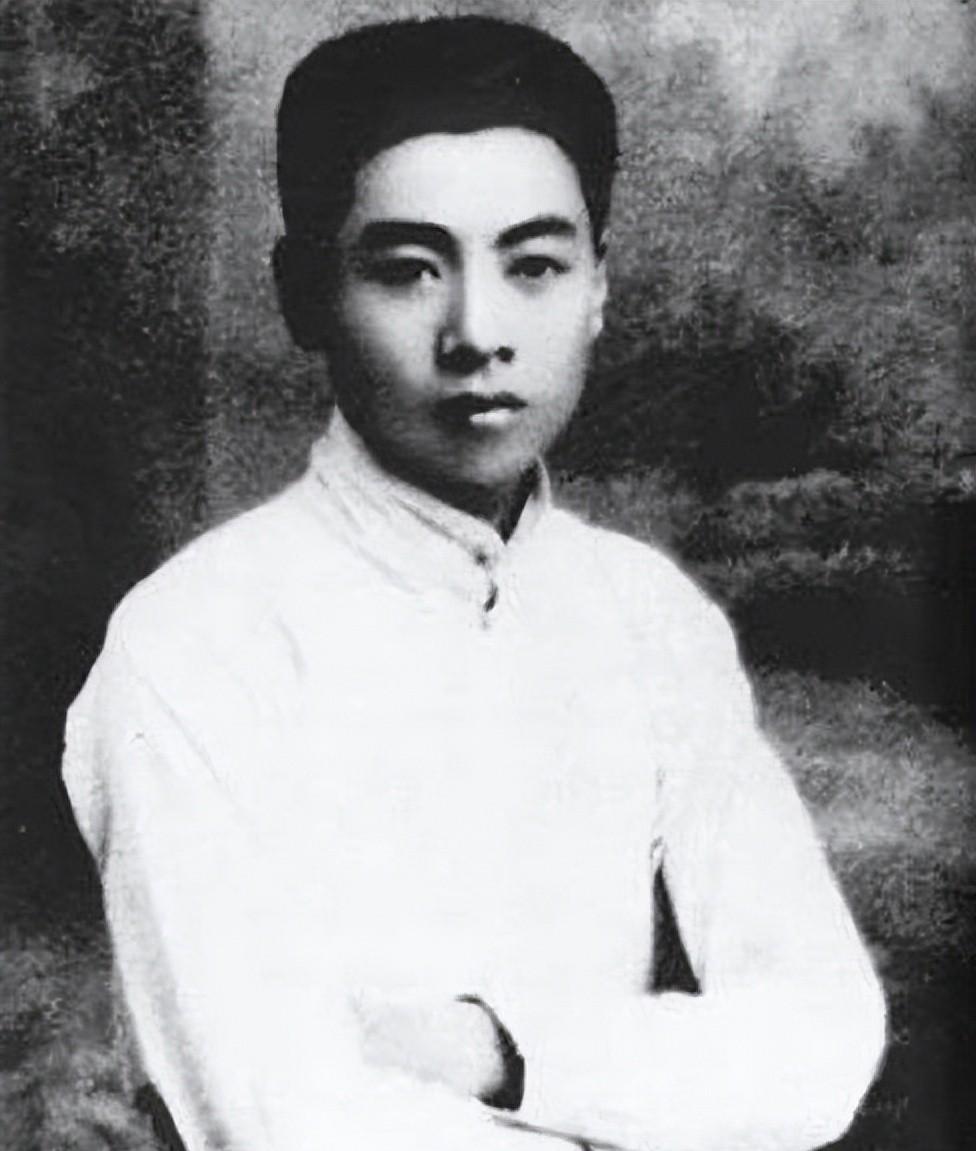

1955年,周恩来请初恋女友吃饭,邓颖超得知后却责怪:为何不合张影 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 1955年,邓颖超在中南海的一间小办公室里听完秘书报告,脸色冷了几秒,只说了一句:“你们不拍一张合影,我怎么知道若名姐是不是还是那个利落样子。” 这句话说得轻,但秘书听得出那不是普通的调侃,也不是嫉妒或猜疑,而是一种难以言表的复杂心情。 她从未怀疑过周总理,哪怕他与张若名见面时瞒着所有人单独抽身,也哪怕两人曾有过青年时代共同奋斗的过往,她始终相信他有自己的分寸。 邓颖超理解他的每一段历史,甚至主动保存过一些关于他早年革命活动的资料,其中就包括张若名的名字,但这一切的前提是,信任源于她对周总理人格的认同,也源于她对自己价值的坚定。 邓颖超不止一次听周总理说起在天津的青年组织时的故事,那时周总理刚从日本回来,一边筹备觉悟社,一边招募志同道合的青年。 张若名是最早加入的成员之一,反应迅速,行事果断,很快就成了社里核心骨干,她与周总理接触频繁,讨论文案、组织演讲、写反帝传单,几乎没有脱节的时刻。 两人虽然同属一个集体,却因彼此执行力强、信念一致,很快建立了超出普通同志关系的深厚友谊,邓颖超与张若名其实早在天津就有过短暂交集。 两人同为女子师范校友,一个沉稳细致,一个凌厉锋利,作风不同,但目标一致,后来在觉悟社的会议桌上,两人曾有过多次配合,虽然性格差异让她们在处理方式上偶有分歧,但从未影响彼此的敬重。 张若名知识全面,善于辩论,常常能一语点破问题核心,深得许多青年的敬仰,而邓颖超则更多负责统筹协调、沟通上下,她不爱争功,但组织才能极强,在关键时刻稳住局面是她的强项。 后来革命形势紧张,张若名因为在一次行动中身份暴露,成为当局重点监控对象,为了规避风险,她主动提出离开国内,到法国继续深造。 在那个时期,不少人误以为她是借机逃避,但邓颖超和周总理都清楚她的选择是一次策略性的退却,而不是对理想的背叛,她不是那种轻易离开战场的人,只是选择换一种方式保存力量。 张若名到了法国后,并未脱离政治圈子,她一边攻读文学博士,一边参与当地留法学生组织的活动,还协助起草多篇支持中国工人运动的文献。 法文精通,演讲有力,她逐渐成为旅法学界中极少数既有理论素养又有实战经验的中国女性,她与法国社会党派也有接触,还曾参与过巴黎大学左翼学生会的多次辩论,在当地青年中小有名气。 博士毕业后,张若名留在法国继续教学,直到1930年代初才回国,她在北平教书,讲授外国文学,并兼任翻译工作。 这期间,她与地质学家杨堃因一次学术交流结识,杨堃是个理性务实的科研人员,思想进步,性格沉静,两人在互相尊重中逐渐走近,最后成婚。 婚礼低调,来宾多为高校同仁和部分文化界友人,婚后两人移居昆明,在大学里一边教书一边从事研究,生活清苦,但精神世界富足。 与此同时,周总理与邓颖超也在广州并肩工作,两人从合作走向情感,没有太多外人所想象的浪漫过程,更多的是在艰难岁月中彼此扶持的默契。 周总理被调去处理各地工作时,邓颖超则常留后方协调机关,管理情报与联系,很多时候,他们一连数月不见,但写信始终未断。 在一次大规模清查中,邓颖超掩护多位同志脱险,事后她从不提及自己的名字,只记得按流程将人安全送出便是本分。 抗战时期,两人已是中央工作的重要核心成员,周总理负责统战与外交,邓颖超则统筹妇女运动、医护救助与后勤联络。 在整整一个年代里,他们的私人生活几乎完全让位于革命工作,邓颖超并不抱怨,相反,她将对丈夫的关心转化为对周围人的照料。 她习惯为同志缝衣做饭,熟记每位女战士的家庭情况,也默默寄送药物与衣物给曾经共同战斗的老友。 这些关怀并未遗漏张若名,即便多年未见,她仍时常托人带去信件、小物件或是药品,尤其在1950年代听说张若名体弱、工作劳累时,特意亲自选了一条苏州丝绣的围巾,托回昆明的干部送去。 张若名回信寥寥,却总在末尾留一句问候,两人虽隔千里,联系从未中断,1955年,亚非会议结束,周总理路过昆明,有人建议取消中途停留以保证安全,他拒绝了。 他不为私人情感,也不为回忆,而是觉得有必要完成一次迟到的致意,他与张若名共进午餐,全程没有外人参与,他知道她低调,不愿被人解读成“往事重提”。 饭后回京,邓颖超得知此事,只轻轻一句“为什么不拍一张合影”,既不是质疑,也不是惋惜,而是她对自己丈夫的坚定信任里微微浮起的一点温情。 张若名此后长期在高校教学,直到1978年丈夫病逝,她才彻底隐退,她将一生笔记整理成册,封面无题,只留一行字:“献给曾与我并肩行走的同志。”