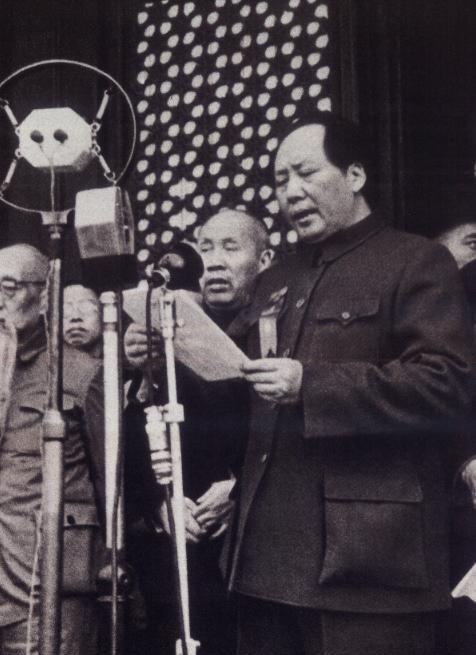

1966年,杨尚昆被错误关押在监狱中,严重的低血糖让他多次濒临死亡,正当他绝望之际,一位名叫田政红的年轻士兵冒险递给他一包糖,挽救了他的生命,八年后,当杨尚昆重获自由并恢复职务,他花了七年时间寻找这位恩人,只为了能当面道谢。 1966年的冬天,北方的寒风已经刺骨,在那座阴冷潮湿的监狱里,一位年近六旬的老人正缓缓靠在墙角,他的眼神黯淡,身体虚弱,额头上布满细汗,嘴唇因低血糖而发白,他的名字叫杨尚昆,曾是共和国的重要领导干部,此刻却身陷囹圄,监狱里的生活远比想象中艰难,每天只有一点稀粥和些许粗粮,几乎无法维持一个糖尿病患者的基本营养,房间里常年不见阳光,潮气重得让人骨头都发冷,杨尚昆的身体每况愈下,多次因为血糖骤降而晕厥,几乎命悬一线。 就在一个天寒地冻的早晨,他已虚弱到连手中的粥碗都握不稳,整个人瘫坐着,眼前一阵阵发黑,就在这时,他的手边突然多了一样东西——一包水果糖,几颗糖果躺在纸包里,颜色鲜亮,在那个灰暗的地方显得格外扎眼,他没有多想,立刻剥开一颗,放入口中,甜味缓缓化开,仿佛有一股温热从舌尖蔓延到四肢,他的身体慢慢恢复了些力气,脑中也清醒了许多。 这不是偶然的馈赠,而是一位年轻士兵悄悄留下的,田政红,当时年仅二十岁,来自河北张家口农村,刚入伍不久,被分配到监狱里担任看守,他注意到杨尚昆的异样,察觉到他的身体状况不对劲,田政红并没有什么专业知识,只是凭直觉觉得这是一种危急情况,他自己口袋里也没几个钱,但还是用省下来的津贴买了一包糖果,不动声色地送了进去。 这包糖仿佛点燃了寒冬里的微光,从那以后,田政红陆续几次偷偷送糖,他没有多言,也不求回报,只是默默地观察着,寻找合适的时机将糖果送到杨尚昆手中,有时候藏在饭碗的底部,有时候趁着夜深人静时放在墙角,糖果成了不可多得的“救命药”,更是一种支撑,一种提醒:即使在最难的时候,也有人在乎你。 杨尚昆每次吃下这些糖,都小心翼翼地将糖纸收好,叠整齐,藏在贴身的口袋里,他知道,在这座封闭的地方,每一颗糖都来之不易,每一次帮助都伴随着风险,他不知道那名士兵的详细身份,只记得胸牌上隐约有个“田”字,而田政红也知道,一旦被发现,轻则处分,重则可能牵连甚广,但他还是一次次地做了那个“多此一举”的决定。 这种秘密的帮助持续了几个月,直到某一天,田政红被突然调离岗位,杨尚昆再也没有等到那熟悉的糖果,他的生活再次回到彻底的灰暗之中,身体也因缺乏糖分而更加虚弱,但他心里清楚,那段日子之所以没有倒下,靠的是那一颗颗糖的支撑。 时间缓缓流过,1978年,杨尚昆终于迎来转机,他被彻底平反,重新回到工作岗位,此时,他已经年过七十,历经磨难,但精神依旧坚定,他回忆起那段囚禁岁月,最无法忘怀的,就是那包糖和那个无声援助的年轻士兵,他不知道对方的下落,只记得叫田政红,河北人,除此之外一无所知,但这份恩情无法忘记。 于是,他开始寻找,刚开始,他只是托秘书打听,希望从军队系统中找到线索,然而事情并不顺利,同名同姓的人太多,服役记录混乱,再加上田政红早已退伍,查找难度极大,有人劝他放弃,说事情过去太久,又无具体信息,实在不值得劳神,但杨尚昆不愿,他反复说,这份恩情不能不还。 他将这件事挂在心上,每到一个地方,常常顺口提起,有时是询问,有时是回忆,他甚至让人查阅当年那段时间在监狱服役的士兵名册,希望找到蛛丝马迹,七年过去,终于在1985年传来消息,有人报告说,在四川一家锅炉厂里,有个名叫田政红的中年工人,符合当年的信息。 核实身份之后,杨尚昆立刻安排见面,他没有张扬,也没有大张旗鼓,只是默默地准备了两样东西:一块手表和一盒糖果,他知道,这不是贵重的礼物,但意义非凡,手表象征着这些年他还活着,时间没有停摆;糖果,则是他对那份旧日恩情的回赠。 见面那天,杨尚昆握着田政红的手很久,他没有说太多客套话,只是眼里满是感慨,田政红也已年过三十,面容朴实,穿着普通工作服,说自己只是做了应该做的事,并未觉得有多了不起,他日子过得清苦,在锅炉厂做杂工,收入微薄,但他从未对那段经历提起半句,也从未想过要得到回报,杨尚昆没有用职权为他谋职,也没有安排特殊待遇,他只是根据政策,为他解决了一些实际的生活困难,他坚守原则,认为感恩可以深沉表达,不必借助特权。