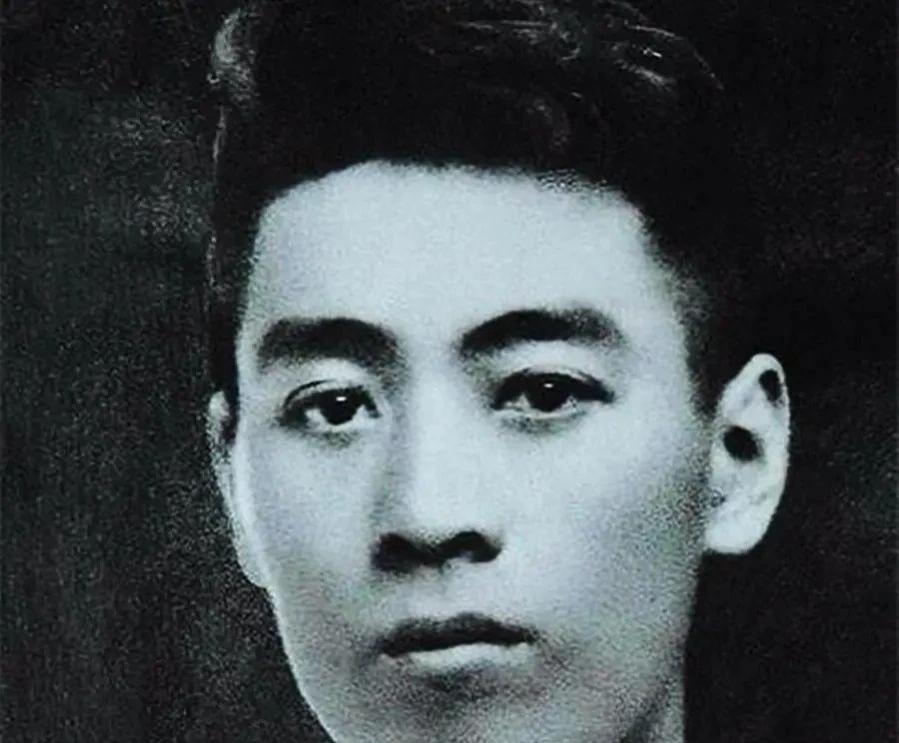

1955年,周总理途经昆明时,遇到了初恋张若名。谈话间,周总理轻声询问:“你是否愿意回北京工作?”没想到,张若名选择了拒绝…… 1955年万隆会议前夕,周恩来总理途经云南昆明稍作停留。 意外地,他见到了阔别多年的故人张若名。 彼时的张若名已是云南大学中文系的教师,与丈夫杨堃一同参与接待工作。 三人之间气氛融洽,不见丝毫隔阂。 周恩来关切地询问张若名是否愿意前往北京工作,张若名微笑婉拒,表示在昆明教书育人便是心之所向。 这一番对答,凝聚着长达数十载的岁月沉淀。 时光倒流至五四运动的风潮激荡中。 风华正茂的周恩来与思想进步的才女张若名因共同的救国理想相遇相知。 他们追随留法勤工俭学的浪潮远赴欧洲,在异国的艰难求索中萌生了深厚情谊。 周恩来曾立誓为革命事业终生不婚,然而朝夕相处间,情感悄然生根。 这段情缘让他明白革命与真情并不相悖。 无奈理想之路终究分叉,当张若名因信念差异退出党组织,两人选择了理性分手。 此后岁月,各自成家,人生轨迹天差地别。 周恩来成为共和国的开国总理,为国事日夜操劳。 张若名则回归学术本心,在云南大学三尺讲台默默耕耘。 1955年的重逢,并非旧情复燃的序章,而是故人无恙的宽慰。 谈话中周恩来提到“代小超(邓颖超)问好”,一句家常便拉近了时光隔开的距离。 临别时刻,温煦的问候为往事画上从容句点,仿佛印证了那句老话:衣不如新,人不如故。 周恩来返京后将这段相遇告知妻子邓颖超。 邓颖超甚为感慨,甚至带着宽厚的幽默提议:“老朋友该合个影留念呢。” 她心里还盘算着邀请张若名夫妇来京相聚。 可惜天不遂人愿。 三年后,政治运动的浪潮中,张若名骤然离世,老友重聚的念想终成泡影。 人生路上各走各的阳关道,终究没能再并行一段。 转机出现在1980年。 时任全国政协主席的邓颖超亲自过问,敦促落实张若名的历史评价。 云南大学党委经严格复核,郑重为其正名:“张若名同志一生为革命,为人民作了许多有益的工作!” 这纸平反结论,虽迟到二十余年,终为这位五四先驱、留法学人洗去尘蒙。 历史烟云远去,记忆并未褪色。 云南大学近年来持续整理张若名遗留的法国文学译稿与文艺理论手稿,部分研究成果已于2018年校庆期间在校史馆专题展出。 张若名之子杨在道教授退休后定居北京,他近年来接受媒体采访时坦言,父母一生谨守学者本分,对过往历史持平和态度。 2019年《百年五四》系列纪录片摄制组走访昆明,通过云南大学档案馆提供的珍贵照片与书信,重现了这位沉默耕耘的教育者形象。 这些片段经由中央广播电视总台纪录频道的播出,让更多年轻人了解到这段特殊历史。 邓颖超晚年撰写回忆录时,亦曾提及这位“素未谋面却神交已久”的杰出女性。 邓颖超的秘书赵炜在其回忆文章中提到,邓颖超始终认为那段历史关乎理想,无关私怨。 时过境迁,物是人非,但两位女性之间无形的理解与尊重,却印证着一个时代的特有气度。 信息来源: 云南大学档案馆公开史料《张若名生平与学术贡献》 中央文献出版社《邓颖超书信选集》 人民出版社《周恩来年谱(1949-1976)》 中央广播电视总台纪录片《百年五四》(2019年)画面解说词 《光明日报》2016年11月文化版专题报道《五四背影:张若名的学术人生》