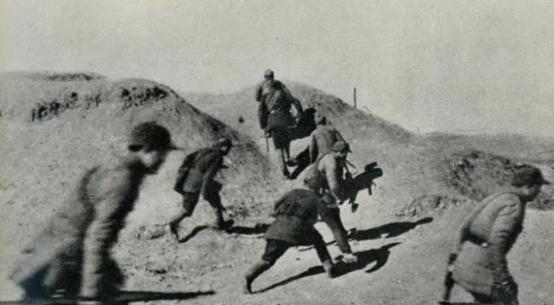

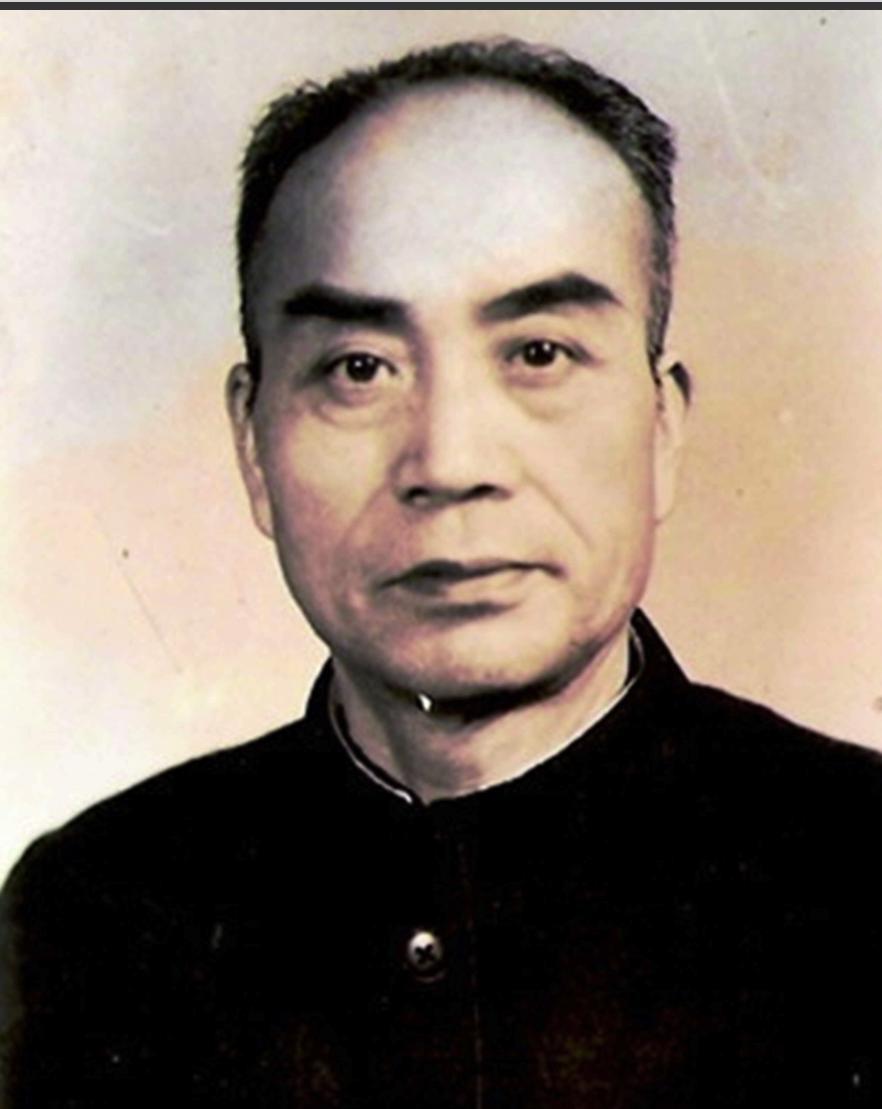

1943年,饶守坤率部在桂子山构筑阵地,可是与敌人交上火之后,他却不禁倒吸了一口凉气:不好,情报有误! 饶守坤,1907年出生于江西德兴的穷苦农家,家里穷得叮当响,九岁就给地主放牛,风吹日晒,吃不饱饭。他从小就知道粮食有多金贵,一粒米都得省着吃。1930年,他投身革命,加入新四军,从扛枪的普通战士一步步干到指挥员。1943年,他已是新四军第二师十三团团长,驻守淮南抗日根据地。他身材瘦高,穿粗布军装,总是卷起袖子,走村串户帮乡亲干活,挑水劈柴样样来。百姓都说,这位团长没架子,跟自家兄弟似的。他常挂在嘴边的话是,粮食是老百姓的命根子,守住粮食就是守住希望。这种信念让他在战场上格外拼命,带着战士们跟日伪军死磕到底。 1943年8月,淮南大地迎来了难得的丰收年,稻谷沉甸甸,百姓总算能吃顿饱饭。可日伪军打起了歪主意,趁着秋收要来抢粮。安徽六合的桂子山,是通往四合墩的要道,新四军十三团接到地方同志的情报,八百桥据点的日伪军只有百来号人,装备一般,打算洗劫四合墩的粮食。团长饶守坤一听就火了,农民的粮食是血汗换来的,哪能让鬼子抢走?他立刻向旅部报告,得到批准后,带着三个营连夜赶到桂子山,选在山脊和隘口布下阵地,准备给敌人来个迎头痛击。 战斗刚一打响,情况就不对劲。敌人火力凶猛,机枪扫射不停,炮弹接连炸响,远不像情报说的那么弱。饶守坤登上高地一看,敌军足有七八百人,还带着迫击炮和重机枪,分明是早有准备,抢粮只是幌子,真正的目标是诱新四军上钩。情报失误让十三团一下陷入被动,人数优势没了,撤退又来不及,身后就是四合墩的粮田,退一步百姓就得饿肚子。饶守坤当机立断,调整部署,命令二营抢占丁家山,四连死守北侧高地,一营从山脚迂回,分割敌军阵型。 战斗打得异常惨烈。日军仗着装备精良,火力全开,迫击炮不断轰炸新四军阵地,重机枪子弹如雨点般扫来。二营在丁家山拼死抵抗,阵地被炮弹炸得满目疮痍。四连在高地上与敌人短兵相接,子弹打光后,战士们用刺刀和石头硬拼,伤亡惨重。日军指挥官狡诈凶狠,指挥部队轮番冲锋,甚至丧心病狂地放出毒气弹,毒雾弥漫,战士们呼吸困难,很多人倒在阵地前。饶守坤迅速指挥部队转移到高处避开毒气,同时向旅部紧急求援。 旅部接到消息后大吃一惊,没想到敌人来这么一手。旅长成均立刻调遣特务营火速支援,又派出一支部队佯攻八百桥据点,扰乱敌人后方。战斗持续到正午,双方都杀红了眼。新四军弹药匮乏,装备简陋,多次与敌人展开肉搏,刺刀见红,喊杀声震天。特务营赶到后,从山后杀出,与十三团形成前后夹击。八百桥据点同时受到攻击,日伪军乱了阵脚,指挥官慌忙下令撤退,丢下武器装备,狼狈逃窜。新四军趁势追击,歼灭敌军四百余人,付出伤亡百余人的代价,成功保住了四合墩的粮食。 这场战斗暴露了情报工作的不足,但也展现了新四军将士的顽强斗志。桂子山的胜利不是靠运气,而是靠战士们用血肉之躯拼出来的。敌人本想通过抢粮打击抗日军民的信心,却反被重创,气焰被狠狠压了下去。乡亲们听说粮食保住了,奔走相告,送来草鞋和热粥,感激涕零。这场仗不仅守住了粮食,更守住了百姓对新四军的信任。 桂子山战斗让日伪军吃了大亏,新四军十三团的威名在淮南传开。战后,饶守坤带着战士们为牺牲的战友立碑,碑前摆满乡亲送来的稻穗。他没有停下脚步,继续率部在淮南与敌人周旋,参与多次反“扫荡”作战,每次都冲在前面。解放战争中,他在华东战场屡立战功,指挥作战沉稳果断。新中国成立后,他投身国防建设,始终保持农民的朴实本色。1978年,饶守坤因病去世,享年71岁,他和桂子山的故事,成了抗日历史的光辉一页。