风月同天,岁月回望,南宋的都城临安,这段时间大概率也是暑气蒸腾。

吴自牧《梦粱录》载:“贩夫皆赤膊穿犊鼻裈,肩搭湿葛巾”。周去非《岭外代答》记粤人“以蕉叶联缀为衣,日中劳作不灼”。宗颐《禅苑清规》也写道,“夏月用蕉葛袈裟”。此外,在皇家仪式上,僧侣也着“冰蚕丝袈裟”避暑。

在一应避暑的物事里,禅师的宝石人字拖,以其形式上的“无拘”和材质上的奢华,被宋代画师“抓拍”,直到今天仍然让人眼前一亮。

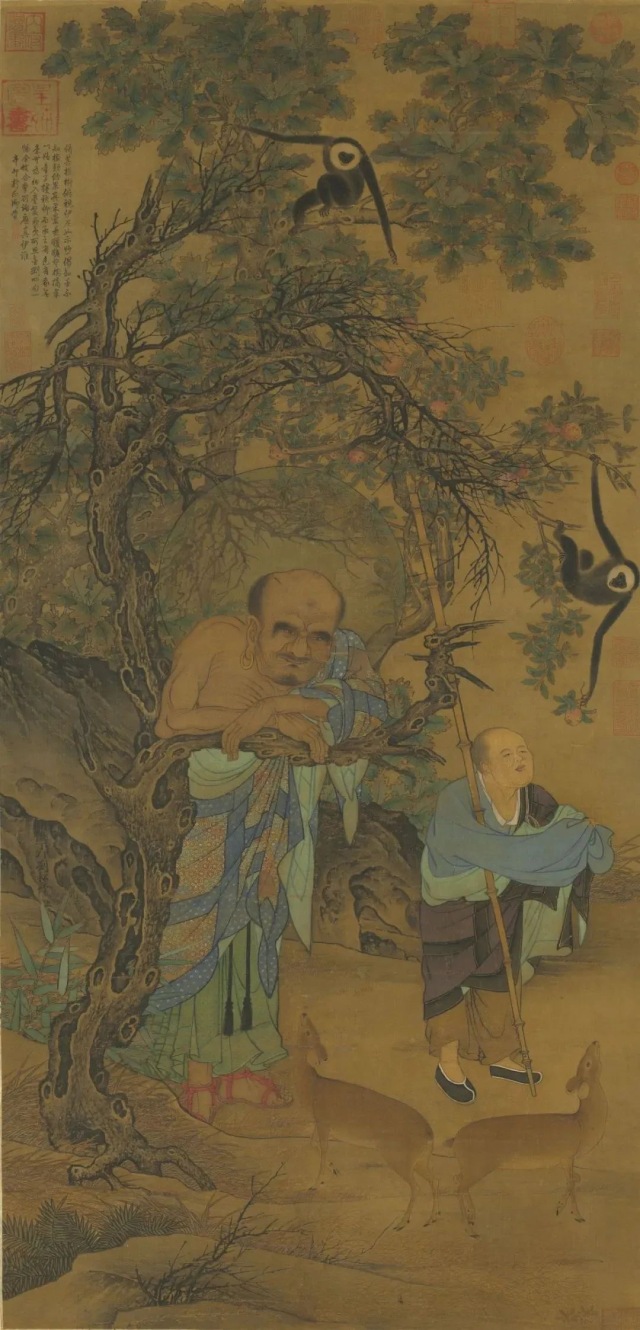

开禧丁卯(1207)年,钱塘(今杭州)人,家住清波门的画家刘松年画了数幅《罗汉图》,其中有一幅又名《猿猴献果图》(见上图),展示了这样的场景:罗汉高鼻浓眉,貌若印度高僧,身着右袒袈裟,倚树沉思。边上侍僧拢起袖子和前襟,作势要接身后长臂猿所摘石榴。在这幅画中,罗汉所趿拖鞋为宝石人字拖,而侍僧着素麻布鞋。在他另一幅《罗汉图》(见下图)中,罗汉双手持杖坐于屏风前的藤墩之上,同样是光脚穿一双“人字拖”。两幅画中,后面这一幅的人字拖做工更精细。这双拖鞋,三个红色系带托起一枚宝石,宝石熠熠生辉。这一枚宝石,可能是来自恒河平原的石榴石,也可能是热带雨林的红宝石,斯里兰卡的蓝宝石。这些带着异域风情的宝石,镶嵌在同样异域风情的简易鞋履上,三根朱砂浸过的皮绳打了结,衬托出这一抹光华。

隔着八百多年的岁月,依然可以想象画中的罗汉趿着这双拖鞋,踏上泉州的码头,穿过交趾的丛林,又从绢帛上悠然“下来”,从西湖到灵隐,这一路的万丈红尘,漫步缓行,步履间有着不可思议的闲适。

在更早的岁月里,印度的僧人赤脚行路,他们脚踩木屐,形制简朴,鞋面仅以木钉或皮带固定于趾间,像一片树叶在地上飘移。《岭外代答》中“皮履”这一条这样写:“交趾人足蹑皮履,正是今画罗汉所蹑者。以皮为底,而中施一小柱,长寸许,上有骨朵头,以足将指夹之而行。或以红皮如十字,倒置其三头于皮底之上,以足穿之而行。皆燕居之所履也。”

到了刘松年的画笔下,最初朴拙的皮履被朱砂点染宝石镶嵌,成为一种艺术符号。之后,又有赵孟頫《红衣罗汉图》,红色袈裟配红色拖鞋,及至明代戴进所绘的《达摩六代祖师图》,六祖的宝石人字拖已经缀满繁复的镶边。及此,这双杭州人口中的“拖鞋儿”和曾经的“老市长”苏轼题赞罗汉图时“空山无人,水流花开”的禅意相融合,是“任运自在”的趿履之姿。

这个夏天,不如复刻一双刘松年笔下的宝石人字拖,红色的皮绳,人造的宝石,仿古的制作,在系带上精细雕刻好“博物馆联名款宝石人字拖”字样。

然后,去杭州的灵隐景区、香积寺路口、运河边走一圈,“嗒嗒、嗒嗒……”够风雅、更时尚。

《罗汉图》局部