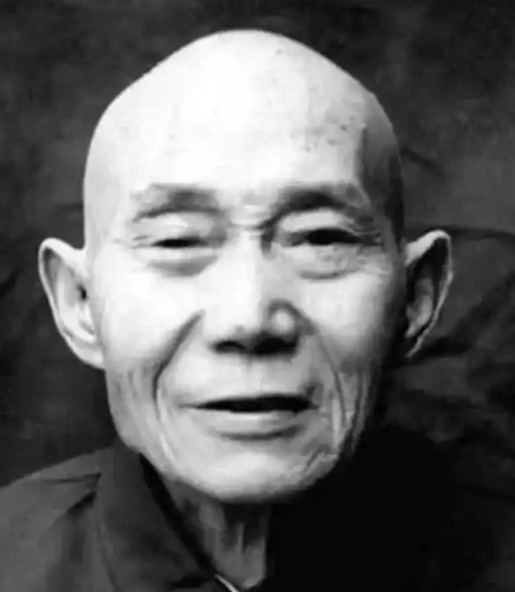

1938年,王必成问罗维道:“交给你个任务,带人去袭击南京,敢不敢接?” 罗维道答:“有啥不敢的!不过打南京的话,得带多少人?” 1938年秋日的南京城外弥漫着战火与桂花的混合气息。新四军第二支队的指挥所里,参谋长王必成盯着布满褶皱的军用地图,手指重重戳在标注着麒麟门的位置。 这个距离南京城垣仅十公里的要地,驻扎着日军辎重联队的新兵训练营,成为他谋划奇袭行动的关键目标。 当时正值武汉会战胶着时期,国民政府虽高喊"保卫武汉、袭击南京"的口号,但正规军主力早已撤离南京周边。 王必成接到上级指示,决定由新四军承担起在敌人心脏地带制造声势的任务。经过周密侦查,发现麒麟门日军守备松懈,正是实施突袭的理想地点。 任务最终落在24岁的营教导员罗维道肩上,这位经历过长征的年轻指挥员接到命令时,腰间的驳壳枪还带着芜湖长江边伏击日军运输船时沾染的硝烟味。 行动前三天,罗维道乔装成进城贩卖石灰的农户。他头戴破旧草帽,肩挑两筐石灰,随着人流混过城门口的伪军盘查。 南京城内景象令他心头刺痛:中山路两侧的梧桐树下,三五个日本兵正围着糖炒栗子摊嬉笑,军刀随意斜靠在电线杆上,全然不见战时应有的警惕。 这种松懈状态与城外密集的防御工事形成鲜明对比,暴露出日军对南京城防的盲目自信。 侦察发现,麒麟门训练场约有三十余名日军新兵在进行拼刺训练,另有十余名教官在帐篷内休息。 据南京地下党提供的情报,该营地每日正午准时开饭,所有人员会集中在操练场就餐。罗维道当即决定将突袭时间定在这个防卫最薄弱的时刻。 行动方案经支队党委讨论通过,最终选定18名擅长近战的老兵组成突击队,每人配备二十响驳壳枪和四十发子弹。 10月22日清晨,薄雾笼罩的南京城尚未完全苏醒。 18名战士化装成送粮民夫,推着装载麻袋的独轮车向麒麟门移动。麻袋里暗藏的武器被小心掩盖,最上层整齐码放着真正的稻谷包。 队伍中有位战士特意在裤腿缝进半张手绘布防图,这是连续三夜趴在玉米地里用望远镜观测的成果。当车队接近训练场时,正巧遇见日军炊事班搬运食材,这个意外插曲反而为突击队提供了混入营区的绝佳机会。 正午十二点的开饭号准时响起,三十多名日军列队走向露天餐桌。突击队员突然掀翻粮车,藏在稻谷堆里的驳壳枪瞬间喷吐火舌。 首轮射击精准撂倒七名日军教官,惊慌的新兵尚未摸到武器就已被压制。整个交火过程持续不到三分钟,十八支驳壳枪倾泻的弹雨造成三十二名日军伤亡。 突击队按预定路线撤往紫金山方向时,还不忘向天空鸣枪制造声势,震耳的枪声惊动了整座南京城。 这次突袭引发的连锁反应远超预期,日军司令部在事发两小时后才调集装甲部队赶到现场,而突击队早已消失在山林之中。 南京城内随即拉响防空警报,宪兵队在全城展开大搜捕,却在地下党巧妙周旋下毫无所获。 更令日军难堪的是,新街口悬挂的"武运长久"标语当夜就被涂改成"中国必胜",城郊铁路连续三天遭遇破坏,燕子矶军用仓库突发大火,这些事件极大动摇了日军的统治威信。 从战术层面分析,这次行动充分体现了新四军"速战速决、打了就跑"的游击战特点。 据《新四军战史》记载,选择驳壳枪作为主战武器颇具深意:这种俗称"盒子炮"的连发手枪近战威力巨大,且便于隐蔽携带。日军战后调查报告显示,多数伤亡人员身中三至五发子弹,印证了突击队员射击时的冷静与高效。 南京伪《中央日报》虽竭力淡化事件影响,但街头巷尾流传的多种版本传说,反而使这次突袭成为鼓舞沦陷区民心的重要精神象征。 当年参与行动的战士回忆,撤退途中经过的村庄,不少百姓默默推开院门示意藏身。这种军民鱼水情在后来得到延续,地下交通站利用茶馆、裁缝铺等掩护,持续为抗日武装传递情报。 历史学者在《南京抗战史料汇编》中指出,麒麟门突袭虽未改变战略态势,但其心理震慑效果持续发酵。此后半年内,日军被迫在南京周边增派两个联队守备,客观上减轻了其他战场的压力。 四十年后,在原训练场遗址树立的纪念碑前,常有白发老人驻足凝视。那块微微泛黄的青石碑上,简单镌刻着事件经过,却承载着那个特殊年代的血性与智慧。 当年使用的战术地图现存于军事博物馆,泛黄的纸页上仍可清晰辨认出撤退路线的标记,那些曲折的箭头穿过时光,无声诉说着十八勇士的果敢与担当。 这场精心策划的突袭行动,如同投入深潭的石子,激起的涟漪在历史长河中久久回荡。它不仅打破了日军不可战胜的神话,更在至暗时刻点燃希望火种。 当南京城头的太阳旗仍在飘扬,那穿越城市上空的枪声已然昭告:中国人的抵抗意志永远不会屈服,这片土地上的抗争烽火永不会熄灭。