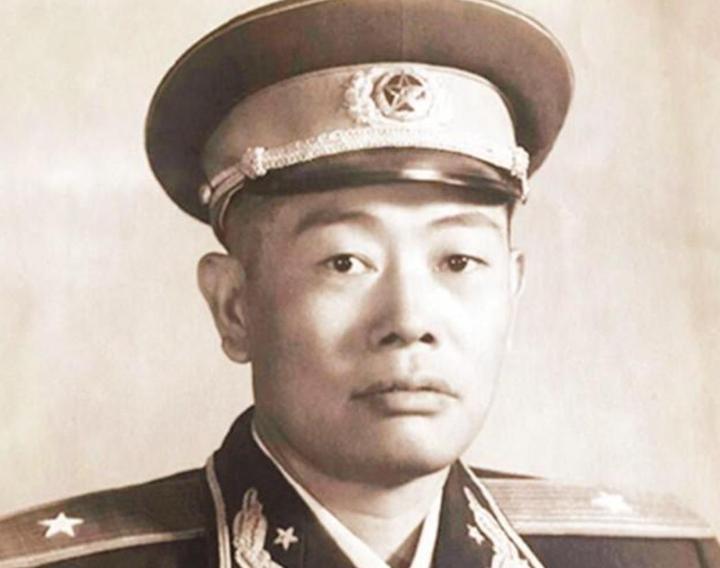

77年一开国少将逝世,遗言事关毛主席,叶帅得知后立即下一道命令 “1977年1月28日下午三点,’老伴,我得赶路去见主席。’龙开富低声嘱咐。”妻子杨桂兰愣住了,窗外北风卷着残雪,屋里却只剩老人在呼吸间掠过的微弱声响。那一天距离毛泽东去世不过四个多月,龙开富心里那根弦,终究绷不住了。 龙开富的名字,在军史里常被提起,却往往只是一行字:原红一军团司令部第四科科长,1955年少将。真正见过他的人,都记得他爱笑、嗓门大,还记得他行军时总喜欢扛着那根旧扁担——皮箩出身的标志物。可就是这位看似粗枝大叶的湖南汉子,守着一个念想守了整整五十年:哪天毛主席不在了,他就要跟过去。 时间拨回到1908年。湘赣边一片山地,贫苦得很,龙家一间茅屋靠爷爷做泥瓦活撑着。龙开富打小跑工地,见惯地主抽租、乡绅横挑鼻子立眼,心里早把“不服”两个字砸了烙印。1927年秋收起义的消息像一道闪电劈进山村,他扔掉灰扑扑的土墙砖,三天三夜赶到修水,递上入伍申请。毛泽东看着眼前这个二十出头、晒得黝黑的小伙子,笑了:“留在身边吧,胆子够大。” 在红军里,他最先做的是警卫员。别小看这两字,风吹草动全得先顶上。1929年大柏地伏击前夜,他闯进指挥部要上前线,毛泽东拍拍他肩膀:“皮箩那边要你守,别乱。”龙开富嘴上答应,心里却急得直转圈。真正开打,他趁夜色摸到最前面的壕沟,一把驳壳枪硬是给部队撑住了右翼火力。毛泽东后来笑着摇头:“你这家伙,命硬。”一句命硬,彻底把人心拴死。 日子艰难得很。第五次反围剿失败,长征被迫启动。上层口角争论不绝,毛泽东一度被边缘化,编入三队,孤零零。龙开富当时已是军团司令部干部,听见风声立刻扛起那根扁担跑去。有人拦:“科长,你不能走。”他摆手:“我的正事在那边。”毛泽东抬头就看到熟悉的身影,轻声一句:“这一路怕要吃苦。”龙开富嘿嘿笑:“能陪主席,啥苦都不算。” 长征途中,过草地、爬雪山,一次又一次险境里,总能看见他架起枪口替队伍断后。在腊子口阻击时,他硬生生守到最后一颗子弹。战友说他疯,他只回一句:“主席还在后头呢。”这种率真,在战争年代是命,也是胆。后来到延安,老战友合影那回,他落了帽子,毛泽东摘下自己的帽沿给他戴上,把他拉到旁边站定。快门一响,友谊被定格。 1945年东北局势紧张,中央分批东进,龙开富奉命离延安。临走,他指着随身小皮箱跟毛泽东开玩笑:“箱里没别的,全是给主席带的辣椒籽,哪天想家就种点。”毛泽东摆手笑,不言语。谁都没料到,这一别成永诀。新中国成立后,龙开富调任军区,工作忙得脚不沾地,但但凡有机会到北京,总要往中南海跑,站在门口远远望一眼,好像确认那个熟悉身影仍在。 1976年9月9日上午,龙开富突然胸闷,抓着妻子的手说:“快把老照片拿出来。”那是延安合影,他盯了半晌,闭目不语。到了下午广播传来噩耗,杨桂兰这才恍然,丈夫的心连线似乎比军事电台还灵。接下来的日子,他身体一日弱过一日,药送到嘴边,有时也不嚼,只低声念:“我得过去,不能让主席一个人。” 1月28日那天,他提出唯一要求:若自己闭眼,把骨灰送到北京。“放在主席身旁。”话讲完,人就陷入半昏迷。农历除夕前后天气最冷,可老人的指尖却暖得诡异,像是提前握住了某只手。2月3日凌晨,他呼吸渐缓,最终停在黎明前最深的黑里。杨桂兰擦干泪,熬了一壶茶,提笔给叶剑英写信,叙述丈夫遗愿,不多一个字,也不少一句。 叶剑英收到信,是2月8日。看完,他沉默很久,只说一句:“老战友,有情有义。”当天便批示:龙开富骨灰葬八宝山,安放主席墓侧。执行命令时,北京细雪纷飞,警卫悄悄告诉杨桂兰:“叶帅说,这是老同志该去的地方。”没有哀乐,没有铺张,一只黑色木盒静静落进松柏掩映的石壁龛,紧邻毛泽东灵堂所在的方位。一点尘土,一生守望。 有人问,这算不算迷信?也有人质疑,功勋将领何必自甘伏低?可在老战士们眼里,答案很简单——跟着信仰走,跟着领袖走,生为警卫员,死也作警卫员。龙开富用一生证明,忠诚不是口号,是战火里挡子弹,是权力场里不改初衷,是晚年病榻上依旧惦念那个人的气息。 写到这,我总会想起龙开富常说的一句话:“枪在手,心在这儿。”他从井冈上山,到嘉陵江畔,再到辽阔东北,职位在变,战场在变,那颗心没挪过半寸。1977年的那份遗言,不过是他最后一次立正敬礼。而叶剑英那道命令,也许只用了几秒钟,却让人看到老一代革命友情深重的分量——说一不二,绝不拖泥带水。 如今八宝山中松柏依旧,风吹过石阶,干净利落,不拖长音。路过的人或许不知道哪位才是龙开富,可只要抬头瞥见那块灰白石碑,就能明白:有些承诺,真的能跨越生死。