1983年的初冬,关中平原的风已经有了刺骨的凉意。西安近郊一个普通村子里,一位多年患病的农村妇女躺在土炕上,屋内灯光昏黄,八个子女围在床边,神情复杂。她轻声把孩子们支出去,只留下陪伴自己三十多年的丈夫,又艰难地从枕头底下摸出一个小铁盒。这一幕,在许多家庭只是普通的“交代后事”,在她这里,却牵出了一段与二战、与军统、与山本五十六有关的隐秘往事。

等孩子们关上门,屋里只剩下两个人。妇女喘了几口气,声音有些发颤:“我有件事,瞒了你三十多年,现在再不说,就带进棺材了。”老汉愣在原地,还以为是家里钱物没安排妥当,连忙问:“你慢慢说,家里的事都听你的。”谁也没想到,接下来这名被乡亲们叫了一辈子“张家大嫂”的农村妇女,会把自己的一生,拉进那段惊心动魄的时代漩涡之中。

她告诉丈夫,自己并不叫这些年村里一直喊的那个名字,而是叫张春莲,年轻时是军统系统里的情报人员,受过专业训练,还曾参与过与美国方面配合的监听破译工作。更出人意料的是,她掏出的那封信里,写着“珍珠港”“山本五十六”“对日电台侦听”等一连串在普通农民眼里极为遥远的词语。老汉半晌没回过神,只憋出一句:“你要是早说,我也不拦你……可这么多年,你就是个庄稼人啊。”

这一切,并没有止步在农家小院的土炕边。不久之后,信件被送到了西安市公安机关,带来了另一段从战火年代延伸到和平年代的线索。

一、信件惊动公安:农妇的另一重身份

1983年,这封出自农村老汉之手的信,送到西安市公安局时,办案人员的第一反应是“弄错了”。信纸发黄,字迹有些颤抖,通篇却出现了“军统”“戴笠”“毛人凤”“潜伏”等极其敏感的字眼。那一年,全国正处在严打整治的背景之下,对涉及旧军统、特务系统的线索,公安机关一向格外谨慎。

负责接待的干警先是耐心听老汉把妻子的“交代”复述一遍。老汉穿着旧棉袄,说话带着浓重的关中口音,但一些细节却相当清楚:妻子是外地来的,解放初不愿意提过去的事,家里没有任何亲戚上门往来;平日里不爱多说话,却能听懂不少外地话,还会写一手端正的字。这些特点,在普通农村妇女身上并不多见。

干警把信件呈交给局领导时,屋里一下子安静下来。几十年过去,老军统系统早已解体,但当年潜伏留下的尾巴,在新中国早期确实存在过。局领导翻完信,眉头越皱越紧,停了一会,只留下简单一句:“逐级请示,核查情况。”这话的分量,办案人员都懂。

从那之后,关于“张春莲”这三个字,工作人员开始从零往回追溯。公安内部的工作一向讲求证据和资料,不会轻信一封来自农家的“自述信”。于是,调查的焦点自然而然回到了她在解放前那段几乎被彻底掩埋的经历上——她究竟是不是军统出身?她所说的破译情报、参与狙杀山本五十六,到底有没有根据?

这名已经下葬的农妇,在无声中把时间的指针,重新拨回到了抗战最紧张的那些年。

二、从学员到情报员:军统系统中的“张春莲”

要理解张春莲的故事,得把时间往前推到抗战中后期。上世纪三十年代末到四十年代,军统局在重庆和其他重要城市设立过多所训练情报人员的学校,其中就包括隶属于军统系统的警官学校。那是个讲究“背景、相貌、悟性”的地方,从录取开始就带着浓重的时代烙印。

据后来整理的一些线索显示,张春莲是在抗战时期,经人介绍考入军统下属的一所警官学校。她的文化程度在当时算不错,再加上反应快、记忆力强,很快在电讯专业里显露出优势。那些课程,与普通警察训练完全不同,除了体能、枪械,还有电台操作、密码本使用、敌台监听等技术课。对很多人来说,那些枯燥的数字和电码简直像天书,对她却有一种天然的吸引力。

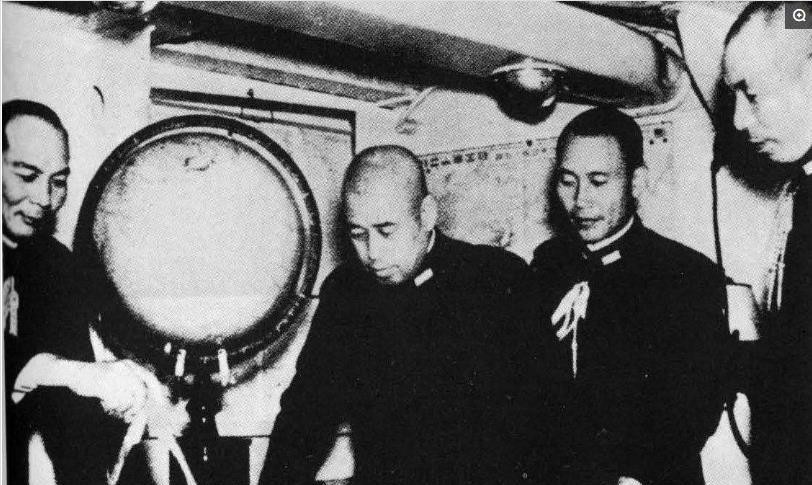

经过半年多的紧凑训练,她顺利结业,被分配到电讯和情报相关的岗位。彼时的军统内部,既讲技术,也讲关系。毛人凤在军统系统中掌握着实权,他对身边工作人员的挑选非常“讲究”。传说中,张春莲因为外形和成绩都比较突出,很快被调到毛人凤身边,承担起秘书兼情报助理的工作。

那个环境,人情凉薄,竞争残酷。军统内部的派系斗争、上下倾轧,在历史文献里早有描写。对于刚从学校走出来的女学员来说,要想在这种夹缝中活下去,本身就不是一件容易的事。有些回忆材料提到,当时不少年轻女性在高压和恐惧之下,不得不依附上级以求自保,这种现象在当年的军统高层周围并不罕见。

在毛人凤的安排和“看中”之下,张春莲被进一步推到情报台前。她所在的小组,日常工作是监听日方电台,记录密电,再交由破译部门处理。在这种环境里,技术出众、记忆力好的人,更容易被上级注意。久而久之,她逐渐成了一名经验老到的监听员,并负责带领一个小组,专门盯日本方面的海军电讯和对外联络频率。

电台前的工作,看似枯燥,却极其紧张。每一串微弱的波段变化,都有可能关乎前线战局。尤其在1941年前后,太平洋地区的形势骤然紧张,日军在东南亚和太平洋一线的军事部署变得异常频繁。对这些异常信号的捕捉和分析,是情报人员每天必做的功课。

三、珍珠港与山本电报:功劳到底属于谁

1941年,关于夏威夷方向电讯的异常增多,确实曾引起中方情报部门的注意。历史上有明确记载,中国方面的情报人员曾向美方提供过有关日本可能在太平洋采取军事行动的警示。这类情报,往往来自对日军电台的长期监听和密码分析。

有意思的是,张春莲的“遗言”中提到,她曾经参与侦听到日本在夏威夷方向的电讯异常,并向上级做过汇报。按专业分工来看,这种可能性并非完全没有:监听小组负责截获、记录,之后再由专职密码人员进行破译和综合分析。普通监听员接触到的,往往是“原始波段”和电码内容,很难直接判断事件的全貌,但对“频率异常”“密电激增”这类现象有直观感受。

当时军统上层收到情报后,确实曾向美国方面转报。这一点,已在公开的史料中得到证实。只不过,美方对来自中国的情报信任度并不高,一部分军情人员甚至认为,那是中国想把美国拖入战争的手段,最终选择忽视。1941年12月7日,珍珠港被偷袭,太平洋战局急转直下,日美正式全面开战。

从后来整理出来的史料看,在“破译”层面发挥关键作用的,是军统电讯部门中的专业破译人员,其中最知名的代表就是池步洲。无论是珍珠港相关情报,还是后来关于日本海军高层活动的信息,池步洲的贡献在档案里都留下了较清晰的印迹。因此,后人评价时,一般会把这两件大事的破译功劳,归结到他所带领的团队。

1943年,日本联合舰队司令长官山本五十六计划前往前线视察,相关行程通过密码电报传输。这个电报被美军称为“超重要情报”,其中精确标明了出行时间、航线、护航机编队等关键数据。美国陆航部队依据这一情报,精心策划了一次长距离拦截行动。

1943年4月18日,美军派出P-38战斗机编队,绕远飞行,在所罗门群岛附近海域成功拦截山本五十六的座机,造成其当场身亡。此事对日军海空军士气打击极大,被认为是扭转太平洋战局心理态势的重要一环。

在张春莲留下的材料中,她提到自己的小组参与了对这份电报的侦听与破译工作,并通过军统渠道转交给美方。这里,就出现了史学界争论的焦点——她究竟处于哪一个环节?有没有资格说“参与狙杀”?

就现有公开史料来说,“山本电报”的破译工作,仍然以池步洲团队为核心。而破译是一项集体作业,从截收电报到提取密文、从使用密码本到分析敌方习惯用语,每一个环节都有不同成员参与。监听员的任务,是在庞杂的电台波段中,抓住目标信号,把原始电码准确记录下来。这个环节看似简单,却极为关键,一旦抄录有误,后面的破译工作就变得困难甚至无效。

有史学者就此提出一种较为折中的看法:如果张春莲曾在池步洲所在的电讯系统中任职,又参与过对日高层电讯的监听记录,那么从技术角度说,“参与”情报链条并非完全没有可能。只是这个“参与”,很难被具体放大成“由她一个人破译”“靠她个人完成”,更谈不上在官方历史记录中留下浓墨重彩的姓名。

值得一提的是,以当时军统的内部奖惩制度,如果某个人在如此关键的情报行动中发挥决定性作用,往往会留下授勋、嘉奖、任命等记录。这类档案,一直是史学界判断个人功劳的重要依据。迄今为止,公开的资料中尚未发现与“张春莲”这个名字相关的正式表彰,而池步洲等人却有详尽记载。两相对比,就能看出为什么许多学者保持谨慎态度。

有人曾这样概括这一类问题:在情报战线上,那些重要行动的“第一个名字”,能够被史册记住;而参与者中的普通成员,多数被时间冲淡,成了模糊的背影。张春莲,如果确实在那个系统中工作过,大概率也只是一名链条中的“技术环节”,而非左右战局的关键人物。

四、战后失落与潜伏:从“系统成员”到农村妇女

1945年抗战胜利,国内局势随即发生巨变。国共之间的矛盾日益公开,军统系统也在新的权力重新布局中逐渐失势。对许多情报人员来说,身份本身就带着高风险。1946年,戴笠在前往南京的途中因飞机失事身亡,军统内部震动极大。对依附其麾下的一批人而言,这是一个分水岭。

戴笠去世后,原本围绕他展开的权力网络一部分迅速崩塌,一部分被其他势力接管。张春莲若确实在这一圈子里,难免会受到牵连。她据说曾短暂回到毛人凤掌控的系统,继续从事情报工作,但随着国民党在内战中节节败退,整个组织结构日益混乱,许多人开始为去留问题发愁。

1949年,解放战争进入尾声,南京、上海等地相继解放,国民党政权的败局已经无可挽回。大量军政人员匆忙撤往台湾,其中当然包括军统系统的核心人物。对一些掌握机密的特务来说,能否搭上最后一班“撤离船”,关乎日后命运。

传说中,张春莲原本以为自己会跟着系统撤离,却被告知需要“暂时留在西安潜伏”,等待日后安排。这样的说法,在当年的特务圈里并不少见——许多人被以“密令”“后续接应”等名义留下。对在组织中多年打拼的人来说,相信上级往往是惯性反应。

然而,随着时间一天天过去,联系渠道中断、暗号失效,许多“留下来的人”才意识到,所谓“等待接应”,很可能只是一个冠冕堂皇的托词。台湾那边忙着重建权力与生活,对已经处于失联状态的内地潜伏点,缺乏真正的关注。弃子二字,用在这些人身上并不为过。

新中国成立后,公安机关在各地展开了对旧特务组织的排查和清理。大量曾经效力于军统、中统的人员被登记、甄别,一部分有严重罪行者依法惩处,一部分轻罪或未作恶者,则在政策教育后予以宽大处理。在这一过程中,一些特务主动登记,一些则被群众举报或调查时牵出,还有一些,选择了把过去彻底埋在心里,伪装成平凡身份,重新融入社会。

据家属回忆,张春莲在上世纪五十年代初期,已经悄然住在西安近郊的农村。一开始她独来独往,很少与村民深交,直到有热情的年轻农民对她表现出好感。出于隐藏身份的考虑,她接受了这门婚事,成了一个普通农家媳妇。婚后不久,她陆续生下了多个孩子,日子一天天被柴米油盐填满。

不得不说,这是一个非常典型的“隐匿方式”。曾经的电讯情报员,放下耳机、密码本,改为拿锄头、推磨子,表面看来与普通妇女没有任何区别。几十年过去,村里人对她的印象,也就是“能干”“会持家”“话少但不冷漠”。对她过去的经历,几乎无人知晓,连枕边人也未得到过一句实底交代。

从政策层面看,新中国成立后,对绝大多数未在解放后继续从事破坏活动的旧特务人员,采取的是“区别对待、宽大为主”的原则。特别是对于已经在农村扎根多年、形成家庭、未有不良记录者,更强调教育与感化,而不是一味追究。这样的政策背景,为类似张春莲这样的“历史人物”,留下了长期沉默而不被打扰的空间。

五、猪头肉的细节与两种结局的说法

围绕张春莲晚年的情况,民间流传着两种版本。其一是她主动在临终前坦白,把自己的经历写成信,由丈夫转交公安。这种说法更符合农家对“走得清清楚楚”的朴素观念——人在最后关头,希望把心里最大的石头放下,同时不让后代背负未知的隐患。

另一种说法,则显得戏剧性更强。有人提到,上世纪八十年代,村里物资供应已经大为改善,但大多数普通农户依旧省吃俭用。可是张春莲却时常去买猪头肉,而且频率不低。这本来只是生活习惯上的一点差异,却引起了个别人注意。毕竟那时候,许多人一年到头也吃不上几次肉,更不用说经常吃这种“重油重味”的食物。

“一个普通农妇,为啥总舍得买这种东西?”在讲究“细节里看问题”的治安工作者眼里,这类异于常人的消费习惯,有时会成为排查外来人口背景的线索。于是,公安机关据说开始悄悄了解她的来历,从户籍、原籍,到早年工作经历,一层层追问下去。调查一旦启动,一些本来以为被长久掩盖的蛛丝马迹,难免会浮出水面。

按照这种说法,张春莲是在被调查、被带走讯问过程中,才逐步承认自己的特务身份,并坦陈多年前的情报工作经历。至于她口中所讲的“参与破译珍珠港情报”“参与山本五十六行程侦听”,则混杂于这些供述之中,一部分与史实吻合,一部分则明显存在夸大之处。

两种说法,哪一种更接近事实,目前缺乏权威档案的明确指向。从逻辑上看,主动坦白与被动暴露,并不互相排斥。也不排除她感觉到自己可能随时被查出,于是选择先走一步,把故事讲在前面,任由后来的人去分辨。

有一点比较明确:在公安机关核查后,并没有对她的家属采取过激措施。这一处理方式,与当时国家对历史遗留问题的总体政策是一致的。对一些已经脱离旧组织、长期在普通岗位劳动生活、且未再参与破坏活动的人,更多是从社会稳定和家庭因素出发,给予宽大态度。

从情感上讲,许多读者在接触到这个故事时,会自然而然生出一种复杂心情:一边是军统情报系统里那一套残酷冷冰、充满阴谋算计的世界;另一边,是一个在农村为柴火、粮食斤斤计较的农妇形象。两个形象若非亲眼所见,很难把它们叠加到同一个人身上。

也有学者谨慎提醒,不少关于“美女特务”“潜伏三十年”的故事,在传播过程中难免被添油加醋,特别是涉及重大历史事件如珍珠港、山本被击毙时,更容易被民间叙事拉入传奇化轨道。判断这类故事的真伪与分量,不能仅凭一封信、一段传说,而要尽量回到档案、回到当年的制度框架中去审视。

退一步说,就算撇开珍珠港和山本五十六不谈,一个曾在军统系统接受过完整训练、参与过对日监听破译工作的女性,最后在西安近郊当了几十年农妇,本身也是一种颇具时代特征的命运走向。她的故事是真是假,哪部分真实,哪部分夸张,留给后人探讨的空间还很大。但有一点比较清楚:新中国成立后,那些曾被国民党视为“秘密武器”的潜伏人员,绝大多数最终都成了普通老百姓,与后来共和国的建设并没有形成对立。

在那个大浪淘沙的年代,组织的冷漠、政治的巨变、体制的更替,把许多个体卷入其中。有的人在档案里留下姓名,有的人在墓碑上只留下一串熟悉的家常称呼。至于张春莲,是真正参与过关键情报战的一环,还是带着夸张成分的历史边角人物,恐怕已很难给出绝对的答案。只知道,在她生命的最后一晚,那句“我不是坏人”,既像是在对枕边人解释,也像是向那段隐秘而复杂的往事,作最后一次平静的陈述。