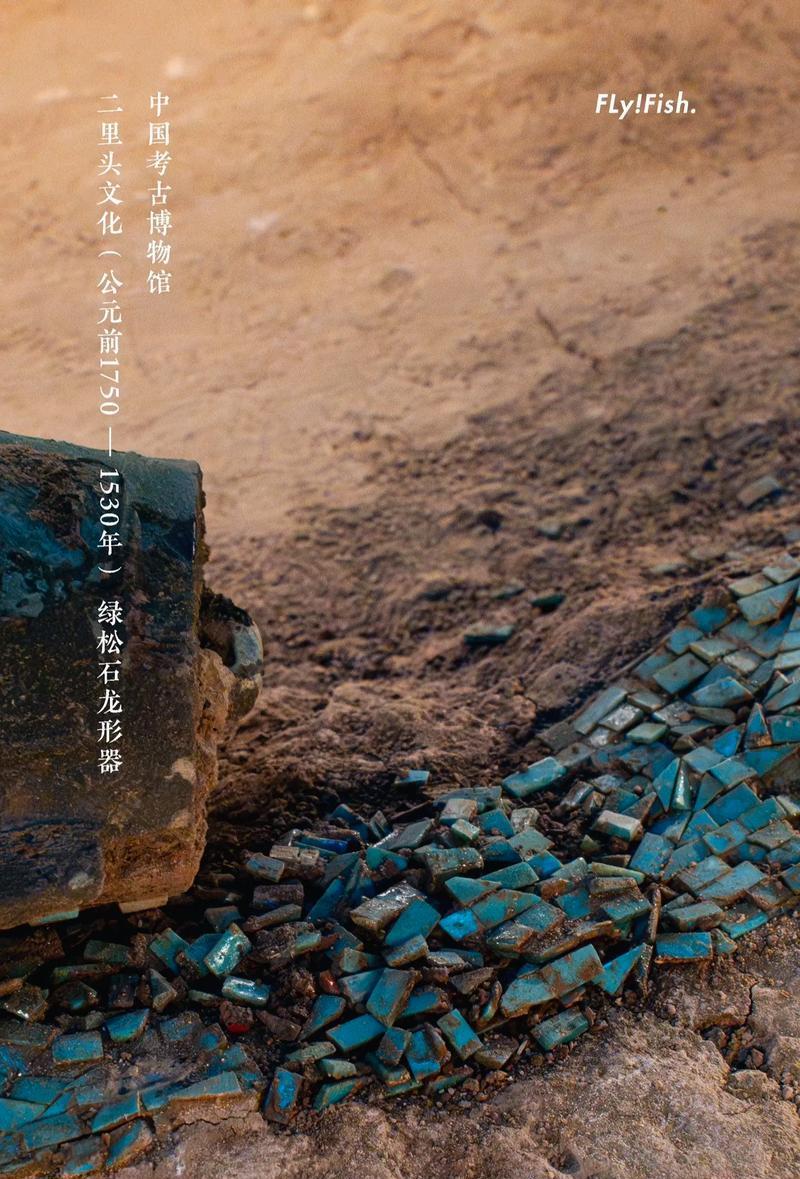

为什么我们至今找不到夏都,根本原因是没有找对地方。《史记》中描写的非常明确,夏都在河洛地区,而不是在中原,今天的一些人偏偏要在一个没有任何夏元素的地方造一个夏都,所得到的结果注定是错误的。 上世纪八十年代,考古队在河南偃师的二里头挖出个宝贝,让所有人都倒吸一口凉气。那是一件用两千多片小绿松石镶嵌拼接成的龙形器,趴在一个墓主人的骨架上。那龙的形态,那股子精气神,一看就不是寻常部落能有的手笔。 这东西一出来,很多人就激动了:这不就是“华夏龙图腾”的源头吗?这地方,肯定就是夏都!你看这宫殿的规模,青铜器的作坊,还有这“超级国宝”,妥妥的王朝气象。于是,“二里头就是夏代中晚期都城”这个说法,就慢慢成了主流,最近几年,官方的调子也基本定了,甚至都开始准备申遗了。 听起来是不是挺有道理?地理位置也对得上。《史记》里说夏桀“居于斟鄁”,就在伊河、洛河之间,二里头正好就在这片区域。碳十四测年也八九不离十,卡在公元前1800年到公元前1500年,正好是夏朝的尾巴。 但是,朋友,你静下心来想一想,这里面有个绕不开的疙瘩:证据链始终缺了最关键的一环——自证其名。商朝的殷墟,挖出了成吨的甲骨文,清清楚楚写着“商”;周朝的青铜器,铭文里“周王”随处可见。唯独这个被寄予厚望的二里头,就是这么“沉默是金”。 这就让很多人心里犯嘀咕。咱们今天的一些学者,是不是太急于给夏朝安个家了?拿着现代“王朝都城”的标准,去套一个四千年前的古人遗址? 咱们回到源头,看看老祖宗司马迁是怎么说的。他在《史记·夏本纪》里,描写的夏朝活动中心,有一个非常明确的地理指向——河洛地区。 “河洛”是哪儿?就是黄河跟洛河交汇的那一片。大禹治水,他的功绩和权威,首先就建立在对这两条母亲河的疏导和掌控上。你看《尚书·禹贡》里,九州的划分,物产的记录,都围绕着山川河流展开。夏朝的权力核心,它的“基因”,是治水,是地理,是与自然的博弈。 它的都城,或者说政治中心,必然是离这个核心最近的地方。阳城,也就是今天河南登封的王城岗遗址,考古发现那里有小城堡,有奠基的祭祀坑。很多人认为那是禹的都邑。还有禹州,传说中启“家天下”的开端“甘之战”就发生在那附近。这些地方,都死死地钉在河洛地区的版图上。 而我们今天,常常把“中原”和“河洛”混为一谈。中原是个大概念,河南、山西、陕西的一部分都算。但“河洛”的指向要精确得多。夏人的活动,带有强烈的“河流文明”印记。 他们逐水而居,因水而兴,也可能因水而亡。《国语》里就提到,夏朝灭亡的时候,“伊、洛竭而夏亡”。你看,又是伊河、洛河。 所以,我们的思路或许应该变一变。寻找夏都,不应该是在广袤的中原大地上,漫无目的地寻找一座符合后世标准的“ walled city ”(有城墙的城市)。而应该聚焦于河洛地区,去寻找一个以河流为中心、可能没有高大城墙,但祭祀功能、政治联盟功能异常发达的中心聚落群。 二里头虽然在河洛地区,但我们对它的解读,可能“用力过猛”了。我们总想把它塑造成一个类似商朝、周朝那样的集权帝国的首都。但夏朝那个时代,可能根本就不是那个样子。它更可能是一个由众多部落组成的邦联,大禹和他的后继者,是这个邦联的盟主。所谓的“都”,可能更像一个盟誓、祭祀和会盟的圣地,而非一个行政、军事中心。 找不到夏都,技术和运气是一方面,但更深层的原因,恐怕在于我们的心态。 一方面,我们有“历史正统”的包袱。夏商周,三代相传,这是我们历史叙事的基石。如果夏朝的面目一直是模糊的,这个链条就缺了一环,心里总觉得不踏实。所以,总有一种力量,希望能尽快找到一个“物证”,把它“坐实”,好给历史一个交代。二里头,就成了这个“最佳候选”。 另一方面,我们不自觉地被西方的历史标准给“框”住了。什么是文明?要有城市、文字、青铜器。这个“三要素”成了我们衡量一切古代遗址的尺子。所以,我们在二里头拼命寻找“宫殿”,在陶寺遗址寻找“观象台”,在石峁遗址惊叹于它的“石城墙”。 或者说,所谓的“夏”,并不是一个像后世秦汉一样,拥有明确疆域和官僚体系的帝国。它更可能是一个文化上的“共同体”,一个被周边部落公认的、在祭祀和技术上(比如青铜铸造)领先的“核心”。它的影响力是辐射状的,而不是统治式的。 如果我们跳出“非此即彼”的思维定式,跳出“必须找到一座城”的执念,那一切或许会豁然开朗。夏都,可能不是一个地点,而是一个“区域”。它的核心就在河洛,但它的影响力,却广泛地投射到了山西、陕西,甚至更远的地方。

评论列表