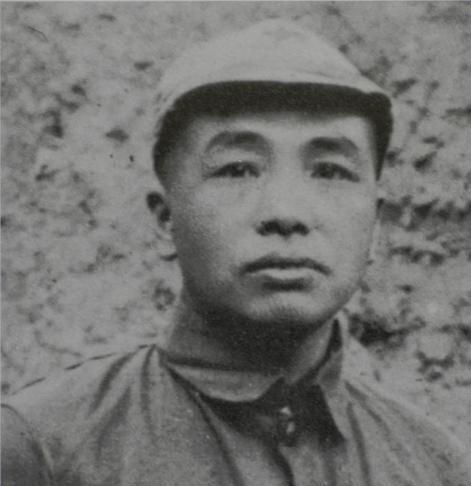

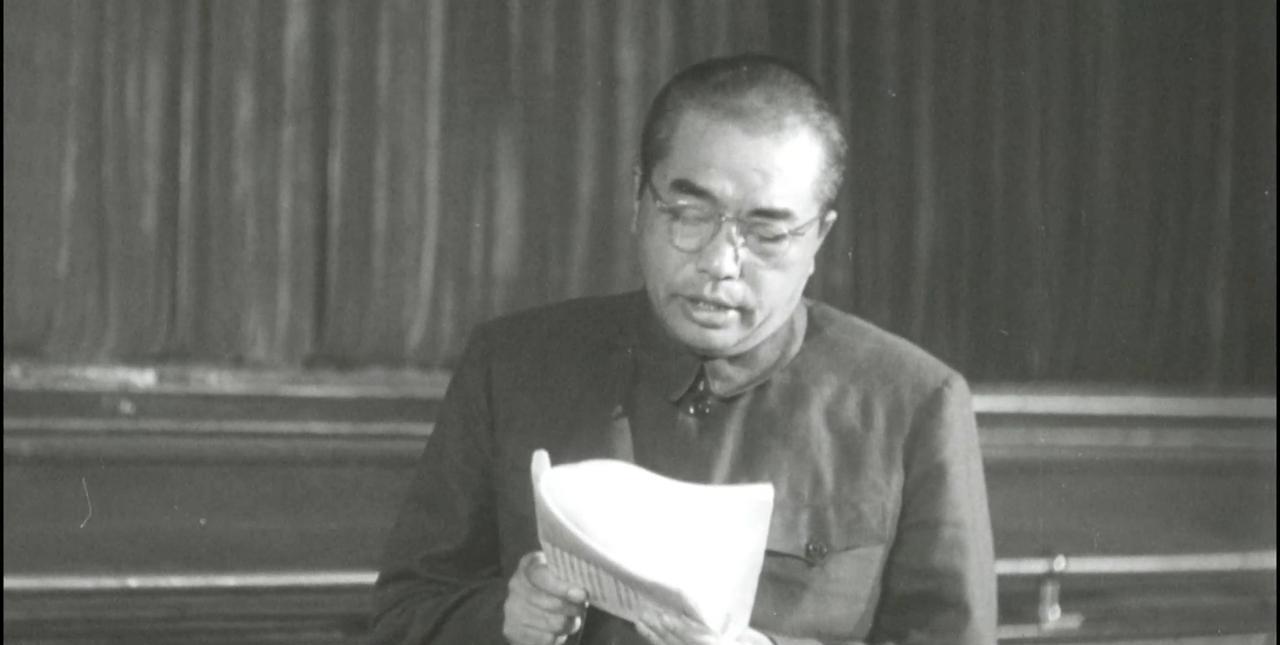

庐山会议时,当彭德怀因《万言书》而遭批判时,朱德元帅始终保持克制,称 “彭总的信起了好作用”,并在表决时 “举手举了半票”,这种含蓄的支持在当时的环境下尤为珍贵。会后,朱德不顾政治风险前往探视彭德怀,两人在沉默中对弈的场景,成为那个时代最具象征意义的画面之一。 彭德怀元帅,在中国革命的历史长河中,无疑是一颗璀璨夺目的星辰。他作为杰出的革命家、军事家,其赫赫战功与坚定意志,早已深深铭刻于民族的记忆之中。然而,或许许多人并不太了解,这位铁骨铮铮的元帅,在烽火连天的岁月里,还留下了诸多饱含深情与壮志的诗作。 彭德怀元帅的诗作,创作背景极为特殊。它们大多诞生于戎马倥偬的艰难时刻,有的甚至是在弹雨纷飞的前线指挥所中一挥而就。在社会主义革命和建设时期,元帅也将自己对国家、对人民的关怀融入到诗句之中。元帅为人坚持真理、爱憎分明,喜怒哀乐皆坦率地表露于外。他将自己的全部生命毫无保留地融入革命事业,内心时常因激昂的情感而波澜壮阔,在这样的情境下,写诗便成了他抒发情怀、表达志向的重要方式。 从风格上来看,彭德怀元帅的诗歌别具一格。它们皆直抒胸臆,每一句都源自内心深处的真情实感,仿佛是情感的自然流淌,脱口便能成章。这些诗歌不受近体诗歌格律的严格束缚,反而更趋近于民间诗歌的质朴纯真,以及古体诗的雄浑大气,形成了一种粗犷、豪放的独特风格。这种风格,恰如元帅本人的性格,率真而豪迈,充满力量。 1935 年 10 月,毛泽东主席曾满怀感慨地创作了一首六言诗《致彭德怀同志》:“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军。” 这首诗,宛如一幅生动的画卷,将彭德怀元帅的英勇形象栩栩如生地展现在世人面前。它是对彭德怀元帅壮丽一生的精准概括,在字里行间,元帅那能够勇挑急难危重任、力挽狂澜于既倒的国之大器形象,跃然纸上,令人心生敬仰。接下来,让我们一同走进彭德怀元帅的诗歌世界,通过解读他的诗作,深入领略元帅的风采与情怀。 “求知心切去黄埔,夜梦依依我不然。马日事变教调大,革命必须有武装。秋收起义在农村,失败教训是盲动。惟有润之工农军,跃上井冈旗帜新。我欲以之为榜样,或依湖泊或山区。利用周磐办随校,谨慎争取两年时。” 这是 1928 年彭德怀元帅在湖南省南县答黄公略的一首白话诗,题目为《跃上井冈旗帜新》。元帅虽谦逊地将其称为 “顺口溜”,但实际上,这首诗堪称一部记录他早期革命生涯的珍贵史诗。 1928 年春天,曾经如火如荼的大革命遭遇了惨痛失败,南昌起义、广州起义也相继受挫,全国瞬间陷入一片白色恐怖的阴霾之中。与此同时,党内 “左” 倾盲动主义思潮悄然滋生,给革命事业带来了更为严峻的挑战。就在中国革命处于生死存亡的危急关头,毛泽东领导的秋收起义犹如一道曙光,照亮了黑暗的夜空。起义之后,毛泽东建立了中国第一支工农革命军,并成功开辟了中国第一块革命根据地 —— 井冈山根据地。“星星之火,可以燎原”,井冈山根据地的创建,让彭德怀元帅看到了中国革命胜利的希望之光。 彼时,彭德怀元帅虽在湘军周磐师担任团长,尚未加入中国共产党,但他凭借着敏锐的革命洞察力,利用周磐想要创办随军学校的契机,积极推荐在黄埔军校学习的共产党员黄公略出任副校长,旨在为革命事业培育一批优秀的军事人才。这首《跃上井冈旗帜新》便是在这样复杂而关键的历史背景下创作而成的。井冈山根据地的诞生,具有极其深远的历史意义。它不仅实现了中国革命战略的伟大转变,更是开辟了一条以农村包围城市、武装夺取政权的崭新道路。这一创举,宛如一座巍峨的灯塔,在茫茫黑夜中为各地的革命斗争指引着前进的方向。 彭德怀元帅曾经深刻地指出:“南昌起义、秋收起义失败了,都留存了一小部分力量,在井冈山会合,形成了当时的朱毛红军,成为红军的旗帜,不仅有号召作用,而且要在红军发展中成为统帅,使全军有头。 1928 年 2 月,时任湘军独立第五师第一团团长的彭德怀,与刚从黄埔军校毕业归来的黄公略,在湖南南县团部门前的柳荫堤上进行了一次意义非凡的交谈。在这次交谈中,两人志同道合,对革命的见解和追求高度一致,彼此之间的情谊愈发深厚。黄公略当场满怀激情地赠诗一首:“广暴失败旗帜在,树立红军苏维埃。旅泸武岳语弃市,乌云蔽日只暂时。欣谈时局喜春风,柳絮飞舞庆重逢。锦绣洞庭八百里,四江精粹在湖滨。” 彭德怀元帅在收到这首诗后,有感而发,回应道:“我不会作诗,送你几句顺口溜吧。” 随即,一首《跃上井冈旗帜新》应运而生。这两首诗词,生动地反映了井冈山革命根据地在当时革命斗争中不可替代的重要地位。在那个风雨如晦的年代,井冈山不仅是中国革命的一个稳固立足点,为革命力量提供了休养生息的土壤;它更是中国革命武装力量的集合点,汇聚了各方的革命精英;同时,井冈山还是中国革命胜利的发祥地,孕育着未来革命成功的希望种子。