大河报·豫视频记者梁奇慧

今天是8月1日,大河报创刊30周年,迎来而立。

三十载春秋,大河以担当为旗,以开拓为笔,锲而不舍地抵达一个又一个新闻现场,始终坚定地走在反映民声、追求真相、记录时代、自我变革的道路上,在激荡的时代中留下了大河的汹涌和脉动。

如果说大河记录了时代,那又是什么记录了大河?

值此而立之际,我们集纳了30年来多位记者的新闻摄影作品组成《三十而新——大河报创刊30周年经典影像展》,用一组从黑白到彩色的影像,给出答案。

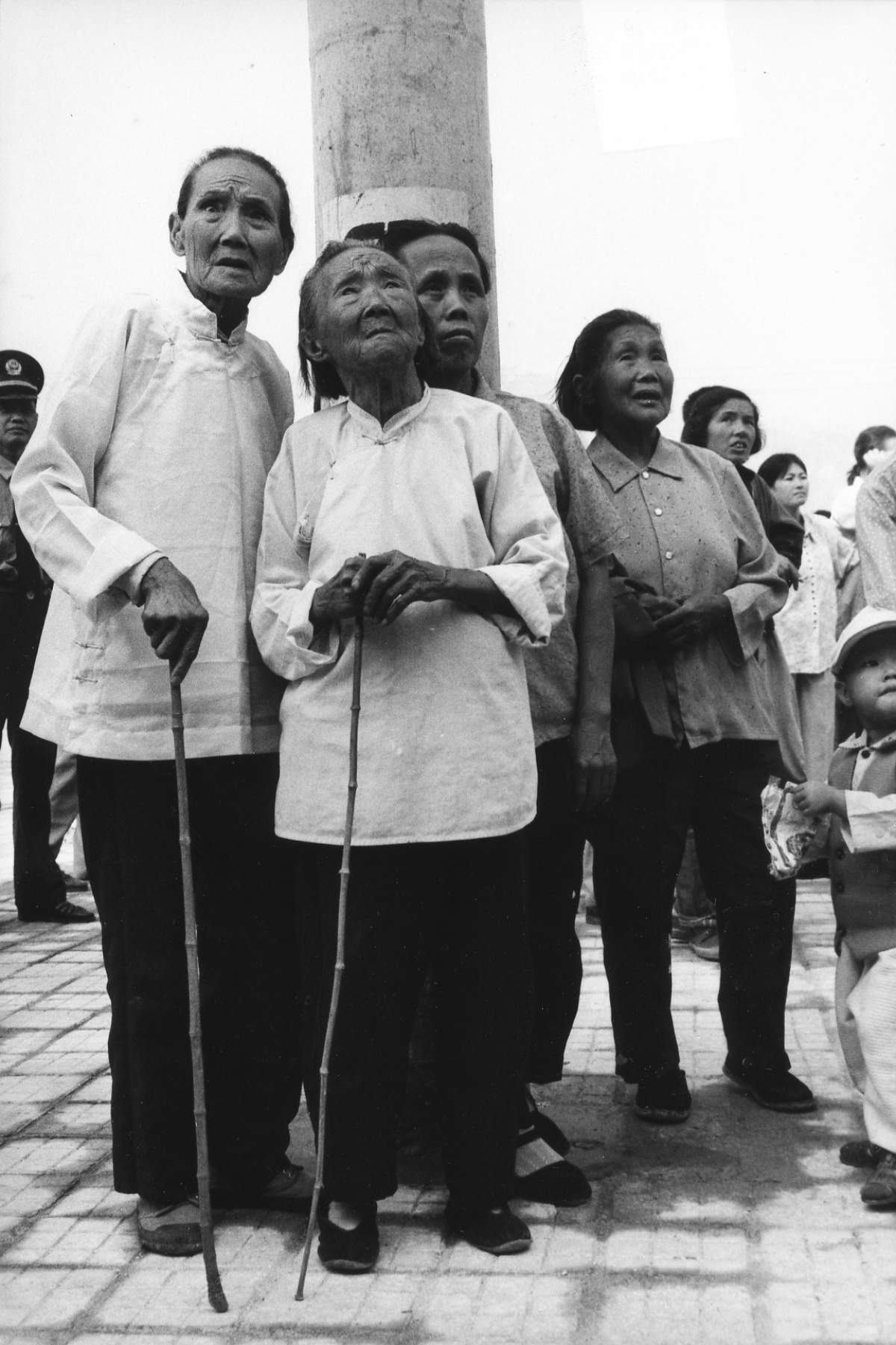

脚步转入报业大厦大院东侧,近百张新闻照片在绿荫和花丛中展出,它们记录着30年的时代变迁,也记录着大河报的浪潮起伏。更启示着我们,当站在新的起点上,大河继续翻涌,基业必定长青。

夏日虽然炎炎,但未能阻挡人们观展的热情,驻足,观看,从第一张到最后一张,他们细细品味照片、阅读文字、回顾往昔……

第1张到第100张:镜头里的民生底色

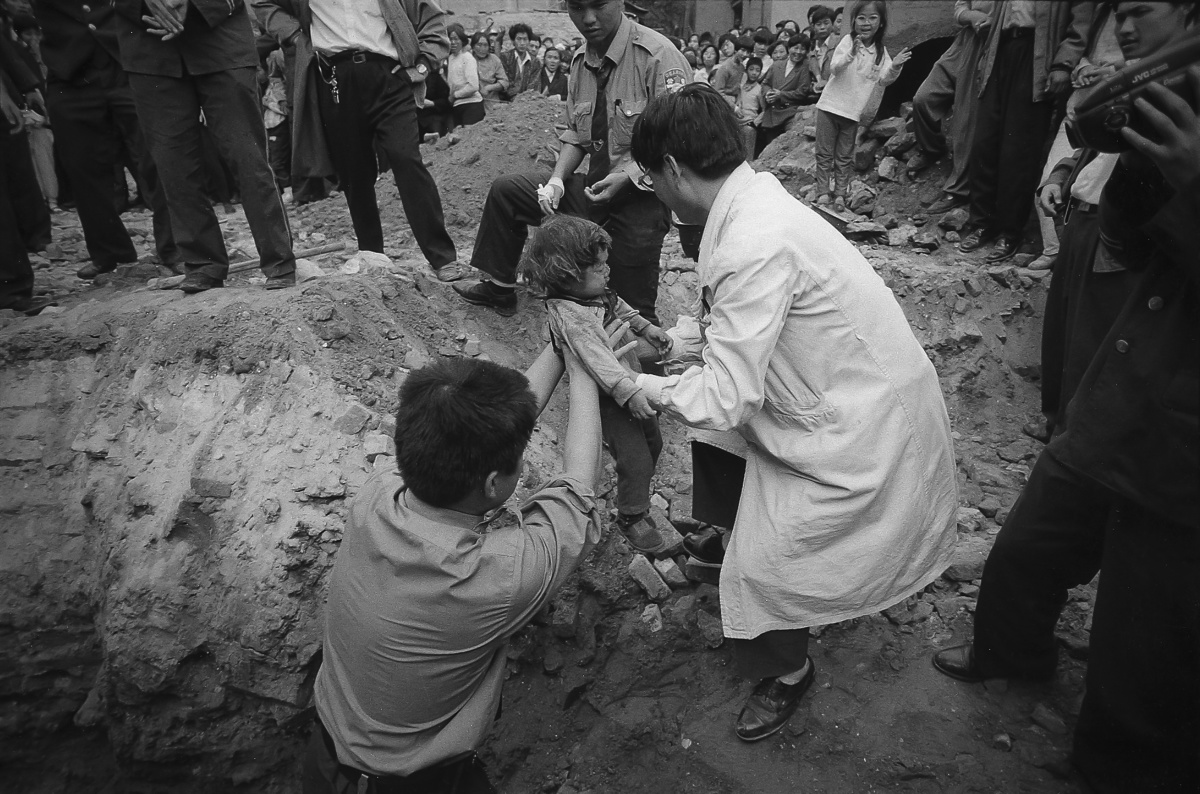

浑身尘土的女童脚下是深深的土坑,她刚从那里被救出来,警察在土坑上方托举着女孩递交给医生,医生弯腰相接,周围是面带笑容、欢欣鼓舞的群众。

1995年10月15日下午,一岁半女孩李恒突然跌入工地一个8米深的桩基洞中,郑州武警官兵、市政工人、医护人员等300多人开展立体式营救。历经三个小时,幼女成功脱险。第一时间赶去现场的大河报记者记录了全过程,“幼女坠洞事件”一时成为全城瞩目的新闻事件。

之后的近三十年里,大河报记者陈更生用镜头记录了李恒上学、毕业、结婚、生子的一幕幕。这组图片是新闻的,也是历史的;是个人的,也是社会的。

这正彰显着:从问世之日起,大河报就带着与民众与社会紧密联系的血脉关系。

胶片褪色后像素新生:影像里的时代跃迁

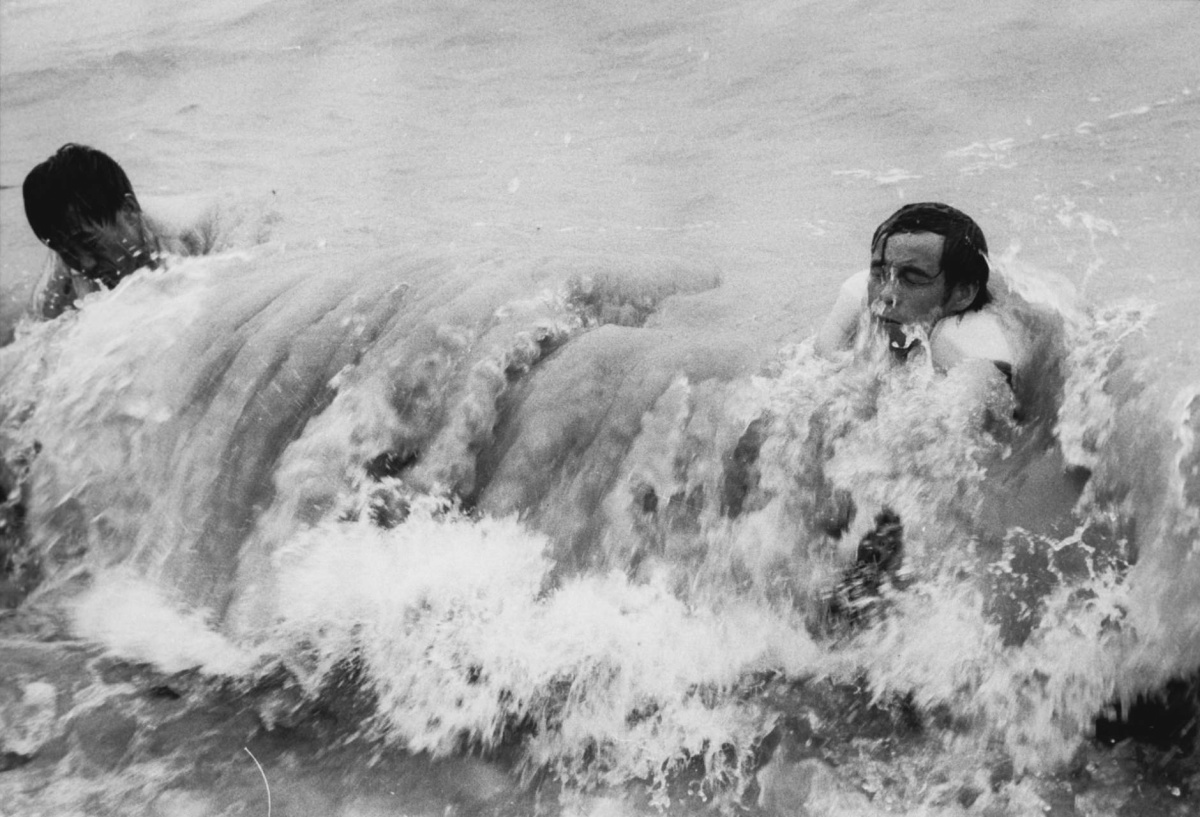

世纪之交,时代变迁。从胶卷到数码,从黑白到彩色,技术革新带来传播升级,不变的,仍是记录时代的真挚视角。

2000年5月,河南省地勘局区域地质调查队在雅鲁藏布江大峡谷开展了化探调查工作,大河报记者随队真实记录队员们在雅鲁藏布江大峡谷生活工作的每个细节。随队记者王建立在这里度过了整整6个月,这是大河报历时最长的一次采访,也是首次在采访中使用数码相机和卫星电话。

万物皆媒让一切连接:光影里的初心传承

跨入又一个新十年,传播介质飞速迭代,正式迎来“万物皆媒”的时代,人人都能成为记者,人人都被淹没在海量信息之中。但大河报始终未曾忘记自己关注社会、追求事实的使命,义不容辞地奔赴新闻一线。

“采缤纷天下事,入寻常百姓家”。从诞生之日起,大河报就立足民本,始终将新闻视线聚焦在普通人身上,沉淀着“为每一位普通奋斗者鼓与呼”的温暖初心和平民情怀。

2018年8月29日,普惠金融帮脱贫的金玲玲回乡创业养鸵鸟,在河南兰考饲养场初具规模。

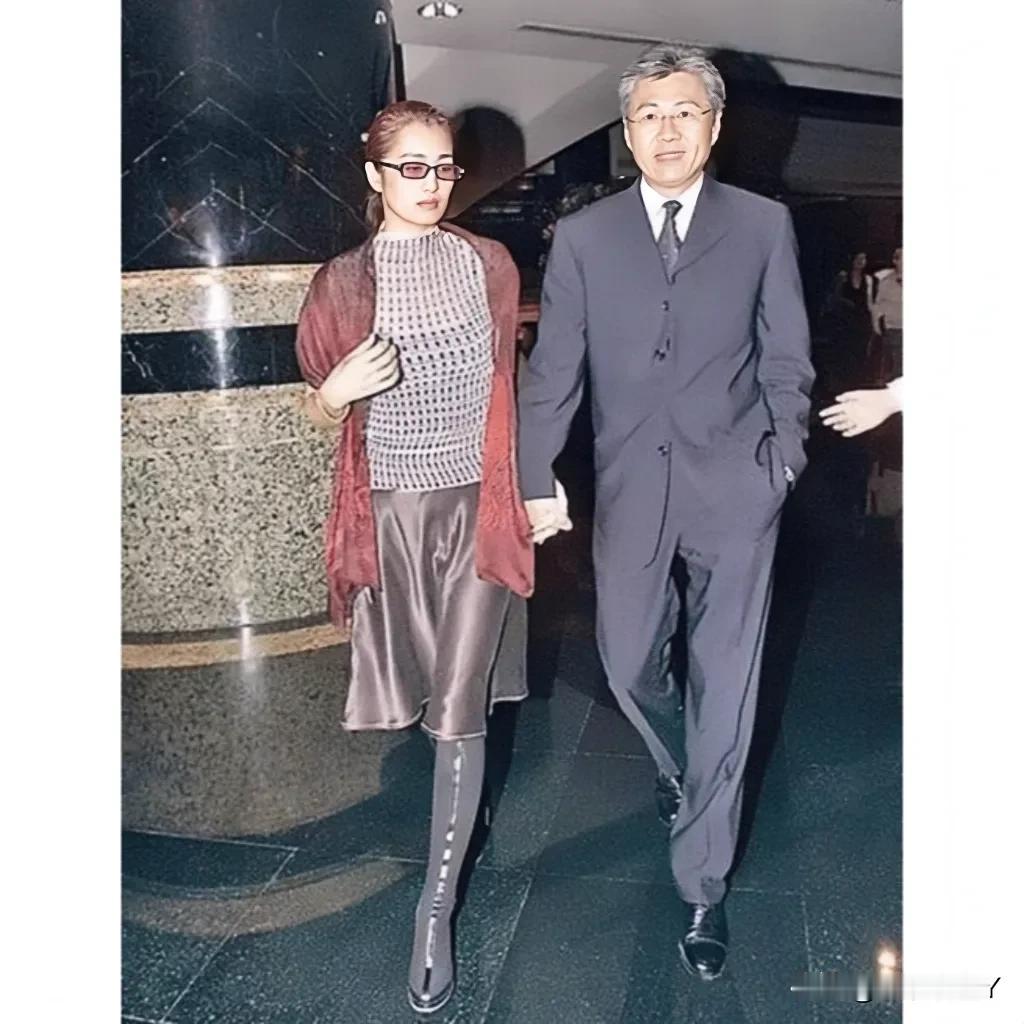

2024年11月27日,当和保党夫妇在千里之外的广州再次见到和聪聪时,他已经是三十岁的小伙子。1996年2月,不足三岁的和聪聪在郑州北二七路走失。28年间,大河报不间断地持续关注,给了当事家庭莫大的支持。

至此,影展片段告一段落。

一百张照片在夏日绿荫里静静陈列,黑白的颗粒感里藏着1995年的尘土,彩色的光影中跃动着2025年的温度。

它们是大河报三十年的“时光标本”——记录过桩基洞里的生命接力,见证过京九铁路旁的翘首以盼,定格过洪水中的托举、废墟上的坚韧,也珍藏着重逢时的热泪。

这些照片会慢慢变老,但照片里的故事永远年轻:那是大河人奔向现场的执着,是对普通人悲欢的共情,是与时代同频的坚守。

当三十而立的大河再次扬帆,这一百张照片便是最坚实的压舱石——提醒着为何出发,指引着如何前行。