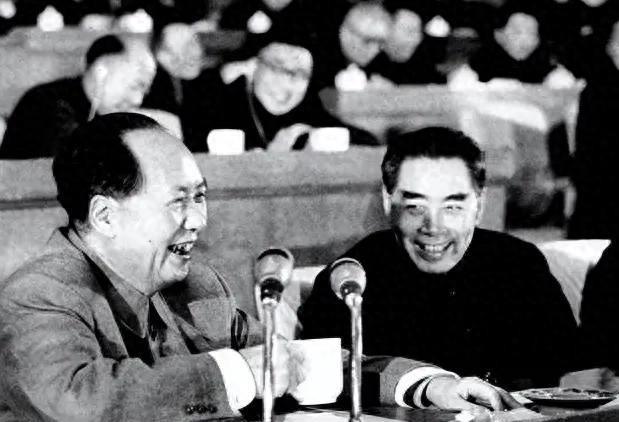

同为黄埔一期生,在1955全军大授衔上,为何徐向前和陈赓有差距? “1955年9月27日,北京怀仁堂里,我可得先祝你一步——元帅的肩章可真亮。”仪式结束后的茶歇间,陈赓半开玩笑地对徐向前说。徐向前抿了一口茶,笑而不语。几秒钟的沉默,把在场军官们心中的疑问放到最大:同是黄埔一期的风云人物,为何两人最终肩章不同? 视线先回到授衔现场。十位身披元帅大礼服的老人走上台阶,红地毯下闪动的军靴节奏一致。陈赓站在大将方阵,目光平静。严格意义上,他的资历丝毫不逊于台上的几位,但军衔评定,靠的不是风评,而是解放军列出的硬杠杠。 黄埔一期共489名学生,后来成为中将以上的仅二十多人。蒋先云、罗瑞卿、李之龙……都是响当当的名字。陈赓更被同学戏称“黄埔三杰”,轻功好、枪法准、脑子快。1925年东征陈炯明,蒋介石被围,陈赓提枪杀出一条路,顺手把校长背了回来。蒋介石日后拍桌大笑:“五个胡宗南抵不上一个陈赓!”当时的徐向前就默默站在人群角落,训练成绩不算顶尖,老师的点评只有一句“务实稳健”。 命运的分岔口在1927年。陈赓随南昌起义出发,左腿中弹,需要到上海换药;徐向前赶赴广州起义,兵败后辗转河南、湖北,终于在大别山站住脚。正是这段时间,陈赓被周恩来调进中央特科,搞潜伏、搞情报,每天换三次住处;徐向前则在鄂豫皖搞建政,拉队伍、修简易兵工厂,硬生生把一片山沟变成红四方面军的大本营。 再往后看就更清晰了。1932年冬,“黄安潢川大捷”结束,徐向前破译了敌军“穿插”战法,四方面军声势大涨。1933年春,他升任总指挥,兵力突破十万大关。与之对应,陈赓那年却在上海法租界的弄堂里和特务周旋,枪不离身,日子随时可能断在暗巷。论贡献,两条战线同样重要,但“根据地创建”“军团级指挥”这两个后来列入元帅资格的硬条件,只在徐向前履历上打满勾。 1934年,顾顺章叛变,高层判定上海已无立足之地,陈赓从秘密战线重回部队,接手红四方面军十三师318团。此刻,他总算有了野战部队番号,却错过了最核心的根据地创设阶段。半年后,他又在战斗中腹部中弹,转进上海疗伤,险些被捕。外人不知道,这一次伤势让他整整住院九个月。红军长征途中,陈赓缺席;徐向前却率四方面军翻雪山、过草地,川西北一线留下了他“硬骨头”的名声。 抗战爆发,两人重新并肩。徐向前赴晋南、陈赓在太行。不同的是,徐向前头顶“八路军129师副师长”的番号,直接管一个主力师;陈赓则负责游击纵队,打埋伏、炸桥梁,任务灵活却层级略低。到1945年胜利时,徐向前已是华北野战军三路总司令,陈赓刚升任太岳纵队司令。解放战争初期,陈赓靠晋中战役打出声势,活捉黄维;徐向前在西北与彭德怀并肩,一仗打碎胡宗南“西安—兰州防线”。战功谁也不敢说孰高孰低,但元帅资格章程由中央军委拟定,时间节点严格锁定在1937年前。 说到这里就能理解那张硬性清单:一,参与根据地缔造;二,1937年以前在红军担任军(含军团)主要领导;三,长期指挥大兵团作战。徐向前三条全中。陈赓第一条差了时间,第二条差了级别,因此虽然在晋中打得石破天惊,仍无缘“元帅”二字。 有人说,既然元帅名额并非固定,为何不能为陈赓破例?事实上,1955年授衔前,中央专门讨论过“是否增列元帅”问题。周恩来态度鲜明:标准既定,就不能临时修改,否则上下难服。陈赓本人倒爽快,“大将就大将吧,军装照样威风。”他更牵挂的是部队现代化。他向毛泽东建议:“请批给我一所军工院校,我要为以后打仗培养工程师。”毛主席同意,哈尔滨军事工程学院由此诞生,陈赓兼任院长,外号“陈校长”。如果说徐向前的贡献在战场正面,那陈赓的价值,更多体现在新中国的兵工蓝图里。 1955年授衔礼后的那个晚上,两人在北长街宿舍继续聊天。陈赓举杯:“我救过蒋介石,没能让他当皇帝;今天你当元帅,我当大将,算扯平。”徐向前笑得爽朗:“咱们当年追随的可不是官衔,是理想。”一句轻描淡写,道尽三十年风云跌宕。 回看全过程不难发现,差距诞生在长征前后那段关键窗口,而兑现则在1955年那张军衔表上。标准无情,却也让一个规模空前的军队有了秩序。徐向前与陈赓,一个沉稳寡言,一个幽默豁达,各自在属于自己的舞台留下烙印。肩章上的星数不同,信仰与情怀却从未拉开距离。

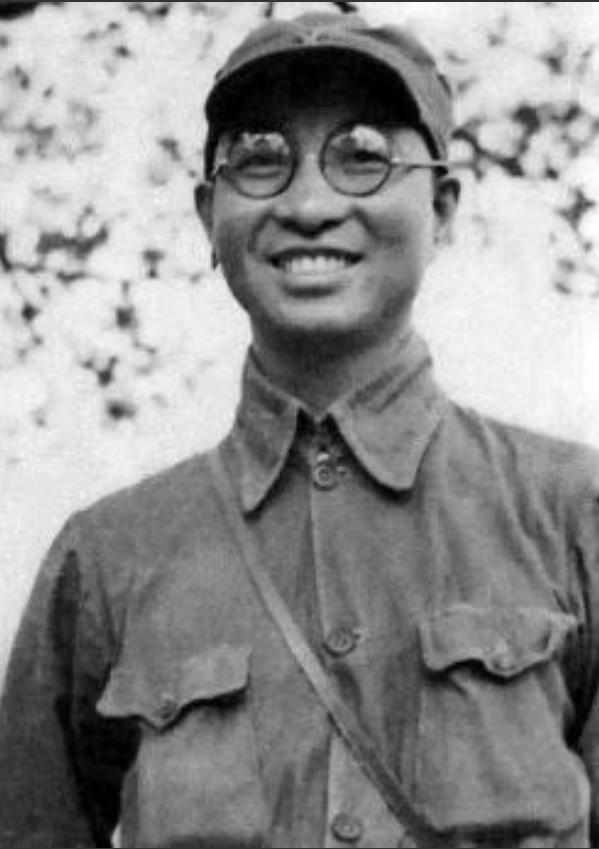

评论列表