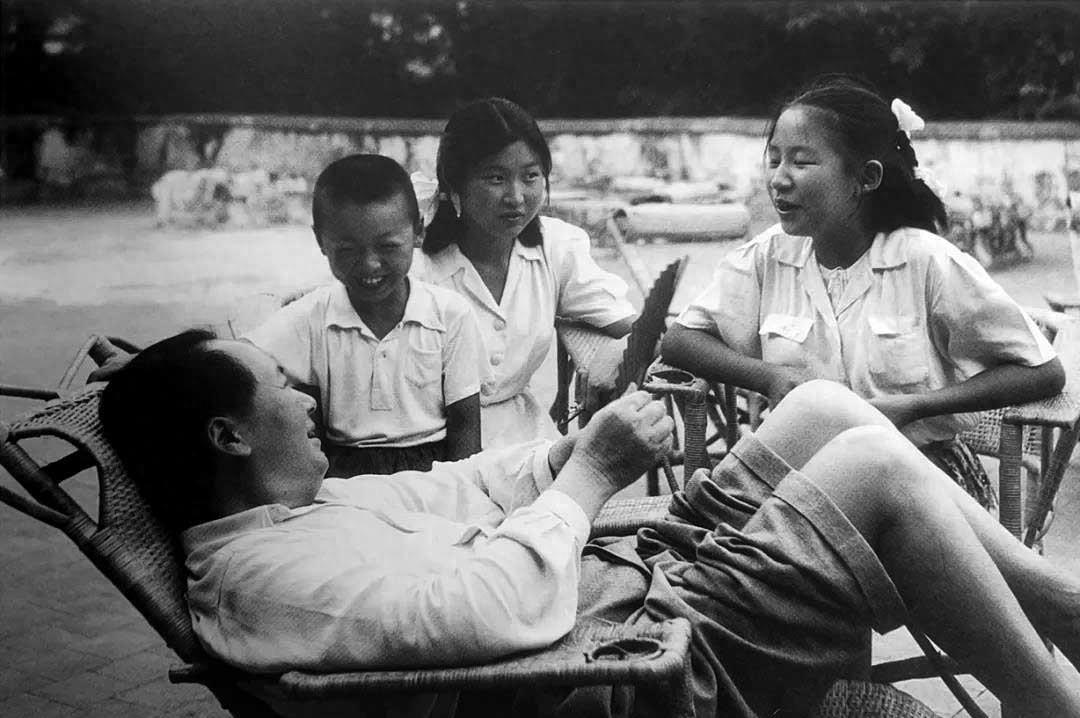

1976年9月9日,李敏,扑向伟大领袖毛主席这张一瞬间,看哭了无数国人。她一遍遍的呼喊着:爸爸,我是娇娇啊…… 毛主席在女儿李敏成长的整个过程中,一直扮演着一个遥远却沉重的角色,他并不常出现在她的身边,但每一个重大节点,都会留下他的身影。 李敏从小便出生在战乱年代,母亲贺子珍在苏联治病多年,年幼的她随母奔波,在苏联长大,那时的李敏对父亲的印象模糊而遥远,但从身边人不断提起的名字中,她渐渐意识到自己并非普通人家的孩子。 回到中国后,李敏终于有机会靠近父亲,那是她人生中最强烈的愿望之一,可父亲的身份注定了这一愿望难以真正实现。 毛主席每日被公文、会议、政务淹没,李敏作为子女,并不能随时接触,即便住在中南海,她也常常需要通过秘书或安排才能见到父亲一面,偶尔共进一顿饭已经是极大的幸福。 这种若即若离的关系反而让李敏对父亲产生了极强的依赖感,她在每一次接触中都努力记住父亲说的每一句话,每一个动作。 她在心里构建了一个父亲的世界,并试图用自己有限的时间去靠近那个世界,毛主席虽不常陪伴,但在生活中对李敏的关心并不缺席。 他会关心她的身体、读书、生活习惯,也会托人代为传达一些叮嘱,随着年龄增长,李敏逐渐参与工作,但她始终保留着一种与父亲紧密联结的渴望。 在父亲身体渐弱的几年,她频繁前往探望,虽然总是短暂,但她一有机会就陪伴左右,每一次离开时,她都会回头看一眼父亲的房门,仿佛担心那是最后一次。 1976年进入下半年,毛主席的病情日益加重,李敏几乎每天都在关注父亲的病情简报,当她在9月9日清晨被紧急通知赶往中南海时,她已隐隐预感到最坏的结果。 她什么都没带,只带了一颗压不住的心,冲进中南海的大门,她奔向父亲最后安置的房间,途中没有停留。 走廊上寂静一片,连脚步声都显得沉重,她冲进病房,看到父亲安详地躺在床上,已经没有了呼吸,她没有立刻扑上去,而是僵立数秒,仿佛在确认眼前是否真实。 随后,她扑倒在遗体前,跪在地上,双手扶着床沿,整个身体贴近那具早已冰凉的躯体,她哽咽着喊出那一句积压了多年的呼唤:“爸,我是娇娇啊……” 这句话不带一丝犹豫,像是从记忆最深处冲出,带着几十年未曾言明的情感,在场的所有工作人员都停下手中的动作,目光集中在李敏身上。 没有人说话,也没有人敢打扰这场告别,那一刻,所有人意识到毛主席不仅是国家的舵手,也是一个父亲,是一个女儿此生难以靠近却又魂牵梦绕的亲人。 李敏长跪不起,她的身子随着哭声微微颤抖,那一句“娇娇”不是撒娇的昵称,而是一个孩子用尽一生只为换来一次回应的呼唤。 工作人员把她搀扶起来时,她仍然紧握父亲的手,不愿松开,她不是在表达悲伤,而是在挽留最后的温度。 她明白,从今往后再没有机会用这个名字被叫起,再没有一个人能回应她的依赖与等待,毛主席对李敏的感情从未公开表达过太多,但在私人笔记中,他曾提及“对娇娇挂念”。 他安排她接受良好的教育,也曾为她工作安排尽力协调,在信件中反复叮咛身体与纪律,李敏知道父亲的爱不是用时间衡量的,而是通过这些细节传递。 李敏的悲恸唤起了现场每一个人的共鸣,他们不仅为国家失去一位伟人而沉痛,也为眼前这个终生等待父亲回应的女儿感到心碎,那场告别不是个人情感的释放,而是一个时代情感的凝固。 毛主席的遗体静静躺在那里,不再说话,不再发号施令,也不再操劳国事,他只是在静静地陪女儿度过这一场迟来的团聚。 在那之后,李敏很少再出现在公众视野中,她收起了所有有关父亲的物品,把记忆封存在心中,她不再主动讲述那段历史,也不再刻意重提那一幕。 但那一句“我是娇娇啊”,早已烙印在所有人心里,那个清晨,那个跪地告别的身影,成为无数人记忆中最不能忘却的一幕。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!

评论列表