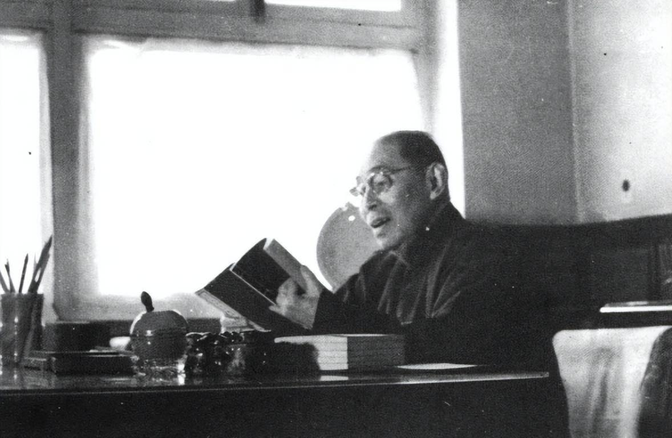

[中国赞]1980年,美国。一位女士正翻看来自国内的《光明日报》,不经意间,眼睛扫过一篇文章的署名,顿时,她心跳加速激动万分。那位作者,名叫“吴天一”,而她失散多年的哥哥,就叫吴天一! (信源:光明网——吴天一院士的“光明情缘”) 1981年底,吴天一见到了失散三十多年的父母。亲人相认,抱头痛哭,三十年的思念在泪水中倾泻。团聚的喜悦还没散去,一个现实的选择就摆在了面前。父母老泪纵横,劝他留下,把妻女也接来美国,一家人再也别分开。 与此同时,美国科罗拉多州立大学也送来了聘书,科研条件和生活待遇都优厚得让人无法拒绝。一边是血脉亲情,一边是事业坦途,换了谁都得掂量掂量。 可吴天一的回答却干脆得没留一丝余地:“我是中国人,我的事业在青藏高原。”这个决定,看似艰难,实则早已在他心里扎了根。而这根,要从几十年前的战火说起。 吴天一人生开局与众不同。1935年他生于新疆伊犁,有塔吉克族名字依斯玛义·赛里木江,后全家搬至南京,为方便有了汉名吴天一。 好日子没持续多久,国民党败退,父母和妹妹决定跟随,而他决定留下,理由也很简单,只是想要报效祖国。而分别是父母还劝他。说着以后可能就再也见不到了,没想到竟成现实。 而后新中国成立,他报名参军,并进入中国医科大学学习。在学校里,他简直是个“双料怪物”。他无论是学习还是身体都是顶尖的存在。谁也没想到,这副强健的体魄,竟成了他日后扎根高原最重要的本钱。 毕业后,他作为志愿军前往朝鲜平壤的医员,在战火中锤炼了医术和胆识。而后他被分配到了稳定的工作岗位,但他不喜欢,于是在国家的号召“支援大西北”时,21岁的吴天一主动请缨,奔赴高寒缺氧的青海。 起初,他仅在医院坐诊。直到有一天,一位病人改变了他的人生。那是个同样参加过抗美援朝的年轻战友,患怪病,黄色浓痰从口鼻不断涌出,人已脱相。吴天一和同事抢救两天两夜,仍未挽回他的生命。 临终前,战友攥着他的手不甘心地说:“在朝鲜,美国人的炮弹没要我命,怎么到这地方却得了怪病?”这句话如刀扎进吴天一的心,他当即立下誓言:一定要攻克高原病,跟它死磕到底! 为研究在中国医学界尚属空白的领域,吴天一开始漫长田野调查。他跑遍牧区,顶着风沙一家家走访。饿了啃冻羊肉,渴了讨酥油茶,为省时间常野外搭帐篷睡。他用双脚丈量高原,付出惨重代价:先后遇六次严重车祸,全身十四处骨折,最险时断掉的肋骨离心脏只差毫厘。 1980年,吴天一把多年研究心血写成《高原适应的强者》发表在《光明日报》。没想到,这篇文章被远在美国、已在联合国工作的妹妹吴若兰看到。妹妹靠着“吴天一”这个名字,经总领事馆帮助,找到了失散三十多年的哥哥,便有了开头那一幕。 吴天一拒绝美国挽留回到高原,更加心无旁骛。1985年,50岁的他再次挑战极限,带队攀登阿尼玛卿雪山开展人体高原适应性研究。 途中,他坐的吉普车翻下山崖,导致他多处骨折。重伤的他仅休养105天就重返岗位。最终,这项研究让他荣获国际高山医学界的“高原医学特殊贡献奖”。 不过,对他而言,最高荣誉非奖杯,而是生命的托付。2001 年,青藏铁路二期工程上马,最大难题是保障建设者生命安全。于是年过六旬的他再次出征。而这次他凭借这几十年的研究成果使得他所在的团队创造世界医学史奇迹:十四万建设大军无一人因高原病死亡。 我们这个时代,聚光灯下的“英雄”太多,失德翻车的“偶像”也不少。我们追捧那些银幕上扮演英雄的明星,却对吴天一这样真正用生命书写伟大的英雄知之甚少。 他把一辈子都给了雪域高原,他用一生,回答了年轻时的那个选择,也诠释了那句话:“青藏高原是我事业的根,也是我生命的根!”他的根,早已从南京的家,深深扎进了这片广袤的土地。 面对这样的灵魂,我们除了敬佩,或许更该问问自己:在这个选择多、诱惑也多的时代,我们每个人安身立命的“根”,又该扎在哪里?