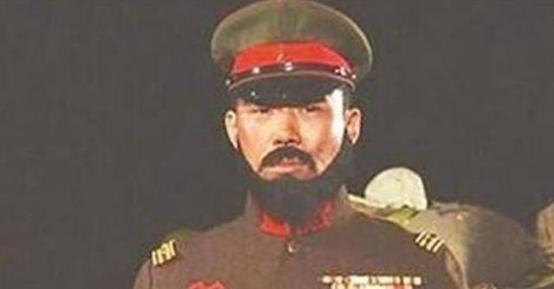

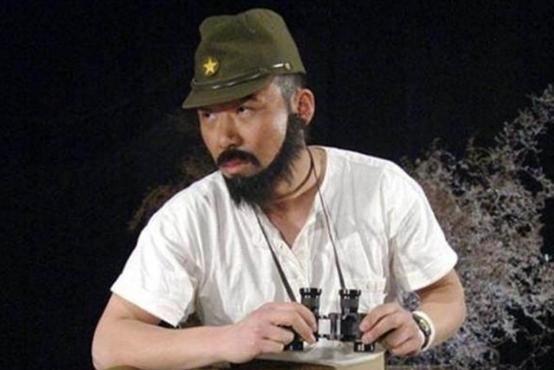

1938年,一名中国老兵发现在日本人营地中有一个闪闪发光的东西在不断移动,他想也没想就举枪朝着对方射去,却不知这临时起意的一枪,居然打死了一个名气颇大的日军高官。 一枚反光的钢盔,一个爱出风头的日军联队长,一名眼尖的中国老兵,一把缴获的三八大盖。1938年庐山前线的这个午后,命运以最戏剧化的方式将这些元素拼凑在一起。当阳光照射在那顶破旧钢盔上时,谁能想到这道刺眼的光芒会成为死神的召唤? 饭冢国五郎,1887年5月25日生于日本群马县,是农民饭冢理八的长子。这个普通农家出身的孩子,通过军校教育一步步爬到了联队长的位置。1910年5月28日毕业于陆军士官学校第22期步兵科,同年12月26日授予步兵少尉军衔。在日本军国主义思想熏陶下,他逐渐成为一个残暴嗜血的战争罪犯。 1938年4月,徐州会战爆发后,饭冢国五郎随同部队赴中国参战,此战中,他和他的部队出力不大,但是他却被日本记者拍了不少照片传回国内,刊登在各大新闻媒体上,成为了红极一时的”名人”。在日本国内,东京各大影院一个劲地播他的战场录影,被称之为”军神饭冢国五郎”。这种包装让饭冢国五郎在日本享有极高的知名度。 八月,饭冢国五郎率部从日本本土出发,进入我国参加武汉作战。可现实很快给了他当头一棒。1938年9月,在武汉会战期间,饭冢国五郎指挥他的联队,在庐山的东孤岭一线与中国军队展开激战。当面的中国军队是160师,该师是原19路军部队,粤军的老底子部队,战斗力很强。中国守军累计击退第101师团十五次进攻,中国军队的顽强抵抗,使饭冢联队陷入困境。 就在饭冢国五郎焦头烂额的时候,日本著名战地记者小悮行男一行到庐山前线采访饭冢。这对于急需挽回颜面的饭冢国五郎来说,简直是天降甘露。记者的到来让他看到了重塑”军神”形象的机会。 当时的饭冢国五郎早已没有了当初的神气,连日的苦战让他疲惫不堪,胡子拉碴,由于天气炎热还赤裸着上身。但记者小悮行男觉得这样的形象反而更有真实感,建议他做一些拍摄配合。 饭冢国五郎选择了秀峰寺西方的一块高地作为拍摄地点。这个位置视野开阔,背景不错,但有个致命问题——它正好在中国军队160师前沿哨所的视线范围内。不过当时的饭冢国五郎满脑子想的都是如何重新树立自己的威武形象,根本没考虑到安全问题。 为了拍摄效果,记者给饭冢国五郎戴上了一顶日军钢盔。这顶钢盔有个毛病——当时日军钢盔的涂漆有些问题,华中正是炎热季节,长期暴晒,偶尔又是一场大雨,使用久了,钢盔的绿漆剥落,露出钢底,在阳光下闪闪发光。 饭冢国五郎开始了他生命中最后的表演。他挥舞着武士刀,摆出各种”威武”的姿势,完全沉浸在镜头前的快感中。那天天气特别好,阳光明媚,钢盔在太阳照射下发出耀眼的光芒。 对面的中国哨所里,中国哨兵就发现远处有一个灯泡似的东西在那里又蹿又跳,定睛细看 哦,是个鬼子啊!看到这个嚣张的日军军官竟然在自己眼皮底下摆姿势拍照,战士们都气坏了。 看见是看见了,中国兵也没什么办法,距离太远,中国军队手里没炮,汉阳造又够不着。就在这时,正好赶上换哨,几个经验丰富的老兵来到了观察位置。这几个老兵和刚才的新兵不同,他们不仅枪法熟练,更重要的是手里拿着从日军手中缴获的三八大盖步枪,射程远,精度高。 其中一个老兵端起三八步枪,仔细瞄准远处那个反光的目标。据日本《朝日新闻》报道,昭和十三年(1938)九月三日中午一时二十五分,饭冢国五郎大佐在星子西南的战斗里中弹身亡。一声枪响,这位日本”军神”应声倒地,子弹正中要害,当场毙命。 在场的日本记者和士兵都吓傻了,急忙寻找掩护。讽刺的是,日本记者虽然虚惊一场,但没想到因祸得福,他拍摄到饭冢国五郎遗照,在日本国内大受追捧,记者也红极一时。 消息传回日本后,饭冢国五郎死后被日军追授为少将,同时日本的宣传机器开足马力,以他临死前拍的写真集作为素材,将他包装成新一代的”军神”。日军先在秀峰寺前临时用木头做了个长方形墓碑,后来在一块较大的岩石上刻字,制作了永久墓碑,立在秀峰的龙潭旁。 这次事件也给日军上了一课。钢盔反光问题一直困扰着日军,直到太平洋战争期间,他们才开始在钢盔上涂抹防反光材料。可以说,饭冢国五郎用自己的生命为日军提供了一个血的教训。 饭冢国五郎的死充分说明了一个道理:侵略者再怎么包装自己,本质上还是纸老虎。一个被吹捧成”军神”的家伙,就这样死在了一个中国老兵的枪下。这一枪不仅打死了一个战争罪犯,更是对日本军国主义宣传的有力反击。 这临时起意的一枪,让日本举国哀悼,却让中国人拍手称快。一顶反光的钢盔,一个爱出风头的”军神”,成就了抗战史上最具戏剧性的击毙事件。你觉得这种巧合是命运的安排,还是侵略者的必然下场?欢迎在评论区分享你的看法。