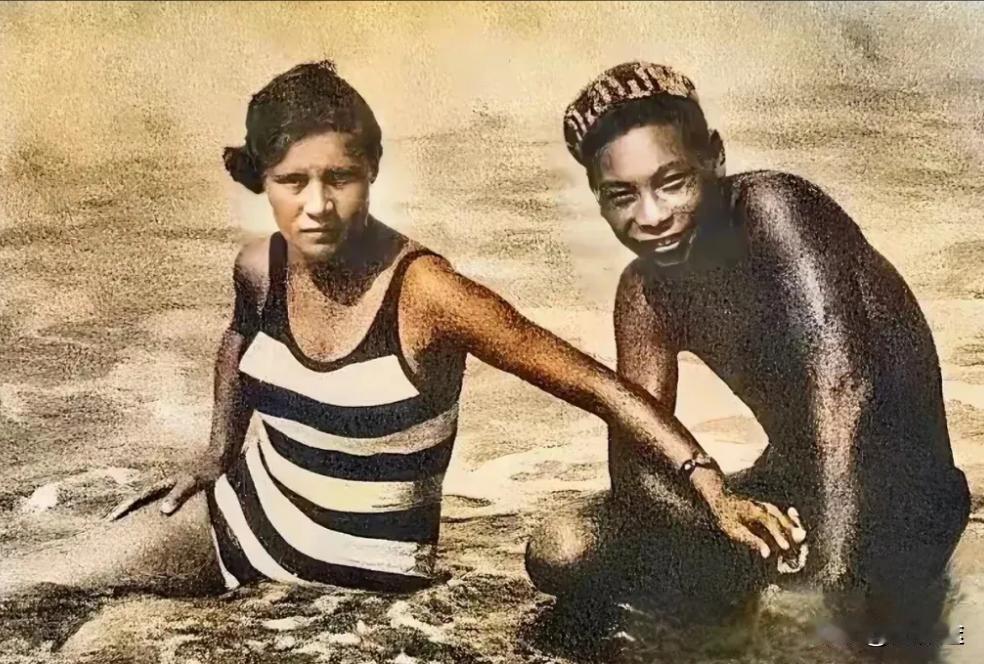

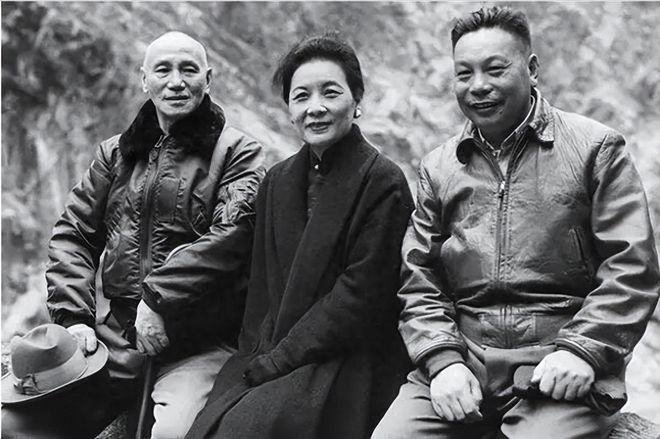

1935年,大公子跟蒋方良在苏联海滨游泳。这张照片把大公子拍得像个非洲黑人似的。拍完这张照片后一年多,大公子就携夫人回国了,开启了他的人生高光时刻。 说起来,蒋家这段历史里,其实最容易被忽略的,是蒋经国的夫人。 她的原名叫芬娜,全名一大串俄文,说起来拗口,翻译过来就是普通的“法伊娜·瓦赫列娃”。 1916年出生在白俄罗斯的一个小城,小的时候父母双亡,在孤儿院里长大。 长大后学了点机械,分配到乌拉尔重型机械厂上班,那个时候苏联正在搞五年计划,重工业是顶顶要紧的事儿,她就穿着一身油乎乎的工作服,在工地上挥汗如雨。 就是在那个厂里,她认识了一个中国小伙子。 小伙子个子不高,皮肤黝黑,说着一口俄语夹中文腔调的普通话,厂里都叫他“尼古拉”。 没人知道他还有另一个名字:蒋经国,是蒋介石的儿子。 有人说他们的相识是“英雄救美”,蒋经国在街头救了她;也有人说是她在小站救了病倒的他,给他喂水喂食。版本很多,但最后他们确实成了夫妻,没啥豪华婚礼,没啥亲戚来贺,就两个青年,拉着手在遥远的西伯利亚结了婚。 第二年,他们的第一个孩子出生,就是后来在台湾长大的蒋孝文。 那几年,两人过得其实挺苦,苏联对外国人从来就没多客气,蒋经国一度被撤职劳动改造,全靠芬娜那点工资养家。 日子熬得慢慢也习惯了,没想到1936年底,一件事打破了他们的平静——西安事变。 苏联对蒋介石的态度突然变了风,蒋经国获得允许回国,但前提是必须彻底和共产主义断绝关系。 蒋经国打算回国,这是政治命运的转折;但对芬娜来说,这决定更像是一场人生豪赌。 她得离开熟悉的语言、风俗、饮食、气候,去一个从没听说过的国家。 带着孩子、行李和对丈夫的信任,她几乎是头也不回地跟着上了火车。她没问未来,也没计较得失,就这么踏上了中国的土地。 一落地,就进了蒋家。 她的存在让蒋家人有点犯难,蒋介石是个骨子里讲究传统的人,对金发碧眼的儿媳妇不太放心。 他觉得“洋媳妇”不懂规矩、不识祖训、不知礼数。 第一次扫墓,全家磕头,她却只鞠了个躬,蒋介石当场脸拉下来,训了她一顿。 芬娜听不懂,只知道自己好像惹事了,眼泪忍不住掉下来。 但她没闹脾气,也没怄气离开,她从头学。请了中文老师,一年多说得一口标准普通话;吃不惯的腊肉、咸鱼、糯米饭,她逼自己硬咽下去,还学着做宁波泡菜;穿着打扮从洋裙换成旗袍,没过多久,连京剧《玉堂春》也能哼上两句。 她还临帖练书法,研究山水画。 蒋介石看着也慢慢改了观念,说她“贤良淑德”,亲自给她起了个名字,叫“方良”。 从芬娜变成蒋方良,是一个人彻底改头换面的开始。 到了江西赣南,蒋经国下去当官,她带着孩子独居,后来也搬去县里和丈夫同住。 日子里有一点甜,也有一些刺。 她开始听到一些传言,说丈夫和身边的女秘书走得近,还怀了孩子。 这事传得很响,但她一言不发。 蒋介石倒是急了,下令儿子断了这段感情,不许孩子留世。 他气的是伦理,也维护的是蒋方良的地位。有人说她不知道真相,也有人说她知道,但选择不揭穿。 她不吵不闹,也不退出舞台,只是站在那儿,把属于她的位子坐稳了。 到了台湾以后,她的生活愈发收敛。 没有政务安排,没有圈子往来,常年关在七海官邸里,偶尔出席活动,也是不说话,站在丈夫身边静静微笑。人家都称她“第一夫人”,她坚决不认,说这个称号属于宋美龄。 她不喜欢媒体,更不爱抛头露面。生活圈小得很,除了养鸡种花,就是自己做点腌菜寄给老友。 人来拜访,她泡茶聊天,但从不多言。 直到晚年,她的身体出了些问题。 常常坐着发呆,不爱说话,夜里总是睡不好,第二天有活动,头一天就开始焦虑。 医生说是轻微抑郁,她也不太愿意配合治疗。蒋经国看在眼里,有时候悄悄走进她房间,握着她的手坐一会儿,一句话不说,然后又悄悄走出去。 她也有怨,也有苦,但从没抱怨出来。 哪怕丈夫后期和另一位京剧名伶走得太近,甚至提出离婚,她也没有撕破脸。 还是蒋介石出面阻止,说得很重:“你要是真敢离了她,我就不认你这个儿子。”那一次,蒋经国没敢再提这事,事情就这么过去了。 蒋经国去世那年,她坐着轮椅去灵堂守灵,整整七天没说一句话。 外界都说她终于自由了,但她好像更沉默了。 没了丈夫,身边人也慢慢离开。 三个儿子一个接一个病逝,她从白发人送黑发人,到彻底沉进了空房子。 那几年,她没收入,全靠丈夫生前留下的一笔抚恤金维持日常。 想去美国看女儿,却因为机票都买不起被媒体讽刺“闹穷”。她气得哭了,说:“连记者都欺负我,我是真的没钱。” 后来亲友帮她筹了钱,让她终于踏上赴美的飞机。 美国她只待了一小段时间,就回来了。她说:“那不是我的家,我的家在中国。” 蒋方良一生从没在公众面前讲过话。 没有回忆录,没有采访记录,连一本属于她的书信都找不到。 但她活得清楚、干净,知道什么时候该站,什么时候该退,知道自己在蒋家的角色,也知道这角色意味着什么。