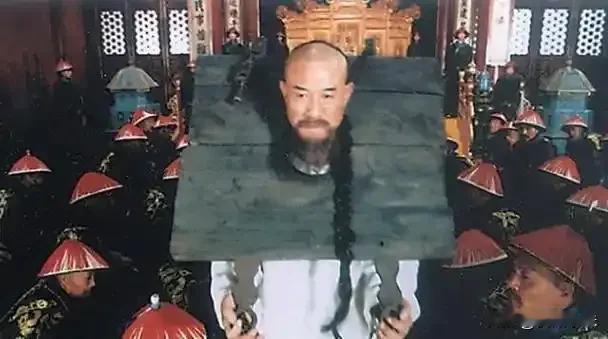

1726年,年羹尧死后一周,雍正处死汪景祺,将首级悬挂在菜市口,这一挂就是十年。 十年。一个人死后还能被“处置”十年,这不是恐怖故事,这是清朝真正发生过的事。那年是雍正四年,十月初三,天刚擦亮,菜市口法场人头攒动。汪景祺,52岁,斩首示众。他的头颅高高悬挂,不像普通死囚,晒一天、两天,风干了就算。这一挂,就是整整十年,直到乾隆登基才准许收尸。 一场“文字狱”的极致演绎。有人写文溜须拍马,结果人头落地,还不能入土为安。是他不识时务,还是这一代帝王心狠手辣?汪景祺的故事,要从头讲起。 说起来,汪景祺这辈子,其实挺拧巴的。 他是浙江钱塘人,出身书香门第,老爹做过户部侍郎,按说也算官宦子弟。可他科举之路走得磕磕绊绊,考到四十多岁才中了个举人,离官场核心还差着十万八千里。眼瞅着同龄人要么封侯拜相,要么归隐山林,他心里那点不甘,像野草似的疯长。 后来他听说年羹尧风头正劲——平定青海叛乱,手握重兵,连雍正都得客气三分。汪景祺动了心思,托关系走门路,硬是跑到西安,成了年羹尧幕府里的一个幕僚。 这人写文章是把好手,溜须拍马的功夫更是练得炉火纯青。 他给年羹尧写了本《读书堂西征随笔》,里面把年羹尧夸上了天。一会儿说“年大将军是宇宙之第一伟人”,一会儿又说“历代名将跟您比,都像泥巴捏的”。连年羹尧打了胜仗,他都能扯到“这哪是打仗,是老天爷借您的手安天下”。 年羹尧看了,美得飘到云端,把这本书当成宝贝,摆在案头常翻。 汪景祺那会儿肯定没料到,这拍马屁的文字,会成催命符。 雍正三年,年羹尧倒了。 不是慢慢倒的,是急转直下。前一年还被雍正称为“恩人”,转过年来就被罗列了九十二款大罪,从“大逆”到“狂悖”,条条够得上凌迟。最后雍正“开恩”,让他自缢了事。 年羹尧一死,他府里的东西全成了罪证。 抄家的兵丁翻出那本《读书堂西征随笔》,送到了雍正案头。雍正翻开一看,脸都气绿了。 书里有句“皇帝挥毫不值钱”,虽说写的是康熙南巡时的事,可在雍正眼里,这就是大不敬。更让他炸毛的是,汪景祺居然在书里骂康熙年间的官员“尸位素餐”,还暗讽雍正刚登基时的朝政“有亏德政”。 这些话,平时谁敢说? 雍正拿着书,气得手发抖,在扉页上批了一行字:“悖谬狂乱,至于此极!惜见此之晚,留以待他日,弗使此种得漏网也。”意思是,这小子混账到极点,可惜发现晚了,必须弄死,不能让他跑了。 你看,雍正恨的哪是汪景祺这个人?是他笔下那些敢触碰皇权的文字。 在雍正眼里,年羹尧是威胁他权力的“狼”,汪景祺就是给“狼”摇旗呐喊的“狗”。杀年羹尧,是削除兵权;杀汪景祺,是堵住天下人的嘴——看谁还敢乱说话,看谁还敢依附权臣。 汪景祺被抓时,估计还晕乎乎的。 他可能以为,自己就是个拍马屁的小角色,年羹尧倒了,顶多被革职流放。直到刑部的人拿着那本书,一条一条念他的“罪状”,他才明白,自己这是把命作没了。 斩首那天,菜市口围了里三层外三层。 老百姓踮着脚看,有人指指点点说“这人是年羹尧的狗腿子”,有人叹“写文章也能掉脑袋”。汪景祺的头被砍下来,用木杆挑着,挂在菜市口的牌楼顶上。 那十年里,这颗头颅成了京城的一道“风景”。 春天刮风沙,糊得满脸土;夏天被苍蝇蚊子围着转;秋天落叶飘在上面,像盖了层破布;冬天冻得硬邦邦,像块黑炭。路过的官员不敢多看,老百姓绕着走,连乞丐都躲得远远的。 谁都知道,这不是在示众,是在警告。 警告天下读书人,笔杆子不能乱挥;警告所有臣子,别跟错人,更别乱说话。雍正要的,是绝对的服从,是连心里那点不满都不敢有的顺从。 乾隆登基后,下旨把汪景祺的首级取下来,让家人收葬。 十年了,骨头渣子都快被风吹散了。他的家人早就死的死,逃的逃,最后还是地方官找了个草席,把那点残骸裹了,埋在乱葬岗上。 有人说汪景祺活该,谁让他拍错了马屁,还敢妄议朝政。 可细想想,他不过是个想往上爬的小人物,错把年羹尧当成靠山,错用文字当成敲门砖。真正可怕的,是那个容不下一句“错话”的时代。 文字狱这东西,像把无形的刀。 它不砍在身上,却砍在心上。让读书人不敢写真话,让老百姓不敢说实情,最后整个社会都变得小心翼翼,连喘气都得掂量掂量。汪景祺的头挂在那儿十年,挂的不是一个人的命,是一个时代的恐惧。 信息来源:《清史稿·年羹尧传》《清代文字狱档案》