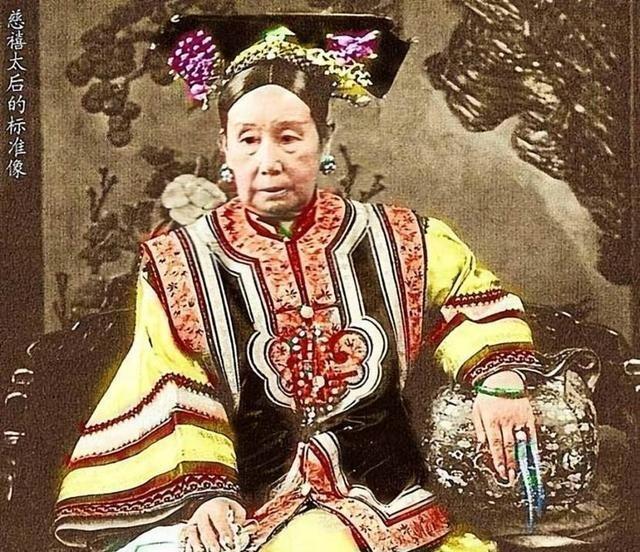

李莲英有个妹妹长得十分漂亮,当时刚刚十五六岁,还没有嫁人。李莲英数次在慈禧太后夸赞自己的妹妹,于是慈禧太后就把她召入宫中,留在自己身边。 那天李莲英亲自带着妹妹往储秀宫去,小丫头穿着身水绿色的旗装,领口绣着几枝含苞的玉兰,走一步捏一下衣角,鞋尖在青砖地上蹭出细碎的声响。快到门口时,李莲英停下脚步,替她理了理鬓边的绒花:“见了老佛爷,别慌,问啥答啥,眼神别乱瞟。”小丫头点点头,声音细得像蚊子哼:“哥,我记着了。” 李莲英,那会儿已是慈禧身边最得势的太监,伺候太后二十多年,从梳头房的小太监爬到总管太监的位置,宫里宫外没人敢小瞧。他最懂慈禧的心思,说话办事滴水不漏,连光绪帝都得让他三分。 他这个妹妹,史书上没留下名字,咱们姑且叫她李姑娘。十五六岁的年纪,正是含苞待放的时候,生得眉清目秀,皮肤白净,一笑俩酒窝,在胡同里走一圈,能让半条街的小子看直眼。 慈禧太后更不用多说,晚清的实际掌舵人,坐在龙椅背后垂帘听政,脾气时好时坏,高兴了能赏人一整套翡翠,不高兴了一句话就能让人掉脑袋。身边虽不缺宫女太监,却总觉得少个贴心的“自己人”。 储秀宫的门槛高,李姑娘迈脚时打了个趔趄,李莲英在后面悄悄扶了她一把。 殿里暖烘烘的,烧着上好的银丝炭,闻着有股淡淡的香。慈禧斜倚在铺着貂皮的软榻上,手里把玩着颗鸽血红的珠子,抬眼瞧见进来的小丫头,嘴角挑了下:“这就是你说的妹妹?” 李莲英赶紧躬身回话:“回老佛爷,正是小女。” 李姑娘吓得头埋得更低,膝盖一软就跪下了,声音抖得像秋风里的叶子:“民女……民女给老佛爷请安。” 慈禧没让她起来,反倒慢悠悠地问:“多大了?家里还有啥人?” 李姑娘掐着衣角,把哥哥教的话颠三倒四说了一遍,说到“还没嫁人”时,脸腾地红了,耳根子都烧得滚烫。 慈禧瞅着她这副模样,突然笑了:“倒是个老实孩子,比宫里那些油滑的强。”又对李莲英说,“留下吧,跟在我身边学学规矩,做些针线活也好。” 李姑娘就这么在储秀宫住下了。 头几个月,她活得战战兢兢。 给慈禧研墨,手一抖把墨汁溅到宣纸上,吓得差点晕过去,还是慈禧摆摆手:“无妨,重换一张就是。” 跟着宫女学做点心,把糖当成盐撒进去,慈禧尝了一口,眉头都没皱:“倒有股怪味,也算别致。” 李莲英私下里总嘱咐她:“少说话,多做事,老佛爷的心思别瞎猜。” 可宫廷这地方,哪是“少说话”就能躲过去的? 有回慈禧让她给光绪帝送点心,光绪正被软禁在瀛台,见了她就问:“外面的老百姓,日子还苦吗?” 李姑娘哪敢搭话,放下点心就跑,回来被慈禧问起,她只说“皇上没说啥”,可夜里总梦见光绪那双布满红血丝的眼睛。 还有回,隆裕皇后找慈禧议事,瞧见李姑娘在旁边伺候,酸溜溜地说:“李总管的妹妹,就是比旁人金贵。” 这话戳在慈禧心坎上,她斜了隆裕一眼:“我身边的人,自然金贵。”可转头就对李姑娘说,“往后少在皇后跟前晃。” 李姑娘渐渐明白,这宫里的笑脸背后都藏着刀子,一句无心的话就能被翻出八层意思。她开始学着藏起自己的性子,见人三分笑,走路轻得像猫,连喘气都得憋着。 半年后,她给家里捎信,说想回去。 李莲英拿着信,在慈禧面前叹了口气:“这丫头没福气,总念叨着家里的粗茶淡饭。” 慈禧瞅着窗外的落叶,沉默了半晌:“也是,这宫墙圈不住野性子。让她走吧,赏些金银,够她嫁个好人家了。” 离开那天,李姑娘还是穿着刚入宫时那件水绿色旗装,只是领口的玉兰花被浆洗得有些发白。 走出宫门的那一刻,她回头望了一眼,储秀宫的琉璃瓦在太阳底下闪着光,像一座金碧辉煌的牢笼。 后来听说,她回了老家,嫁了个做绸缎生意的老实人,生了三个孩子,再也没踏进宫门半步。街坊邻居说,她夜里总做噩梦,梦见有人喊“老佛爷驾到”,吓得直哆嗦。 有人说李莲英把妹妹送进宫,是想安插个眼线,巩固自己的地位。 可从李姑娘的结局看,或许没那么复杂。那个年代,一个普通人家的姑娘,能被太后看上,是多少人求不来的福分。李莲英或许真的想让妹妹过上好日子,只是他忘了,宫墙里的好日子,从来都带着枷锁。 慈禧留着李姑娘,也未必是多喜欢她,不过是给自己找个解闷的玩意儿,就像养只听话的鸟儿,新鲜劲过了,也就放了。 这世上最狠的,从来不是明晃晃的刀子,是那些看似光鲜的牢笼。李姑娘算幸运的,能从笼子里走出来,更多的人,一辈子都困在里面,连名字都没留下。 信息来源:《晚清宫廷生活见闻》(信修明著)、《李莲英外传》(蔡世英编)