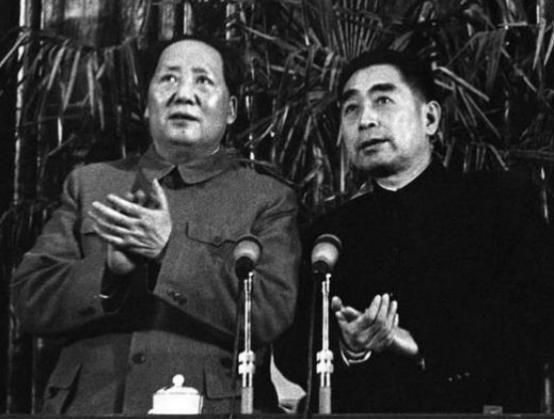

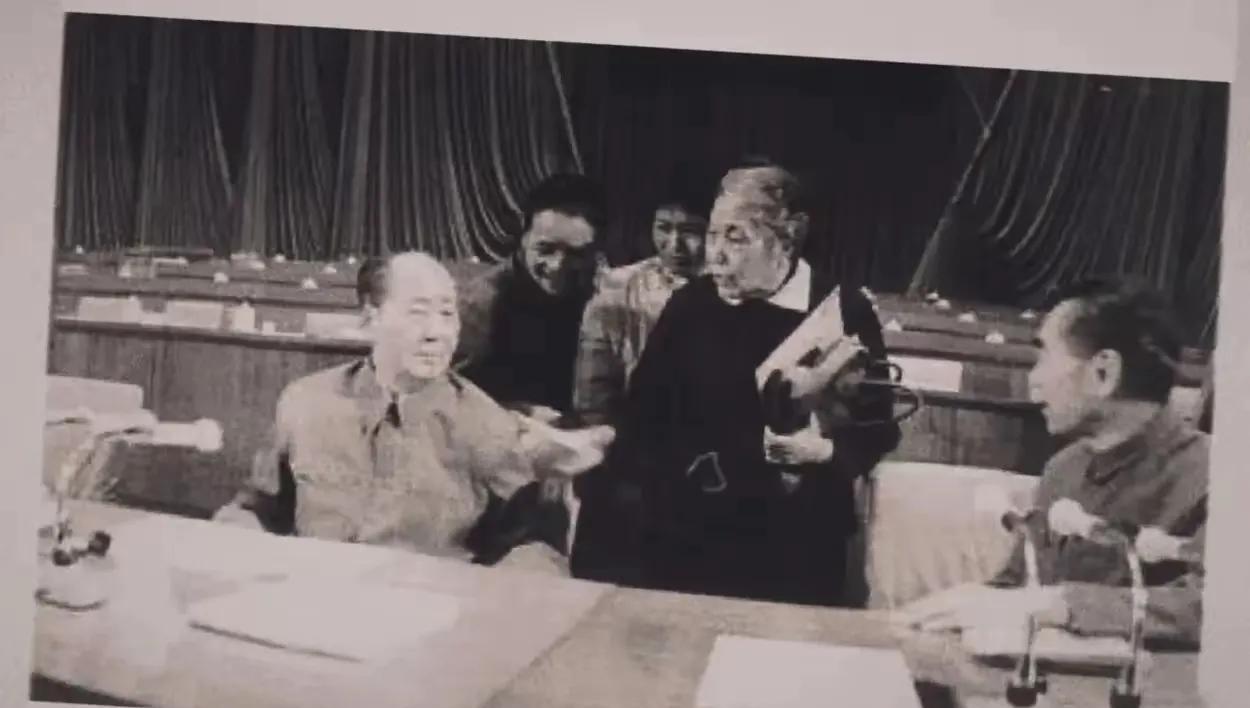

1974年得知周恩来病重时,毛主席:问问总理现在的情况,怎么样了 “1974年2月,北京凌晨一点半,赶紧接线,主席要了解总理的病情。”值班员刘景堂压低嗓音催促301医院,这一句夹杂着焦急与无奈的请求,很快被深夜的电话线带向病房。电话那端,医护人员的回答依旧简短:“出血尚未控制,仍需输血。”听筒放下,刘景堂擦了把汗,心里默念:总理可千万挺住。 同一刻,菊香书屋里灯未熄。毛主席靠在枕头上,眼睛已经很难聚焦,却依旧执拐撑身:“他们怎么说?”刘景堂只得据实汇报。毛主席沉默片刻,低声重复:“问问总理现在的情况,怎么样了。”语气很平,却叫屋子里所有人都觉得胸口发紧。熟悉的人都明白,这是他表达关切时最直接的方式。 十几年前的欢笑仿佛还在耳边。1952年初冬,第一批重工业恢复数据送到中南海。周恩来翻到钢产量那一页,兴奋得几乎拍桌:“这个数字够不够给主席一个惊喜?”毛主席随手掐烟,瞄了一眼:“不错,咱们总算有了家底。”两个人相视而笑。那笑容背后,是三年摸索、无数调研和一次次深夜争论才换来的底气。彼时,没有人会想到多年后其中一位将躺在病床上以输血维系生命,另一位则靠放大镜辨认文件。 时间再往前推。1935年遵义会议前夜,周恩来悄悄把几页手稿塞到毛主席手里:“这是会上的发言提纲,你看看。”毛主席点点头,心里明白,这不仅是信任,更是一次有分量的支持。遵义会议最终确立了新的领导格局,外界每天都在猜测幕后博弈,知情者却清楚:若无周恩来的主动让位与坚决表态,会议未必成行。多年以后,毛主席回忆那段往事曾说:“最难的时候,是恩来帮我顶住了。” 1949年初春,西柏坡窑洞里寒气逼人。毛主席在分析北平和南京局势,突然停笔:“新政府里,周恩来当总理,这事我先说出来,大伙儿没意见吧?”众人齐声称是。毛主席把铅笔往桌上一戳:“他干内务最合适。”这句看似轻描淡写的决定,实际上继承了两人在长征、抗战甚至重庆谈判时建立的默契:军事我来定盘,行政交给你去磨合。分工明确,配合默契,新中国由此运转开来。 1957年三门峡工地上尘土飞扬,周恩来走到堤坝边缘,示意总工程师戴上安全帽:“主席不同意咱们个人冒进,可水利大项目必须盯紧。”说完他把详细方案装进公文包,随即飞回北京。当天深夜,他把数据交到菊香书屋。毛主席看完图纸,用毛笔圈了两处:“有理,缓建不等于不建,这样办。”这一次,又是争论后的共识。但谁能想到,为这一纸批示,周恩来熬了整整三天三夜,旧疾复发。 进入70年代,两人都已是疾病缠身。毛主席关节痛得无法下床,文件必须用放大镜看;周恩来的肿瘤已影响胃肠,出血成了常态。来中南海汇报工作的干部常见这样一幕:主席房间里,厚厚一摞文件等待批示;旁边桌上,记录员正翻阅总理当天的工作日程,一行鲜红的批注——“需休息”——却总是被下一条“外事接见”覆盖。 1974年早春的那通电话不过数分钟,却把两位老人半生的交集拉到眼前。回想1925年广州农讲所,毛主席解释农民问题时眉飞色舞,周恩来坐在台下频频点头;再想1927年上海工人第三次武装起义,周恩来站在台上调度三万工人,毛主席远在湖南组织农军,彼此却清楚地听见对方的脚步声。几十年风云变幻,多少同志先后离去,最后撑在舞台中央并肩的仍是他们两个。 有人问,毛主席为何如此信赖周恩来?理由说起来一点也不神秘。一,业务能力强。周恩来对数据的敏感与对程序的严谨,放在任何时代都是少见的行政天赋。二,政治方向一致。重大关口,他从未摇摆。三,人脉广,遇事能摆平。外界调侃“周恩来总理是共和国的消防队长”,其实也道出了毛主席的用人之道——好用、耐用、可信。 当然,两人并非从不争执。1956年关于“是否加速建设12年工业计划”,两人曾拍桌子互不相让。深夜散会后,工作人员看见周恩来的茶杯还在冒热气,毛主席房间烟雾缭绕,谁也没退半步。第二天凌晨,两人又坐在一起,用最平静的语气找妥协点。这种“先针锋相对,后心平气和”的模式,数十年来反复上演,外人看着累,他们自己却驾轻就熟。 1974年下半年,中央开始筹备四届人大。有同志提出,总理病重,是否另设常务副总理以分担工作?毛主席挥手打断:“总理还是我们的总理,这话不用再提。”那一刻,屋里没有人再开口。因为大家清楚,主席不单在维护周恩来的职位,更是在守护几十年合作的制度安排。没有周恩来坐镇,很多细琐事务无人能够如此妥帖地抚平。 1976年元旦清晨,周恩来听到毛主席新作的两首词,嘴角微微上扬,随即长叹:“字写得比以前小了。”邓颖超握着他的手,没有说话。两人都明白,写词的人用尽了力气。此时距离那通催问病情的电话不足两年,却仿佛跨过了半个世纪。病房外的保健医生日夜轮值,只求意外不要来得太快。 1月8日清晨,监护仪出现长时间平线。医生宣布:9时57分,总理逝世。噩耗传到中南海,毛主席久久无言,只抬手摸了摸额头,低声说了一句:“痛失肱骨。”