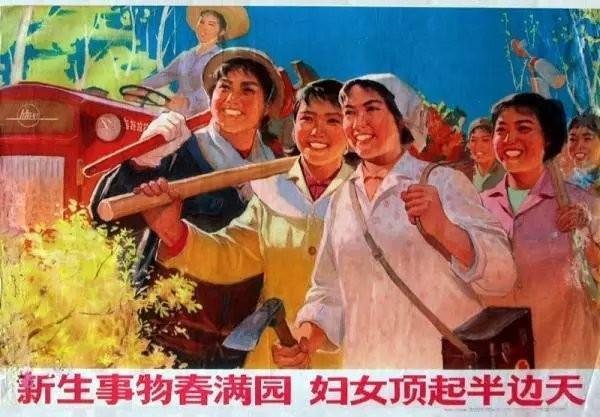

1953年毛泽东专列上接见张玉美,临别前拿出三样东西:这礼物咋样 “1953年2月10日晚上八点多,主席请您过去。”京广线疾驰的车厢里,罗瑞卿推开门,对刚被匆匆送上车的张玉美这样说道。车轮声敲在铁轨上,像鼓点,也像提醒——接下来的半小时,将是一位县级女干部最难忘的经历。 先从这趟列车说起。那几年毛泽东调研频繁,专列被他当作办公室,更像流动的宿舍。木制桌面磨得发亮,暖气常年忽冷忽热,车窗缝里透风。外人以为领袖出行排场大,其实不过几张铺位、几盏昏黄灯。熟悉的工作人员爱拿一句话打趣:“主席在车上花钱的地方,只有添茶水。”他们并不夸张。连夏季制冷失灵,毛泽东也只是把外套一脱,继续伏案看文件,从不吩咐“赶紧修”。 张玉美踏进接待室时,握着的记录本几乎能听见纸张抖动的声音。她才三十出头,邢台县委第二书记兼县长,正月初二被点名汇报互助组情况,不紧张才怪。毛泽东却没让她立刻“过堂”,而是递上半杯温水:“跑了一路,先喝点。”一句寻常关怀,空气顿时松动。 谈话从“你们县有多少口人”开始。张玉美脱口而出“二十五万”。毛泽东笑:“好啊,心里装着全县百姓。”随后话锋一转:互助组现状?妇女上田率?托儿互助组效果?他问得细,常常是数字背后再追一句“为什么”。张玉美早做了功课,边答边翻笔记。毛泽东不时侧头看她的字,“写得不错,再练练就赶上中学生。”一句玩笑,替她卸了不少压力。 午饭在隔壁狭窄餐车解决。四菜一汤,家常得很——萝卜烧牛肉、清蒸鲫鱼、雪里蕻炒豆腐和一盘湖南辣椒,主食花卷。毛泽东亲自给张玉美斟了一盅绍兴黄酒:“不能喝?沾沾边行。”张玉美端起碗,却被主席夹来的辣椒呛得咳嗽,气氛倒更随意了。 再回会议室已是一点多,京广线上早春的阳光透过窗,像晃动的金色碎片。毛泽东把话题拧向妇女解放:“只在政治口号上提男女平等不够,不参加生产就只是空话。”他说这句时语速放慢,显然是想让对方记住。张玉美补充本县托儿互助组统计:1881名母亲因此上了田。毛泽东点头,随手在便条纸上写“托儿互助”四个大字,递过去让她看,字锋凌厉。 天色渐暗,列车进郑州东郊。该告别了。毛泽东把桌上烟盒、青花瓷茶叶罐和一支英雄100钢笔推到张玉美面前:“带回去用用,看看合不合心意。”张玉美愣住,连说“怎能收”,手却不自觉伸过去。她后来回忆,那烟盒不贵,铝制;茶叶罐里是半罐碧螺春;钢笔还带着墨香——可在那个物资紧俏的年代,这三样东西胜过千言万语:工作需要写、下乡需要茶、劳累时偶尔一支烟,礼轻却切中要害。毛泽东看她推辞,笑道:“不是金银珠宝,收着别有负担。” 下车前,罗瑞卿已替她联系好郑州市委车辆。毛泽东握手送行:“有问题再来,火车上也找得到我。”车门关合,列车再次启动,张玉美站在月台,汽笛声里仍能听见自己心跳。 接下来的几年,这位河北女干部屡次到北京开会。1954年全国第一次农村妇女工作会议,她坐在人民大会堂东侧,发言依旧直截了当;1956年出席党的八大,河北代表团唯一的县委书记是她;1958年怀仁堂外,她远远看到毛泽东坐国产轿车试跑,主席隔窗冲她挥手,“张玉美,来试试咱们自己的车!”她礼貌回了一个口型:“谢谢。”身边同行干部笑她拘谨,她只是说:“领袖忙,我不上去添乱。” 历史记录里,张玉美后来调离县委,先后任省妇联副主任、省计委副主任,但她最珍视的仍是那三件小礼物。烟盒早已划痕累累,钢笔补过两次尖,茶叶罐则被她改装成针线筒,盖子内侧贴着一张泛黄纸条——“必须在经济上同工同酬”,落款“泽东”。有人问她为何不把东西送博物馆,她笑:“我工作用得着,比锁玻璃柜里更有意义。” 回到1953年那个夜晚,车厢里几盏灯忽明忽暗,桌上茶水微热。毛泽东与张玉美的对话,没有高声激昂,也不见豪言壮语,却让一名基层女干部找到继续前行的方向。铁路里程可以丈量,信任无法丈量,那三件普通得不能再普通的礼物,就是信任的注脚,也是对广大农村妇女劳动价值的肯定。很多年后再谈互助合作、再谈农村改革,人们总会想起这趟专列——想起摇晃灯光下的那句问话:“这礼物咋样?”