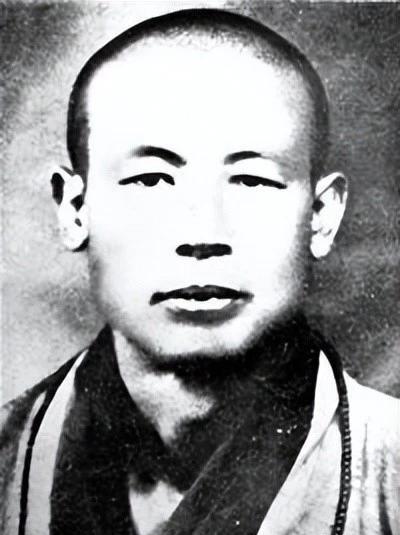

1949年,3名侦察员误入一间破旧牛棚,一名战士刚躺下,突然一阵疼痛,伸手往草堆里一探,碰到的竟是个圆滑冰冷的东西,没想到三人凭借此物立下奇功。

齐进虎是先摸到了那个椭圆形木盆的,那是在一个潮湿破旧的牛棚里,他本想找个能躺下休息的角落,却被一阵突如其来的冰凉感惊得猛地一缩。

他手掌往草垛深处一探,摸到的,是一块光滑、冰冷的曲面,扒开上面厚厚的牛粪和烂草,他和战友们面面相觑,竟是一只完好无损的大澡盆。

这一刻,没有人说话,但几人心中却像被火点着了:也许——这就是活路,这不是他们第一次身处绝境,也不是第一次在几乎没有选择的情况下硬闯一条路出来。

但这一次的孤岛困境,前所未有地沉重,1949年春,黑沙洲——长江中央一座地势要冲的小岛,被敌军牢牢控制,他们奉命潜入岛上探明敌情,然而敌军的突然封锁,把他们彻底困死在这座四面环水的小岛上。

岛上所有能渡水的工具都被敌人扫荡一空,百姓被驱逐,他们成了“无人区”里的一撮“幽灵”,无船、无路、无粮,情报送不出去,任务完不成。

他们躲在芦苇丛里靠蚕豆叶度日,连井水都开始混着泥浆咽下去,每当夜里警犬叫声响起,大家都以为是自己最后一个夜晚。

白天烈日曝晒,夜里寒气刺骨,他们知道,拖得越久,出事的可能越大,那只澡盆——木头制成,边缘已经被时间磨得泛白,却没有烂透。

放在平常,它不过是农家弃之不惜的旧物,但现在,它就像一个奇迹,齐进虎看着它,脑中迅速飞快转动,他是干侦察出身的,什么危险没见过。

可这次不是冲进敌阵或者偷听电线,而是要带着战友们,在敌军严防死守的长江主航道上,靠一个破木盆突围,但就是这口木盆,让他心头第一次生出“也许还能活”的念头。

他没犹豫,把盆翻了个身,一点点检查每一寸缝隙,用手指反复按压,他要确定:这只盆,能不能承载三个人的命。

确认基本可用后,他们立刻着手准备逃生训练,这个计划不能失败,一旦在水中翻覆,就是死路一条。

他们选择了一个背风的滩涂,黑夜里练习,盆太轻,水太急,几次一爬上去就侧翻,呛了不少水,可没人退缩。他们用身体重量分配、交叉支撑、稳住重心,一次次试错,一次次翻船,再爬上去。

此时此刻,他们太需要胜利了,连续几晚的练习后,大家已经能够控制木盆保持基本平衡。

趁着敌军哨点换岗的间隙,他们推着木盆贴着江岸行进,熟悉水流,寻找最合适的下水点,江水依然冷冽,风浪依然不可预测,但他们再也等不起。

出发那晚,风起浪涌,夜色沉沉,齐进虎将事先包好的情报藏在贴身的布袋中,然后带着两个最稳当的兄弟,小宋与老王,推着那口洗尽铅华的木盆,走入江边的芦苇滩。

没有动员,没有誓言,只有眼神交流——成与不成,就在今夜,盆入水的那一刻,所有心跳几乎停止,三人快速分工配合,一个掌舵划行,两人前后配重。

木盆如一片树叶,被长江的浪潮推搡得左右摇晃,江风卷着浪花不断拍打他们的脸,齐进虎握着竹篙,手指冻得麻木,肌肉几乎痉挛,却死也不敢松开,那一夜,是他们生命中最漫长的夜。

小宋是第一次下江水,整个人被颠得又吐又晕,老王更是连续几次滑倒在盆底,差点整个人被甩进江里,齐进虎死死撑住方向,嘴唇咬得出血,只怕自己一个失误就把大家带进江心沉底。

木盆没有灯,风浪中几度分不清东南西北,他们靠水流的变化、远处岸边模糊的轮廓、甚至是风吹脸的方向来判断方位,每前行一尺,都是用命在换,终于,在黎明之前的一刻,脚底的水流开始变缓,盆身的晃动也不再那么猛烈,远处隐约传来鸡鸣和狗吠,他们知道——北岸到了!

几人对望一眼,眼中满是劫后余生的清明,他们完成了任务,也完成了自救,情报顺利带回,我军根据侦察内容定向部署炮兵,迅速摧毁了黑沙洲敌军阵地,为主力大军横渡长江清除了最大威胁。

战役打响后,渡江部队从黑沙洲一线突破,快速打开战线,齐进虎和他的战友们,则在后续战斗中再次冲锋在前,这不是他们第一次完成几乎不可能的任务,也不是第一次在死亡边缘逼迫自己创造出一条路。

早在抗战时期,他就曾因不顾伤痛,背着战友趟过结冰的河流,只为提前抵达敌阵侧后,他曾乔装打扮混入敌营侦察兵力布置,也曾抓住敌人的机要参谋,将一整场战役的主动权提前送到我军手里。

但那一次,他带着战友乘木盆破江突围的壮举,却永远写在了解放战争最惊心动魄的章节里,有时候,战争不只靠枪炮取胜,也靠那种在泥泞中、绝境中、困顿中发现“还能再试一次”的勇气。

而那只木盆,正是一段中国士兵精神的象征——哪怕只剩一口旧木盆,也要把它划出一条胜利之路。