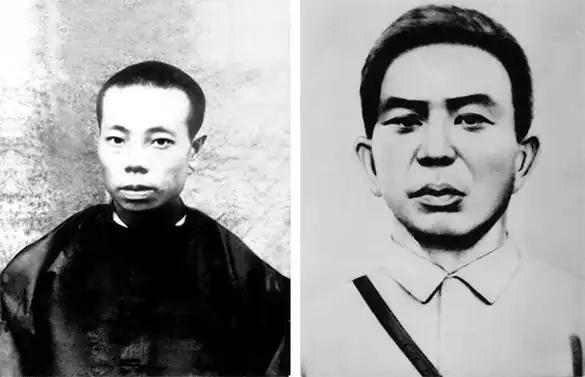

1930年寒冬,井冈山深处,谢梅香攥紧彭儒塞来的粗布包,指甲掐进掌心,里面只有三个菜窝头和半块银元。身后五个孩子饿得啃她衣角,远处搜捕声隐隐可闻。她不知道,这包里的东西,将撑起一场跨越二十年的生死逃亡。 1930年的井冈山,风紧得像勒住脖子的绳索,袁文才被错杀的消息传来时,谢梅香的天塌了。 她带着五个孩子,在刀尖上爬了八天八夜,白天不敢走大路,沿着山涧沟壑挪步,茅草割开腿肚,血混着泥往下淌,夜里蜷在岩洞,远处狗吠一响,心就提到嗓子眼。孩子们饿得啃她磨破的衣襟,大娃拽着问:“爹啥时候回?”她只能把眼泪吞进肚里。 寻夫路尽头,是山坳里一具冰冷的躯体,阴云低垂,袁文才身上枪眼刺目。 谢梅香不敢哭出声,跪在硬土上用指甲拼命刨坑,血泥糊满了裂开的指尖。她颤抖着理了理丈夫凌乱的头发,那句“你说过要护着我们”还未出口,远处马蹄声骤起。 她最后望了一眼,狠心拽起最大的孩子,一头扎进密林深处——从此,孤儿寡母的命,只能靠自己死扛。 三个菜窝头被掰成碎渣,五个孩子一人分一小口,谢梅香舔舔掌心渣子就算吃过。 那半块银元,用破布裹了又裹,死死踩在鞋底夹层里,那是最后的救命钱。直到小儿子烧得浑身滚烫、牙关紧咬,她才颤抖着摸进山下药铺。 半块银元换回三副草药和两个烤红薯,孩子退烧那夜,她摸着空了的鞋底,心也空了,往后拿什么换命? 二十年流亡路,每一步都踩在荆棘上,废弃的土坯房、漏雨的山洞是家。 谢梅香学着男人编竹筐,托货郎换点糙米;夜里等孩子睡了,去田埂挖野菜、捡漏收的红薯。暴雨夜山洞塌方,她用身子护住孩子,背上砸得青紫,天亮照样爬起来找食。 有人问“你男人呢?”她低头答“病死了”。问“从哪来?”她胡乱指个方向,心里却死攥着彭儒那句“文才是好人”,像攥着暗夜里的火种。 最冷的是人心惶惶的冬天,孩子们裹着她棉袄撕成的破片挤作一团。大女儿冻得脚似冰块,嘴上却说“娘,我不冷”。 大雪封山那年,她跪在猎户门前磕了三个响头,求来一碗玉米糊。看着孩子们分喝稀粥,猎户婆娘塞来的半个窝头攥在手里还没走出院门,滚烫的泪就砸进雪里,这乱世,终究还有人肯给一点暖。 孩子们在沉默中长大,谢梅香的背也弯成了老竹。直到1949年,山风捎来“红军回来了”的消息。她愣了三天三夜,终于颤抖着翻出箱底袁文才的照片:“这是你们爹,他是好人,当年没做错事。” 平反那天,谢梅香重回井冈山,站在丈夫墓前,她掏出那个磨破的粗布包。山风呜咽,仿佛穿越时空的低语。她抚摸着墓碑,泪如雨下,嘴角却扬起:“你看,我说吧,总有清白的那天。” 三个窝头半块银元,五个嗷嗷待哺的娃,二十年刀尖舔血的逃亡。 她不懂大道理,只凭“让娃活”的母性与对丈夫清白的信念,用血肉之躯在历史的夹缝中凿出一条生路。 这不是苟且偷生,而是一个母亲以命为笔,在乱世绝壁上刻下的——最悲壮、最坚韧的证词。