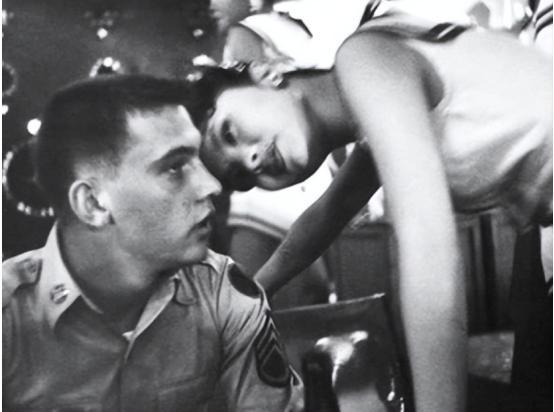

1979年,曾是上甘岭坑道唯一女兵的刘禄到美国出差。一天,刘禄在纽约的一家饭店用餐,刚点完菜,一位50多岁美国男人死死盯着她看了20分钟,终于忍不住快步走上前来,激动地抓住她的手问道“女士,请问你姓刘吗? 刘禄1928年出生在上海一个名门望族。家里有钱有势,父亲和叔叔在银行当高管,曾祖父还是晚清名将刘秉璋,家国情怀从小就刻在她骨子里。她小时候在上海私塾和教会学校读书,英语学得特别好,常常跟着妈妈在外滩晃悠,耳濡目染练就一口流利口音。上了东吴大学后,她专攻外语,毕业前夕正赶上1949年解放战争热潮。她满腔热血报名参军文工团,结果因为“资产阶级小姐”的背景被拒,心灰意冷回了学校继续啃书本,立志用知识报国。 1950年朝鲜战争爆发,志愿军急需英语人才。东吴大学来了 recruiters,刘禄凭着过硬的英语被挑中。她收拾行李,告别上海的繁华,坐上开往朝鲜的火车。到了战场,她先被分到后方指挥部审讯战俘。美军飞机轰炸时她差点没命,但她硬是咬牙坚持工作。后来上甘岭战役打响,她被调到第24军政治部敌工科,进了坑道。那地方又暗又潮,她的任务是审讯战俘和搞广播宣传。面对美国战俘,她冷静记录情报,有时还用上海口音聊几句家常,拉近距离。 刘禄在坑道里干得最出色的就是广播宣传。晚上她爬上土坡,架起喇叭,用英语对着敌军阵地喊话。她念缴获的家信,讲亲人思念,还放美国乡村音乐,搞得敌军士气大乱。有次她缺氧晕倒,战友赶紧把她弄回去喂点稀饭。她不光会喊话,审讯时也有一套。对着态度硬的战俘,她不急不躁,递杯热水慢慢聊。一次审讯中,她碰上个生病的美国飞行员,赶紧找军医弄药救人。这事她没多想,但却在对方心里留下了印记。 1979年4月,刘禄跟着教育学家吴贻芳到美国出差。有一天在纽约一家饭店吃饭,她刚点完菜,就感觉有人盯着她看。20分钟后,一个50多岁的美国男人走过来,抓住她的手激动地问:“女士,请问你姓刘吗?”她一愣,脑子飞速转动。这人叫詹姆斯,是她在朝鲜审讯过的战俘,当年那个生病的飞行员。詹姆斯说,1952年他被俘时发高烧,是刘禄找药救了他。他被放回美国后退伍,开了一家小饭店,那天一眼认出了她,犹豫半天终于鼓起勇气上前。 詹姆斯跟刘禄聊了很久。他退伍后在纽约谋生,从租店面到学做菜,日子过得不容易。他常想起朝鲜的事,觉得刘禄的善意救了他一命。那天在饭店,他拿出名片请她再来,刘禄笑着收下。她也感慨万千,想起上甘岭的日子,想起那些复杂的战俘面孔。这次重逢让她觉得,战争再残酷,人性里的那点光亮总能留下来。詹姆斯对她的感激,也证明了她当年的坚持没错——对敌人宽容一点,也是另一种胜利。 朝鲜战争结束后,刘禄没留在部队,转行干起了对外旅游。她跑过欧洲、亚洲,靠语言优势帮国家搞外事活动。她从不主动提战时的事,只在日记里记点片段。晚年她回上海过日子,每天早上沿着黄浦江散步,回忆上甘岭和纽约的点滴。她的故事后来被记者挖出来,上了报,成了抗美援朝历史的一页。从名门小姐到战地女兵,再到和平年代的普通人,她这一生真挺不容易。 刘禄不只是个女兵,她的故事让人看到战争里的人性。坑道里她用广播瓦解敌军,饭店里她被战俘认出,这中间是26年的光阴。她没干啥惊天动地的大事,但那种冷静和善意却影响了很多人。她不张扬,战后也没到处吹嘘自己,低调得像个邻家大姐。可正是这种接地气的劲儿,让人觉得她真实,值得敬佩。战争早就结束了,但她留下的东西还在提醒大家,和平多可贵,人性多复杂。