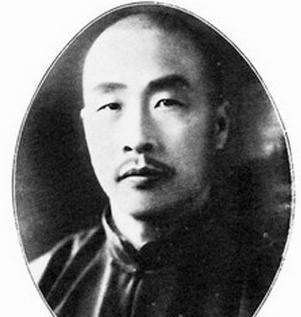

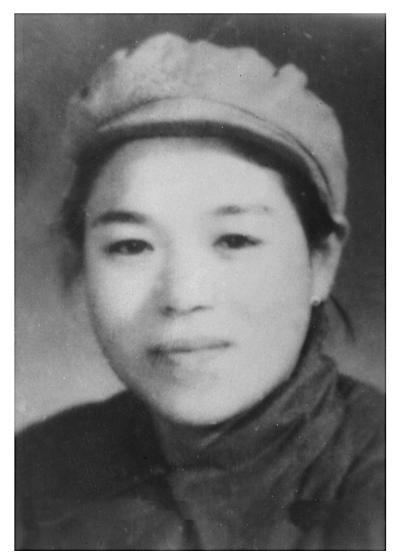

1932年,宋庆龄为抗战筹建伤兵医院 1932年1月28日的深夜。一·二八事变爆发,日军悍然进攻上海,炮火很快烧到了市区,十九路军临危受命,奋起反抗。淞沪抗战打响,整个上海都炸开了锅。 战争面前,最直接的感受,是人命。血流成河不夸张,但最刺眼的是——十九路军前线将士流血,后方竟连一件像样的棉衣都没有。 宋庆龄没有开会、没有发长篇声明,她第一反应是行动。1月29日,战事刚开始第二天,她就和何香凝开始动员募捐。第二天,仅一天时间,募来10万元。要知道,那可是在上世纪三十年代。 1月30日,她们俩带着满满一车慰劳品,冒着风雪前往真如前线。将士们穿着单衣在战壕里冻得瑟瑟发抖的样子,深深刻在了她心里。回到市区后,她立刻发起“捐棉衣”行动。上海妇女组织迅速响应,连夜赶制棉衣,有的妇女甚至熬红了眼。五天时间,数万件绣有红色“胜”字的棉背心、棉衣出现在了阵地上。这不是普通的御寒衣物,这是一种信念的传递。 可衣服不是全部。更让宋庆龄揪心的,是伤兵的处境。前线不断有人负伤,却缺医少药,很多人就是因为小伤拖成重症,甚至失去了生命。 于是,宋庆龄做了一个大胆决定:筹建一座真正意义上的现代伤兵医院。 这个想法,起初很多人觉得难度太大。要有场地,要有医生,要有设备,还得有钱。这哪是一个人说干就能干的事? 但她偏偏就干成了。 为什么选在交通大学?这不是巧合。首先,交通大学靠近前线,离真如、吴淞都不远,同时又毗邻法租界,方便医护人员、物资、设备自由出入。更关键的,是那里的校长黎照寰,曾是孙中山的战友。宋庆龄去找他,几乎没费口舌,对方就答应拨出一整栋学生宿舍“执信西斋”做为医院主楼,还加上调养室和西宿舍供医生使用。 要让一所大学腾出教学资源办医院,这在当时不是一件小事。但黎照寰明白,有些事不能只看“合不合理”,得看“值不值得”。 与此同时,宋庆龄一边筹钱、一边拉人。她去找史量才,《申报》老板、上海市民地方维持会的负责人;又联系四大百货公司——先施、永安、新新、大新;这些企业不光捐钱,还出物资、派人帮忙筹建。 医院里需要医生护士怎么办?靠宋庆龄个人声望,她联系到了当时上海最优秀的一批中西医名家。她甚至亲自帮忙安排床位设计,确保每个病人的空间都通风、干净。 1932年3月5日,医院正式启用。一个月时间,从无到有,在战火下建起一座设施齐全、床位300张,能同时容纳五六百人的现代医院,简直就是奇迹。 可她不止满足于办成这个医院,她还亲自到前线看伤兵。 2月6日,她跟张乐怡一起带慰劳品到真如;2月12日,又去了吴淞最前线。那时候吴淞炮火正猛,敌机贴地扫射,连指挥所都成了靶子,记者都吓得不敢久留。宋庆龄却站在那儿,从容跟翁照垣旅长讲话,还鼓励他说:“守吴淞立功极伟,而尤望继续奋斗,不使中国有寸土入敌人之手。” 一句话,是鼓励,是信任,也是压力。但你想啊,在枪林弹雨中说出这话,是得有多坚定的心? 国民伤兵医院持续运转了一个多月,期间救治了大量十九路军的伤员。等到伤兵逐步转移、战事阶段性告一段落,医院才在4月中旬完成使命,关停。 它的寿命不长,但意义深远。很多后来成为社会骨干的军人,当时就是在这儿活下来的。医院本身,也成了那个时代里“民众之力能做成大事”的一个例证。 这段历史,直到今天,都鲜有人提起。或许是因为当时的主战军队不在官方叙事体系里,或许是因为战争的焦点太多,宋庆龄的这一“支线故事”被淹没了。 但我觉得,这恰恰是她的伟大之处。 她不依赖头衔、不等命令,也不声嘶力竭地搞政治宣传。她不做秀,做事。用自己的方式,为国家、为民族、为前线的每一个普通士兵,尽了全力。 这事让我想起后来高尔基在苏联的那篇文章,题目叫《对孙夫人呼吁的回应》。他对宋庆龄的行动充满敬意,说这是一位真正的和平主义者和行动者。 很多人理解和平,是反战。宋庆龄则明白,要和平,先得有人活下来。战争中的和平,不是喊口号喊来的,是靠棉衣、靠医疗、靠救命的血汗建起来的。 也正因为如此,她在那几年赢得了国内外无数人的尊重。埃德加·斯诺在美国写报道,称她是“战争废墟中最坚定的良知”。而她自己,从没把这些挂在嘴边。 在民族危难关头,她不是远观者,而是参与者;不是象征,而是行动者。 她给那个年代最朴素的启示:哪怕身处风暴中心,也有人能挺身而出,靠行动,守住一点人性的温度,一点民族的希望。