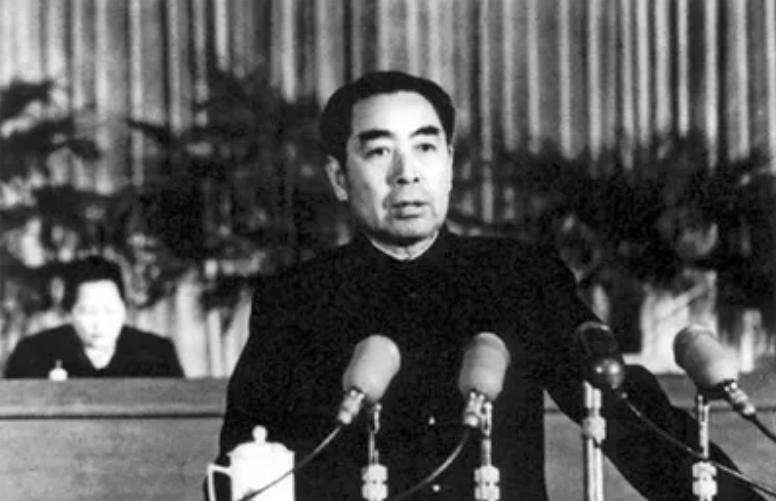

金日成访华,突然被少将搂住脖子,周恩来严厉批评:他已不是营长 “一会儿见到‘老金’,可别忘了抬头挺胸。”——1958年11月的首都机场,身披大衣的王明贵对身旁的警卫小声嘱咐。飞机很快落地,机舱门打开,随即响起欢迎乐曲。朝鲜最高领导人金日成稳步走下舷梯,礼兵列队,口令清晰。就在众目注视下,王明贵突然跨出队列,一把揽住金日成的脖子,用带着浓重东北口音的嗓门喊:“老金,想死你了!”场面一度凝固。当天晚上,周恩来在人民大会堂接待外宾前,把王明贵叫到侧厅,只说了一句:“注意身份,他已不是营长,你也不再是三营长。” 两个人确实当过营长。1942年,远东红旗第八十八旅的桦树林营地里,金日成管第一营,王明贵带第三营。冬夜极长,他们围着火盆剥黑面包,偶尔用生硬的俄语打趣对方。那时谁都没想过,半岛那位瘦削的青年会成为共和国元首,而憨厚的吉林汉子会佩上少将肩章。共同的记忆没有褪色,机场那一搂,是王明贵下意识的“战友情”。可惜,再真挚的私人感情,一旦放到外交舞台,就成了高倍放大的镜头。 周恩来之所以动怒,并不仅因礼仪失范,还因为新中国的国际形象攸关。1954年日内瓦会议后,中国席位才刚刚稳定,外界盯着每一处细节。周恩来常说,礼宾就是无声的政治。不久前,他才为西哈努克亲王制订过整套送行流程:挥手必须等飞机完全滑出跑道,礼兵礼刀的角度要保持三十度。可刚强调完标准,王明贵的“熊抱”就添了幺蛾子,放谁心里都堵得慌。 王明贵并非不懂规矩,只是性情使然。早在东北抗联时期,日本宪兵给他起外号“黑山之虎”。克山伏击、三江突围、十三检点回马枪,他动辄以少击众,作战凶悍。一次战斗后只剩二十四骑,他还拎着缴获的指挥刀在雪地里唱“松花江上”。这些往事让他难以迅速切换角色——从山林骑兵到礼兵指挥,跨度太大。机场事件后,他在司令部自嘲:“让总理操心,丢人。” 周恩来并没就此翻篇,他抓住机会梳理整套外事规范。1959年初,外交部下发十二条《迎送外宾注意事项》:国歌奏完方可移动步伐,礼宾长须最后离场,随行人员不得缺位等。文件在军队系统传达时,罗瑞卿、刘亚楼等人正琢磨去看一场中国对印尼的足球赛。送完柬埔寨贵宾,他们抢在周恩来前转身,被当场拦回。周恩来面无表情讲了足足十五分钟:“我知道你们热爱足球,这十五分钟就当补课。”那场比赛,他们只看了半场,却再没犯过同类错误。 有意思的是,周恩来的“严”与“暖”并存。1961年他冒雨在首都机场迎接加纳总统恩克鲁玛,特意让副外长黄镇提前打招呼:总统可留在城堡,不必亲自到机场。访加时,周恩来又嘱咐中方代表“别让主人劳累”,所有礼节压缩在城堡内完成。后来恩克鲁玛穿着周恩来送的中山装迎客,这一细节被西非多家报纸反复报道,视作“危难之交”的象征。外交界由此流传一句话:“看中国领导人的风度,先看机场,再看雨中撑伞不撑伞。” 把镜头再拉回1958年。金日成结束访问返国后,派人送来两卡车苹果。东北口味的大红果堆到王明贵家门口,孩子们扎进果堆欢呼,“老爷子抠门,只让我们吃掉三分之一,其余都分给连里兄弟。”多年后,王明贵谈起这事,仍咧嘴:“老金念旧,这是好事;不过再来,我可不敢再搂他脖子了。”话虽朴实,却说明他明白了分寸。 客观说,周恩来对将领的“敲打”,并非单纯的脸面问题。新中国成立初期,军队干部大多出身战争年代,身上有股“我行我素”的野味。外交场合却要求一板一眼,任何疏忽都可能被对手利用。基辛格在回忆录里写过:“周恩来神情自若,却让整个谈判间保持一厘米不差的秩序。”那种稳定感并非天生,而是日复一日的自我要求,从不因为私人感情放松。 遗憾的是,高强度的工作消耗了周恩来的健康。1973年,周恩来已确诊癌症,他仍亲自奔赴大同、杭州陪同蓬皮杜。云冈石窟下,他举目看佛像,自嘲“第一次来,多亏法国朋友”。回程列车上,他疼得额头见汗,仍坚持起身答谢服务员。警卫员悄声劝他休息,他摆手:“人在位一天,就要把这天的事办妥。”这句简短的话,比任何豪言更能解释他为何对机场那一幕耿耿于怀。 1958年的那张照片如今尘封在国家档案馆,画面里,王明贵的手臂牢牢环住金日成,表情放肆,旁边礼宾官眼角抽动。照片没有公开过,但故事在内部培训上反复被讲。年轻的外交官听完忍俊不禁,又被告诫:别笑,这就是前车之鉴。规矩是用来束缚冲动的,哪怕那冲动出自最真诚的友谊。 王明贵后来说,他一生打仗百余次,最难忘的却是总理那句“他已不是营长”。身份变了,战场也变了。从东满白雪到国际礼堂,规则无形却比枪更锋利。理解这一点,才算真正走下战场。