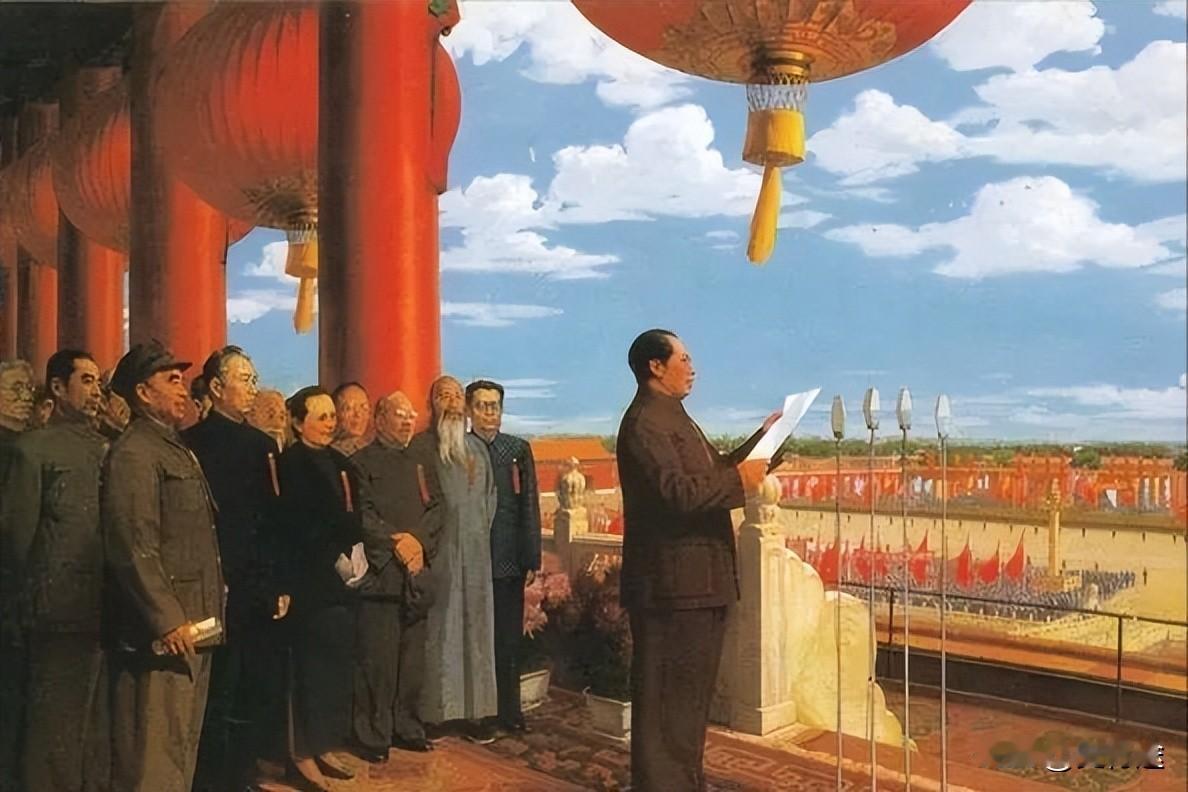

伟人毛泽东,朱德,周恩来将一个崭新的共和国屹立于世界的东方,英明领袖华国锋,承前启后,继往开来,把一个强盛开放的中国交给了人民。 1949年的北京,秋天的风带着尘土,从长安街一直刮到天安门广场。 广场周围的房子还带着战后的斑驳,墙皮一块块掉着,露出里面的砖。 那天人多得像是把整个北平城都倒了出来,很多人是从早上天还没亮就挤进来的,裹着军大衣、棉袄,手里攥着干粮。 礼炮一声声地响,炸得胸腔里跟着震动。 毛泽东走到城楼的正中,面色像往常一样平静,仿佛这一刻他早已在心里排练过无数次。 只是,那句“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”,还是带着股子压抑不住的热气,从高空落下来,砸在这片尘土和瓦砾上。 这个时刻离井冈山很远,但又好像就在转角处。 二十多年前,他带着秋收起义的残部往山里跑,路过的村子都是饿得面黄肌瘦的人,连狗都瘦得露骨头。 井冈山的路弯弯绕绕,走得人怀疑自己是不是在原地打转。 可就是在那片山里,他和朱德碰了头。 那时候的朱德,脸上晒得黝黑,说话不多,笑起来像是在喝过热茶后的那种温吞。 他们把散兵游勇、农民自卫队、工人赤卫队拼到一起,硬是凑出一支能打的部队。 后来,这支部队的名字变了几次,旗帜换了几面,但骨子里的韧劲没变。 朱德这一生,大半都在行军。 长征路上,他走得最稳,不急不缓,像是每一步都量过距离。 饿了吃口炒面,渴了啃块雪,夜里裹着破棉被睡在山沟里。 他管部队的方式简单直接,不讲那些虚头巴脑的口号,什么都盯着实用——枪够不够用,鞋底磨破了没,炊事班的锅底有没有裂。 等到北平城里礼炮响的时候,他站在队列里,看着那些熟悉的脸,也许心里才松了一口气:这一回,总算不用再带着大家往山里跑了。 而周恩来,那天穿着一身笔挺的中山装,走在人群里时就像是穿行在自己早已画好的路线中。 他是那种不管到哪儿都能找到落脚点的人。 新中国刚成立时,政府机关是东拼西凑的——有人还在破旧的会堂里办公,外墙的弹痕没抹,门口挂着临时的牌子。 周恩来能在这样的环境里开会、批文件、接见外宾。 万隆会议上,他端着茶杯,微微点头,话不多,却能让原本不愿意同桌的人坐下来。 他的工作就像铺轨,把一节节车厢连起来,列车才能开得稳。 建国后的头几年,是在废墟上搭房子的日子。 城市和农村都在抢修——铁路工人趴在铁轨上换螺丝,纺织厂的机器重新轰鸣,乡下人赶着牛车往集市送粮。 毛泽东在会上反复说,要保持谦虚谨慎、艰苦奋斗。 这不是摆姿态,是真的怕那些从战场上下来的干部被胜利冲昏头脑。 一个国家刚站起来,脚下的地还松软,走急了就可能陷下去。 时间往前推,到1976年,天安门的红旗依旧猎猎作响,但城楼下的空气已经沉得能压弯脊背。 毛泽东去世的消息传开,街上的行人小声说话,连菜市场的吆喝声都压低了。 这个时候,华国锋做了一个让整个政治舞台都安静下来的决定——对“四人帮”动手。 那是个十月的夜晚,行动悄无声息,像把绷紧多年的弦轻轻剪断。 等到第二天消息见报,很多人还在回味:是松了口气,还是不敢相信。 华国锋上台后,说了那句被反复引用的“两个凡是”。 听起来像是继续沿着原路走,稳妥,却少了点锋芒。 可就是在这种看似平淡的日子里,暗地里的调整已经在酝酿。 旧的势力被清理,制度的框架更牢,像是在为什么腾地方。 那些年没有大的口号,也没有突然的转向,更多的是收拾残局,把散落的线头一根根理好。 1978年的冬天,北京的风依旧冷,十一届三中全会开幕的时候,很多人还没意识到,这会是一道分水岭。 经济建设成了新的重心,“改革开放”第一次写进议程。 南方的小渔村开始接触外面的商人,试着做点买卖;农村的田地里分到了具体的承包人,农民腰里又揣起了算盘;城市的街头出现了外文招牌,有人好奇,有人怀疑。 变化是慢慢渗进来的,先是一条街、一个厂,然后是整个省、整个国家。 如果没有1976到1978年那段看似平静的缓冲,这个转向可能就没有那么顺利。 稳定不是口号,是街灯能准时亮起,是火车能按点发车,是菜市场的肉价不再一天三变。 等到开放的闸门推开时,这个国家已经站稳了脚,准备好了往外走。 毛泽东、朱德、周恩来撑起的是共和国的骨架,让它能在风雨里立住。 华国锋接过的是一个走到岔路口的国家,他让它先停下来喘口气,然后等后来的人带着它跑向另一条路。 历史的步子,有时是跨越,有时是停顿,有时只是原地转个身。 城楼上的宣告、长街上的脚步声、冬夜里悄悄展开的行动,这些声音像是被风卷着,飘得很远很远。

用户10xxx66

中国人民永远感激自己的国家出了毛周朱为代表的杰出共产党人,近二百年的历史表明,没有共产党就没有新中国。只有在中国共产党的领导下,中华民族才能在多灾多难,一穷二白的基础上,迅速走向伟大复兴,并最终引领中国走向世界之巅

松風

向毛主席朱总司令周总理华主席等老一辈无产阶级革命家致以崇高的敬礼!