1927年,村民怪陈赓之父:"你儿子把我儿子给勾走了!"而那个愤怒的父亲万万想不到,28年后,这两个"不听话"的儿子竟然同一天成为开国大将。这究竟是怎么回事? 陈赓与谭政的感情是从少年时代便打下的深厚根基,那时的湘乡还只是湘中一隅的小县城,地方虽不大,却有几家声名在外的私塾。 陈赓原本在另一处读书,因为父亲认为七星桥私塾的先生学识更广,特意让他转到那里,那一天,他背着书包踏入新课堂,见到一个年纪比他小的男孩正伏案写字,那就是谭世铭,后来改名谭政。 刚到的陈赓性子活,坐不住,总爱在课间跑动,谭政则安静,习惯一遍遍临帖,笔划端正,最初两人接触不多,直到一次课后,陈赓在背诵经文时忘了几句,谭政轻声提醒,使他顺利应对先生的提问。 自那以后,陈赓时常向他请教功课,而谭政也被陈赓讲述的外面见闻吸引,两人的关系便慢慢熟络起来,长时间的同窗生活让他们彼此熟知习性。 冬天同坐一张小炕取暖,夏日一起挑灯夜读,偶尔也帮对方完成抄写任务,日复一日,少年之间的互助积累成了信任,他们在同龄人中几乎形影不离。 陈赓有个妹妹陈秋葵比谭政小两岁,家中排行靠后,常跟在兄长和谭政身边跑动,少年时的交往单纯自然,时间久了,谭政对她多了几分关照,帮她拿书、替她分担活计。 陈赓早看出了苗头,并不阻拦,反而暗中留意两人的情感变化,几年后,二人都到了成亲的年纪,陈赓主动撮合,他找到家中长辈说明谭政为人端正、学识优良,适合托付。 陈家与谭家本来就有往来,这桩婚事很快敲定,成亲那天,陈赓看着好友迎娶妹妹,心中既感欣慰,又觉得从此关系更近了一层,称呼已不只是同窗兄弟,更多了亲缘的维系。 婚后,谭政依旧延续着读书人的步调,他在本地的学堂任教,传授蒙学和国文,日子有条不紊,家中由陈秋葵打理,丈夫在外授课,妻子持家,两人过着相夫教子的生活。 乡里人皆称这一家安分守礼,少有纷争,而陈赓的道路已渐渐不同,他外出求学,接触到更多新式学堂和变革思想,对时局有了自己的看法。 在军政动荡的年代,他开始频繁往来于各地,结识志同道合者,对旧有秩序失望,对革命充满兴趣,随着局势的不断变化,陈赓正式进入革命队伍。 他在部队和地下组织中辗转,执行各种任务,积累了经验与人脉,在一次回乡探亲时,他心中已有了明确打算:要让谭政加入这支队伍。 当时湘乡的消息已能传到乡间,谭政虽然远离战火,但耳闻外界局势日益紧张,陈赓趁着假期找到谭政,详细讲述外面发生的变化,分析局势走向,并提出共同参军的建议。 他认为谭政受过良好教育,能在部队中发挥更大作用,陈秋葵听后虽然心中不舍,却很清楚丈夫的性格与理想,表示愿意支持,她知道这是时代的大势,阻拦只会让丈夫心怀遗憾。 谭政的父亲谭润区得知后反应强烈,认为这是抛弃安稳生活,去涉险无益,他曾多次劝阻,见儿子意志坚定,便亲自上门找到陈赓的父亲陈绍纯诉苦,抱怨陈家带坏了自己家本分的儿子。 陈绍纯虽理解对方的担忧,但也认可年轻人追求理想的选择,只是尽力劝和,谭润区在气愤之余,仍对儿子有深厚感情。 他在最终放手前,为谭政准备了几件换洗衣物和银钱,叮嘱路上保重,这份复杂的情感中,有不满与担忧,也有无言的支持。 离开家乡后,二人进入了革命队伍,但分属不同的战线,陈赓很快展现出军事上的才能,参与指挥作战,善于临机应变,多次率部突围。 谭政因文字功底扎实,被安排在领导身边做秘书和政治工作,负责整理文件、组织宣传,确保部队思想统一。 在多次会战与长途行军中,他们偶有重逢。陈赓带来的消息总是直接干脆,谭政则向战士们传达坚定的信念,在不同岗位上,他们都发挥着各自的长处,为革命积累战功与影响力。 经过多年战争,胜利的局面终于到来,建国后,军队实行军衔制,1955年,在中南海怀仁堂举行的首次授衔仪式上,陈赓与谭政同日被授予大将军衔。 消息传出,湘乡上下轰动,一个县城同时出了两位开国大将,而且还是连襟与旧日同窗的关系,这在全国都是罕见的事。 老乡们争相传颂他们的故事,从少年私塾到并肩革命,从兄弟情谊到亲缘相连,每一个细节都成了人们口中的佳话。 这份荣耀,不仅属于两人,也属于那段曾经默默支持他们的亲人,以及他们共同走过的动荡岁月。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:《谭政传》,解放军文艺出版社)

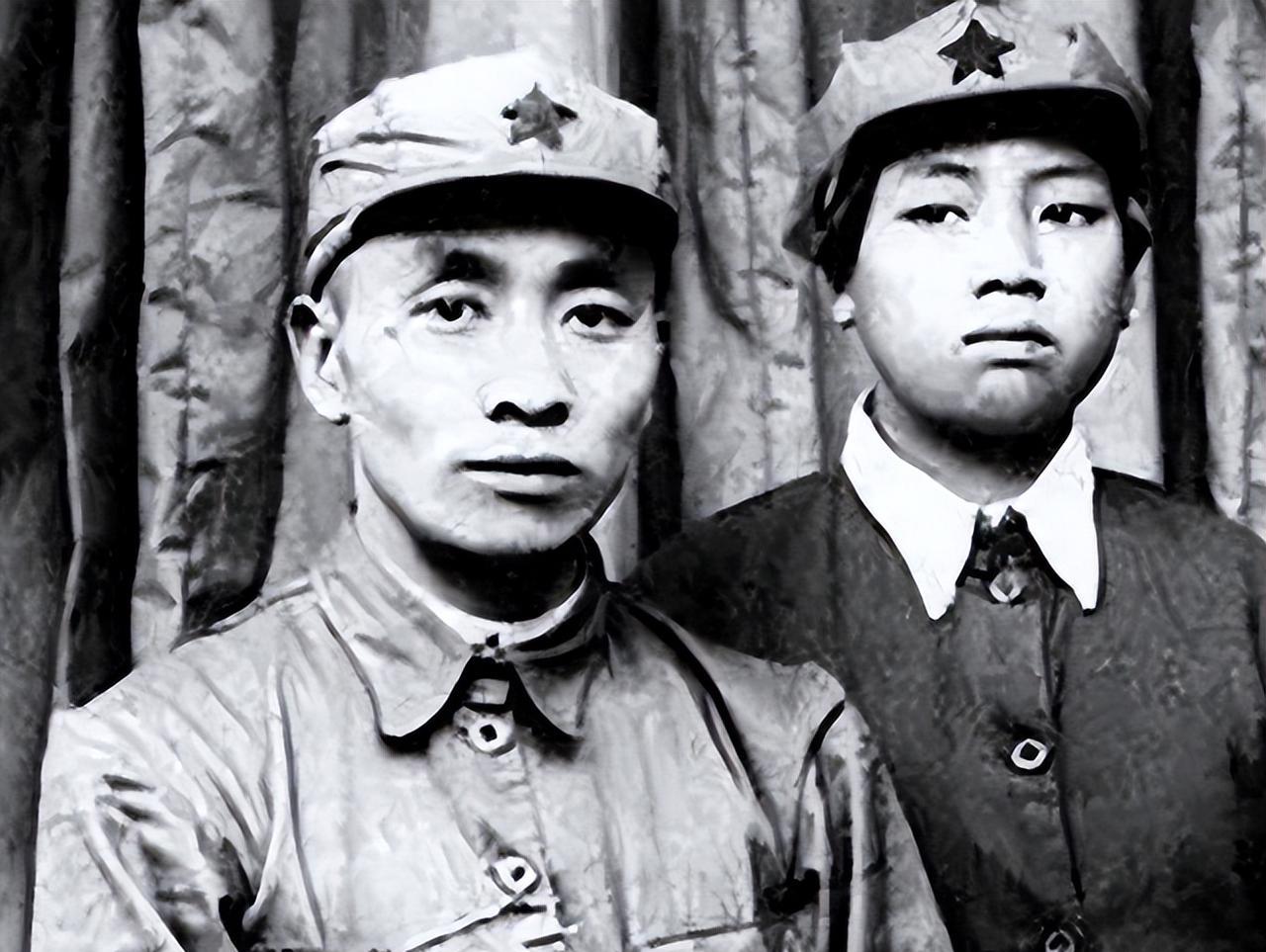

评论列表