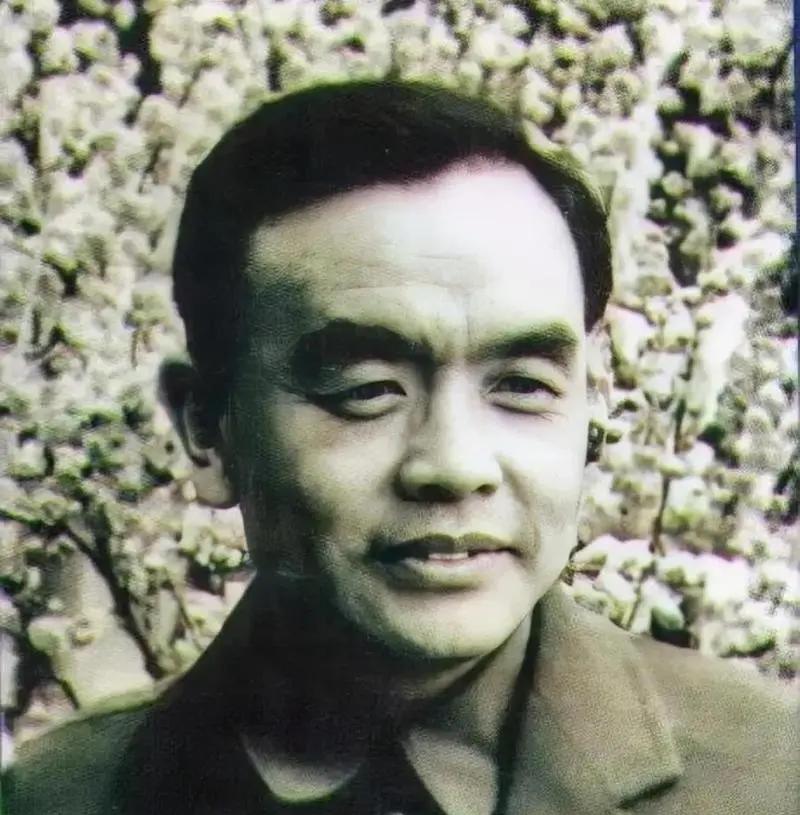

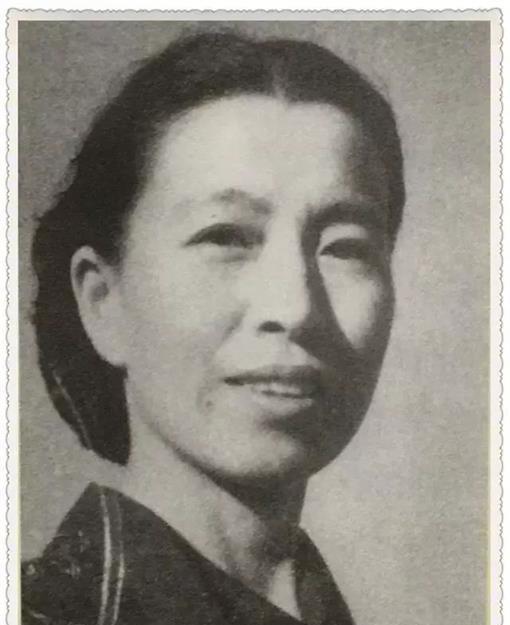

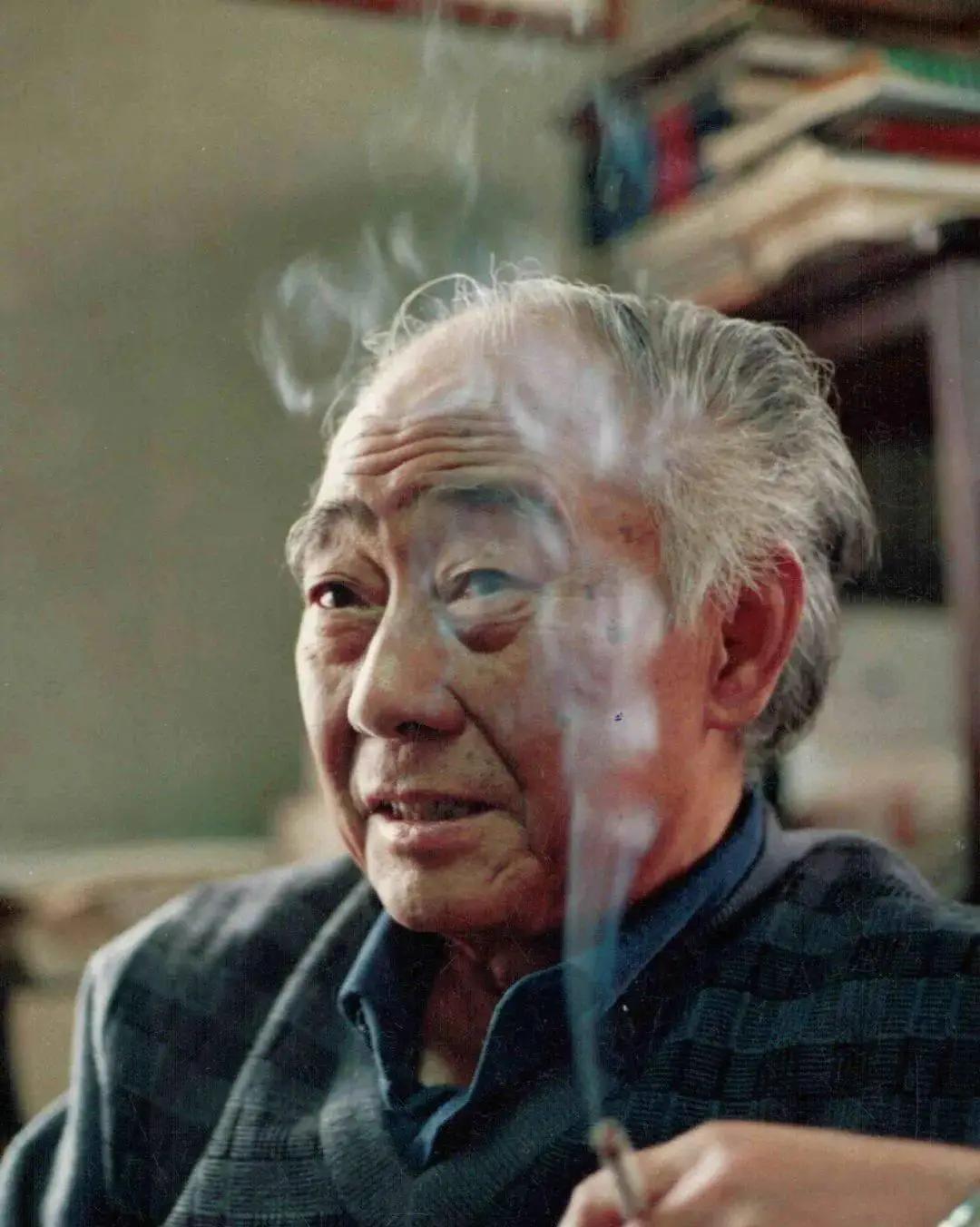

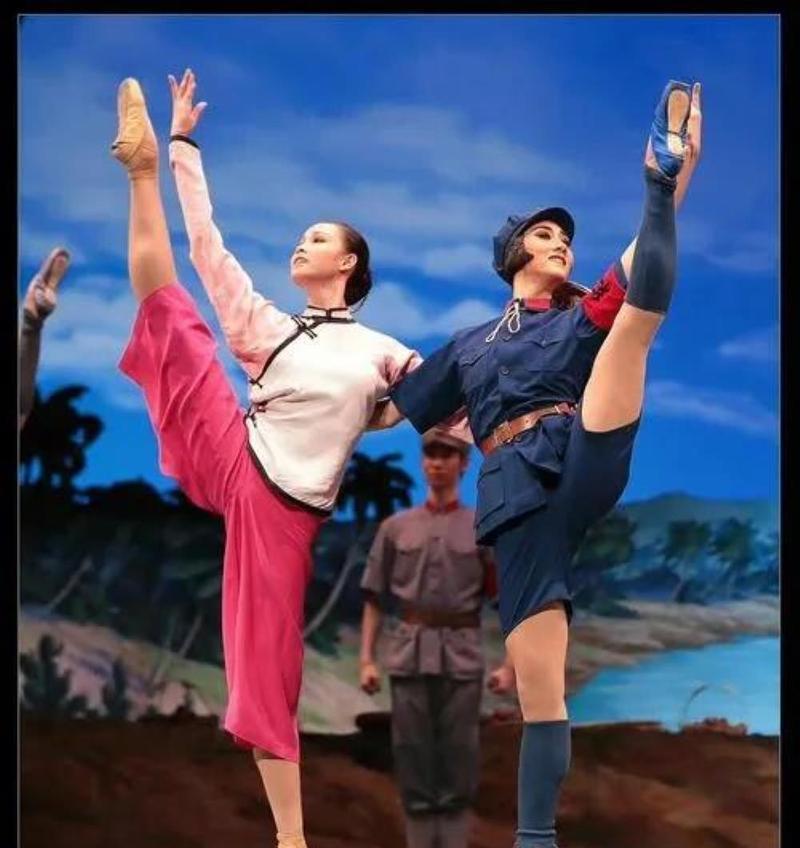

童祥苓感叹:“现在很少有京剧作曲能和于会泳比的,我们是搞艺术的,对艺术上的事不能昧着良心说。”回想1965年6月初,旗手亲临观看《海港》的彩排。在那紧张而热烈的氛围中,旗手忽然转过头,提出了一个突如其来的问题:“于会泳,此人究竟是谁?”原来,旗手不久前在《文汇报》上偶然读到了于会泳撰写的《评郭建光的唱腔音乐设计》一文,文中深刻的见解和独到的分析如同烙印一般,深深地刻在了她的心上。 面对旗手的询问,张春桥一时之间竟对于会泳一无所知,但他敏锐的嗅觉让他立刻察觉到了这一问题的非同寻常。于是,他迅速行动起来,不遗余力地搜集了关于于会泳的一切资料,其中包括了于会泳的《关于京剧现代戏音乐的若干问题》以及他的《戏曲音乐必须为塑造英雄形象服务》等几篇重量级的文章。这些珍贵的资料如同珍宝一般,很快就被送到了旗手的手中。 旗手如获至宝,她仔细阅读着这些文章,内心的喜悦如同泉涌般不可遏制。她深感自己与于会泳在思想上有着诸多共鸣,大有相见恨晚之感。不久之后,在锦江小礼堂的一次重要召见中,旗手专门点名要求于会泳参加。在介绍于会泳时,旗手热情地握着他的手,眼中闪烁着喜悦的光芒:“啊!你的文章我已经仔细阅读过了,应该说我们早就已经认识了,你的文章写得真是太好了!我们的想法在很多方面都是一致的。” 说起于会泳,就不得不提样板戏。样板戏,作为特定历史时期的独特艺术产物,在艺术形式的创新上迈出了大胆且意义深远的一步,尤为显著的是对西方艺术元素的引入与融合,这种融合堪称 “洋为中用” 理念的生动实践与绝佳范例。 西洋管弦乐在样板戏中的运用,同样为其音乐表现带来了焕然一新的风貌。以《沙家浜》为例,主题曲《我们是工农兵》巧妙地将西洋管弦乐的旋律线条与和声手法融入其中,同时又保留了浓郁的民族音乐特色和精神内涵。西洋管弦乐队丰富的音色、强大的表现力,在烘托气氛、渲染情感、强化戏剧冲突和表现人物形象方面发挥了举足轻重的作用。 在《智取威虎山》“打虎上山” 一场戏中,西洋管弦乐队气势磅礴的演奏,将杨子荣的英雄气概和不畏强敌的坚定信念展现得淋漓尽致。当杨子荣策马扬鞭,驰骋在林海雪原时,激昂的管弦乐旋律仿佛是他内心的呐喊,充满了力量感,让观众身临其境般感受到了紧张刺激的氛围和英雄的豪迈之情 。这种对西洋管弦乐的创新性运用,既丰富了样板戏音乐的表现形式,又促进了中西音乐文化的交流与融合,为戏曲音乐的现代化进程注入了新的活力。 在舞蹈融合方面,《红色娘子军》堪称典范。这部芭蕾舞剧将西方芭蕾舞的精湛技艺与中国本土元素进行了深度融合,开创了独特的艺术风格 。从舞蹈动作来看,它巧妙地融入了大量中国民间舞和武术动作,如 “五寸刀舞”“斗笠舞” 等,这些具有浓郁民族特色的舞蹈片段,为舞剧增添了独特的东方韵味 。“五寸刀舞” 中,演员们手持短刀,动作刚劲有力,节奏明快,既展现了娘子军战士的英勇无畏,又融入了中国武术的凌厉气势,使得舞蹈充满力量感和节奏感 。 而 “斗笠舞” 则以轻盈优美的舞姿,展现了海南地区的民俗风情,舞者们头戴斗笠,脚步轻盈,身体随着音乐的节奏舞动,将南方民间舞蹈的柔美与芭蕾舞的优雅完美结合,呈现出独特的艺术魅力。 但不可否认,样板戏模式下的艺术作品对生活的表现存在一定的粉饰成分 。它们往往强调生活中的光明面和积极因素,而忽视了生活中的困难、矛盾和问题 。这种片面的表现方式,使得欣赏者对生活的认识产生了偏差,思想与情感被构筑在具有宏大主题的虚幻之中 。例如,一些绘画作品中,将劳动场景描绘得过于理想化,人物形象也被塑造得完美无缺,缺乏真实感和生活气息 。这种粉饰生活的创作方式,不仅无法让欣赏者真正感受到生活的酸甜苦辣,也限制了艺术作品对社会现实的深刻反映和批判精神的表达 。 此外,样板戏创作模式还对艺术的发展产生了一定的阻碍作用 。由于其权威性和主导地位,任何试图对其进行修改和创新的个人或团体都可能受到打压和迫害 。这使得艺术家们不敢轻易尝试新的创作思路和方法,只能安分守己地学习、模仿和移植样板戏 。 这种僵化的创作氛围,禁锢了创作者的思想,制约了欣赏者的审美习惯,让艺术完全被束缚在一个固定的框架之中 。艺术创作无法自由地融入新鲜的血液,逐渐变得麻木,艺术形式也开始走向凋敝 。许多民间戏剧、民间工艺等传统艺术形式,由于得不到重视和发展,开始失传。这无疑是中国艺术发展史上的一大损失 。