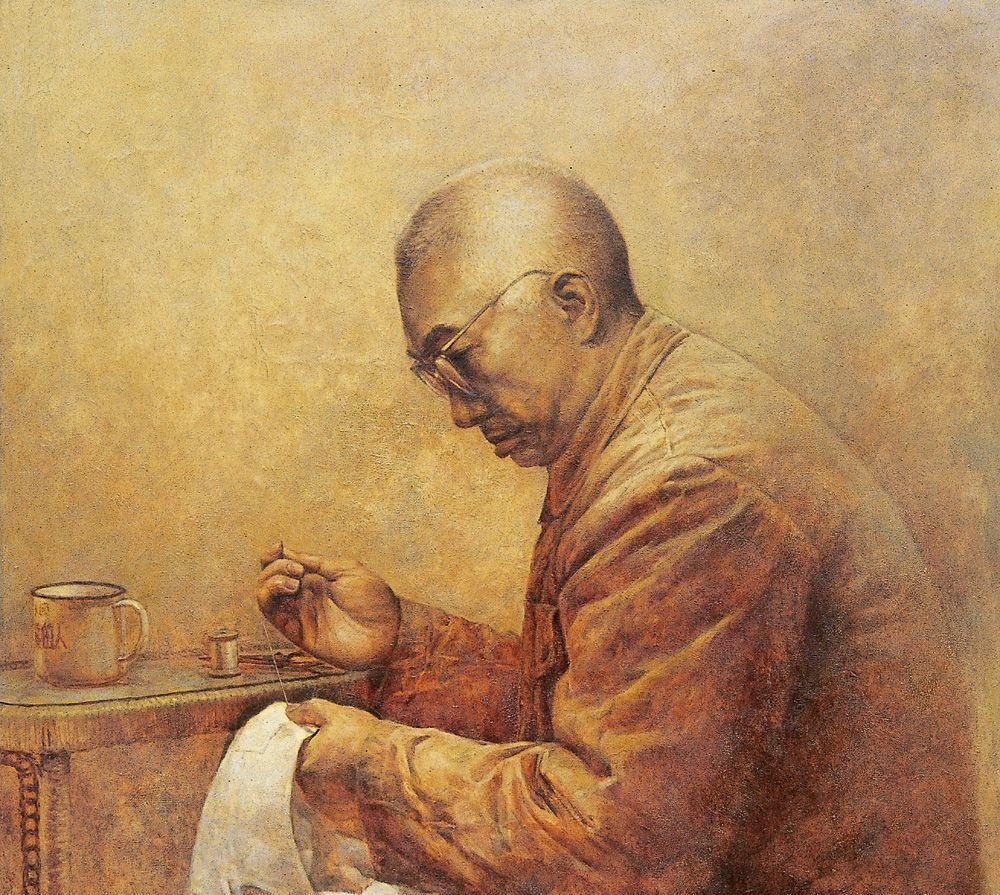

1950年,毛岸英牺牲,苏联老师连声叹息:他是一个全才,太可惜了 “1951年3月的一天,你们听说了吗?岸英在朝鲜……”办公室门口传来俄籍同事压低的嗓音。话音未落,坐在窗边改作业的郑一俊猛地站起,手里的铅笔折成两截——那份写着“毛岸英阵亡”的战报,终于还是递到了他面前。 自此向前推十四年,1937年冬,莫斯科终年灰白的天空下,一辆旧卡车停在莫尼诺儿童院门口。年仅十五岁的“谢尔盖·毛”背着行李跳下车,笑得腼腆,却伸手替弟弟提箱。护送干部刚转身,他已用一口娴熟的俄语问路。孩子们不知道,这个新同学的真实姓氏会在数年后响彻中国战场,而郑一俊也尚未意识到,他与毛岸英的师生缘分,从此写入两国档案。 郑一俊早来半年。其人河南南阳书香门第出身,年轻时唱戏、改剧本、背《史记》,跳出家学的条条框框,一股子不服输。1920年代奔法勤工俭学,转年改道莫斯科大学研究东欧文学,毕业后被分配到国际革命战士救济会旗下的儿童院担任教导主任。用他自己的话说,就是“管饭、管书,也顺手管管娃娃们乱打雪仗”。 儿童院原本只允许讲俄语,外语课开德语,中文缺了门。1937年春,延安发来电报:“中共干部子弟必须系统学习本国语言与历史。”组织物色懂俄语又懂中文的教员,名单翻来覆去,最后落在郑一俊身上。比起学术头衔,大家更信他那股“跟孩子掰扯也能把《二十四史》讲得像评书”的功夫。 第一堂中文课,毛岸英坐在倒数第二排,袖口被墨水染得乌青。郑一俊拿《史记·鸿门宴》开局,先把刘邦、项羽的性子拆解,再问学生:“如果你在烛光暗影里,要不要劝项羽下杀手?”毛岸英皱眉盘算半晌,回答:“要看天下局势,不看私怨。”一句话让老师挑眉。课后闲聊,两人从秦汉聊到苏俄十月革命,郑一俊心想:这小子年纪不大,步子迈得倒大。 教材短缺,他们便自制读本:剪报、誊抄、打蜡板。一到周末,郑一俊带着七八个孩子钻进图书馆,连夜翻译中文参考书名,再逐段对照。灯熄了,毛岸英常揣着小手电,把词汇抄在废纸背面;早晨收工,字迹却极工整。用郑一俊的话说,“小伙子求知像上了发条,不拨停”。 1939年,欧洲局势骤然紧张,儿童院防空警报声此起彼伏。一次演练间隙,毛岸英问老师:“为什么群众会把希望投注在领袖?是信仰,还是习惯?”郑一俊没急着回答,只拍拍他肩膀:“想懂这一点,你得先去看真实战场。”也正是那年秋天,国际革命战士救济会决定整体搬迁,毛岸英兄弟被转至伊万诺沃,郑氏夫妇则调入共产国际中国部。站台风大,郑一俊把一册《资治通鉴》塞到岸英包里,说:“日后若有机会回国,用得着。”列车汽笛拉长,师生从此各赴前程。 1946年4月,毛岸英回到延安,再见父亲毛泽东。谈话中,他把莫斯科岁月娓娓道来。主席笑问:“俄文还顶用吗?”岸英答:“顶用,不过中文底子更要紧,这得谢郑老师。”同年秋,随解放军南征北战,他走过东北、华北,又在东北野战军担任翻译、作战参谋。有人打趣:“毛主席儿子拿俄文吃饭?”他摇头:“打仗靠脑子,语言只是工具。” 1950年10月,抗美援朝急报飞抵北京。志愿军总部缺懂俄语又能统筹后勤的参谋,彭德怀一句“岸英去不去?”毛岸英立刻报名。不少战友劝他多考虑,毕竟这是“零距离”与美国空军过招,危险指数高得吓人。他只挥挥手:“我二十多岁,不上谁上?” 同年11月25日清晨,美军B-26轰炸机突袭志愿军司令部。刚端完早饭的毛岸英冲进指挥帐篷,核对地图、叫通信兵关灯。炸弹落下,指挥部被燃烧弹点成火海,毛岸英与警卫排战士姜兆泉牺牲,年仅二十八岁。 噩耗传回莫斯科。郑一俊获悉后,把当天授课停掉,独自坐在教师宿舍,窗外零下二十度,他却没合上大衣。俄同行安慰,他只低声重复一句:“Это редкий талант, погиб зря(一个难得的全才,就这么没了)。”屋里炉火噼啪,却驱不散那股凉意。 1940年代,郑一俊曾私下评价过几个中国孩子,认为“问得最深、读得最杂”的是毛岸英;十年后,事实正好佐证:这位学生在军事、政治、外语、后勤工种间快速切换,隐姓埋名,却依旧保持清醒和好奇。可惜战火无眼,人才未及绽放,生命戛然而止。 半个多世纪走过,朝鲜停战协定已成教科书条目,但翻开志愿军伤亡名单,“毛岸英”三个字仍让无数老兵噙泪。不少人疑惑,为何非要让领袖之子冒险上前线?答案或许简单——在那个枪炮压耳的年代,他只是中国人民志愿军二战士兵中的普通一员。郑一俊当年评价他“全才”,并非只指知识广博,更指那种“哪里需要就去哪里”的担当。倘若他能看到朝鲜停战日,也许会把那本随身携带的《资治通鉴》重新翻到“天下为公”那一页吧。 郑一俊后来告诫新生:“学问不是纸面功夫,书要读在脑里,更要带到路上。”每逢有人好奇,他仍会讲到那个勤抄英语单词、又能与苏联老师辩论《联共党史》的少年,只是声音低沉:“他本该成中国最好的干部之一。”