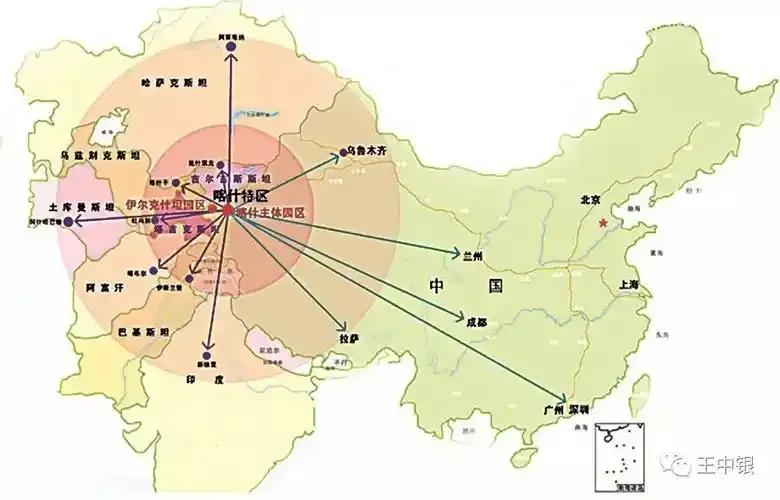

从左宗棠收复新疆,读懂中国疆域与国运的深层逻辑 翻开中国历史长卷,有个现象格外扎眼:汉唐清手握新疆,即便王朝崩塌,主体民族仍能守住中原;宋明丢了新疆,最终难逃少数民族入主的命运。这并非巧合,而是藏着中国疆域与国运的深层逻辑——19世纪左宗棠抬棺西征收复新疆的壮举,正是解码这一逻辑的关键钥匙,更让喀什的战略分量跨越百年仍振聋发聩。 一、先看清:新疆为何是“华夏稳固的命脉”? 中国有五大核心地缘板块:蒙古高原、青藏高原、西域(新疆)、东北雪原、中原。这五大板块从来不是孤立的,而新疆是串联它们的“枢纽”,其不可替代性体现在两点: 1. 降低防卫成本:握住新疆,就能掣肘欧亚大草原,再联动中原与东北,形成对蒙古高原游牧势力的合围。汉唐“经略东北、西北夹击正北”,清朝“从东北起家后深耕西北”,都是靠这一逻辑减少中原防卫压力。 2. 避免多方受敌:宋明没有新疆这个“支点”,中原要同时应对东北、正北、西北三方侵扰,人力物力被持续消耗,最终走向崩塌。 历史早已证明:无新疆,难守华夏;有新疆,才有中原稳固的“缓冲带”。 二、再追问:左宗棠为何能在晚清收复新疆? 晚清内忧外患,左宗棠能抬棺西征成功,绝非仅凭个人勇气,而是多重历史条件的叠加: 1. 清廷的“地缘整合基础”: 清廷为实现“满蒙共治”,不仅整合了五大板块,更通过“东北三将军、西域伊犁将军、西藏驻藏大臣”等制度,对边疆实现近200年直接统治——这为收复新疆打下了“统治根基”,若没有这份积淀,王朝晚期根本无力“开疆拓土”。 2. 顶层支持与战略定力: 没有清廷最高统治者的认可,左宗棠难筹粮筹饷;而清廷晚期即便割让外东北、外西北,仍坚持“重新疆,保蒙古,卫京师”,平定张格尔、阿古柏叛乱,这份战略执行力是关键。 3. 历史传承的“精神底气”: 林则徐被贬伊犁时考察新疆,与左宗棠的“湘江夜话”,传递的不仅是边疆见闻,更是家国担当;清朝200年对边疆的经营,也让中原精英重新认知“天下”,不再视边疆为“蛮荒之地”。 三、比一比:为何左宗棠是“超越时代的民族英雄”? 对比晚清“中兴四大臣”,左宗棠的功绩更显厚重: - 曾国藩、李鸿章只是封建王朝的“维稳者”:一个镇压农民军,一个签下《马关条约》等丧权辱国协议,他们的角色在每个王朝末期都能找到相似者; - 唯有左宗棠,以收复新疆的壮举,守住了中国六分之一的领土,更延续了“华夏五大板块一体”的地缘格局。 千百年后,曾李或许会被历史淡忘,但左宗棠必然镌刻在民族记忆里——因为他守护的不只是土地,更是中国疆域的完整与国运的根基。 四、看当下:新疆与喀什的“新时代价值” 如今,新疆的战略价值早已超越“防卫缓冲”,成为“一带一路”的核心支点;而喀什,更是这一支点上的“黄金接口”: 1. 开放枢纽:喀什到印度新德里1200公里、伊朗德黑兰2200公里,比到北京、上海还近,这份距离优势让它成为中国向西开放的“桥头堡”——没有新疆,“一带一路”向西延伸便缺了关键枢纽; 2. 文化纽带:作为新疆维吾尔族的文化发源地,喀什多元文化交融,既是铸牢中华民族共同体意识的“活标本”,也是展示中国西部活力的“窗口”,其发展关乎民族团结与国家认同。 结语:读懂新疆,就是读懂中国的“疆域逻辑” 从汉唐经营西域到清廷整合五大板块,从左宗棠收复新疆到如今“一带一路”布局,新疆始终是中国疆域不可分割的部分,是国运兴衰的“晴雨表”。而喀什,既是历史留给我们的“战略遗产”,也是现实赋予的“开放机遇”。 读懂新疆与喀什的价值,便是读懂中国“多元一体”的疆域逻辑,读懂一个国家“以史为鉴、面向未来”的智慧与担当——这,正是左宗棠收复新疆留给我们最珍贵的启示。