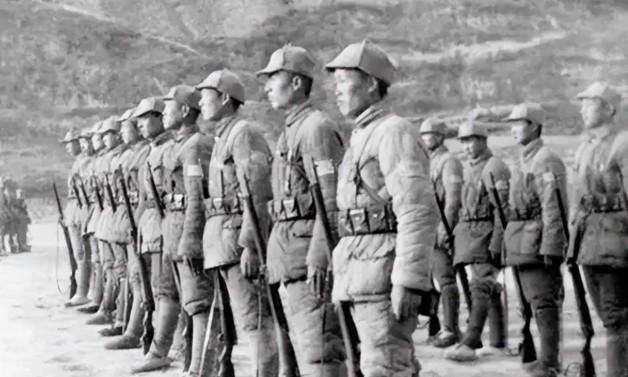

1951年,7名志愿军被包围,情急之下,一个19岁的司号员吹响冲锋号,谁知,正在冲锋的200名英军听到声音,却吓得赶紧后退! 1951年1月3日,朝鲜釜谷里镇。 志愿军第39军116师347团7连司号员郑起,躲在弹坑里。 他19岁,左手攥着一把铜号。这把铜号,已经跟了他三年。 右手在腰间摸索,只剩最后一颗手榴弹。 阵地上,还剩6名战友。他们都看着郑起,眼神里有期待,也有诀别。 山脚下,200多名英军正往上冲。坦克履带碾过冰雪的声音,听得清清楚楚。 三天前,347团发现了英军第29旅皇家来复枪团。 这个英军部队是精锐,配备30多辆坦克,还有完整的炮兵支援。他们想从釜谷里公路撤退,前往汉城。 7连接到命令:抢占公路制高点,挡住敌人。 英军第一次进攻,在黎明时发起。 3门25磅榴弹炮朝7连阵地开火。新修的工事,一下就炸塌了。 连长厉风堂在炮火里喊:“把汽车给我卡住!” 他当时不知道,这些被英军当成“生命线”的卡车,最后会成为敌人的坟墓。 战斗最激烈的时候,7连的反坦克手雷全用完了。 战士李家福,把两挺损坏的布伦机枪拼在一起,继续作战。 子弹打光了,他抄起枪托,砸死三名英军士兵。 指导员张鼎先的遗体被抬下阵地时,手指还扣在扳机上。身边散落着17个弹壳,那是他最后剩下的弹药。 连长牺牲前,把压在身下的手枪塞给郑起。 郑起是黑龙江海伦县人。这时候,他才真正懂了“指挥”两个字的重量。 他摸出军号,铜身已经磨得发亮。这是1948年他入伍时,从号兵班领来的“武器”。 “司号员,你指到哪,我们打到哪!” 六名党员战士喊出声,把阵地上的乌鸦惊飞了。 郑起突然想起连史册里的记载:1934年川陕苏区反围剿时,红9军直属队用一百多支军号,吓退敌军三个团。 他摸了摸号身上的弹痕。这是1948年义县攻坚战留下的。当时炮弹片擦过他的左耳,可他的嘴没受影响,还能吹号。 郑起跃出战壕时,英军少校布莱克正在用望远镜观察山顶。 布莱克参加过诺曼底登陆,可这时候,他突然浑身发抖。 零下20℃的寒风里,郑起的铜号响了。声音很尖,能撕破夜空。 英军战史里记载,皇家来复枪团的士兵听到号声后,都出现了“战壕精神障碍”。 有人紧紧捂住耳朵,有人对着空中乱开枪,还有老兵跪在地上祈祷。他们说,这是“中国军队的幽灵军团”来了。 后来美军心理战专家分析:志愿军军号的声波频率,刚好处于人类容易紧张的范围。再加上山谷的回响,会引发群体性恐慌。 郑起站在战壕上,继续吹号。英军的枪口离他只有十几米,却没人开枪。 他连续吹了三遍冲锋号。那些快冲到山顶的英军,突然掉头往山下跑。 没多久,347团主力赶到战场。他们看见200多名英军,全挤在公路拐弯处。 英军遗弃的坦克里,有一辆百夫长坦克。仪表盘上,刻着“上帝保佑女王”的英文。 这些此前骄横的英军士兵,被一把铜号打没了所有战斗意志。 现在,这把铜号陈列在军事博物馆里。铜锈下面,还能看清刻的字:“1951年1月3日釜谷里战斗”。 郑起在回忆录里写:“我吹的不是号,是七连的魂。” 有数据统计,抗美援朝战争中,志愿军司号兵共吹响冲锋号12.7万次。平均每次号声响起,战士们能突击300米,直接推动23%的战术取得胜利。 1951年除夕夜,郑起在战地日记里写:“军号不是魔法,是千百个七连战士用命换出来的。” 2023年,91岁的郑起再吹这把铜号。国防部试验室检测:号声峰值112分贝,1公里外能让人身体发颤。这就是历史的回响,有些声音能穿过时间,留在民族记忆里。 郑起“吹号退敌”成了抗美援朝传奇。他和7连战士用勇气与生命守阵地,故事一直被人铭记。 抗美援朝战场还有很多这样的英雄,他们拿简陋武器,凭一股劲和装备精良的敌人拼杀。不是军号有魔力,是战士们的信念给了军号力量。 那把铜号仍在博物馆,看着来往的人,像在讲当年的事:1951年寒冬,19岁司号员用一把铜号挡住200名英军。 郑起后来回忆,当时吹号没想太多,就觉得不能让敌人冲上来,要守阵地、给战友报仇。就是这股劲,让他吹响改变战局的号声。 英军战史也提过这次撤退,说号声让士兵失了斗志。可他们不知道,那不是号声的魔力,是志愿军的决心。 每声冲锋号,都是战士向敌人挑战;每声号响,都是对胜利的渴望。19岁的郑起,用一把铜号写下历史——只要有信念,再难的仗也能打赢。 现在提抗美援朝,会想起很多英雄,郑起和他的铜号也是其一。他的故事不是传说,是中国军人用热血写的传奇,会一直流传,激励一代又一代人。