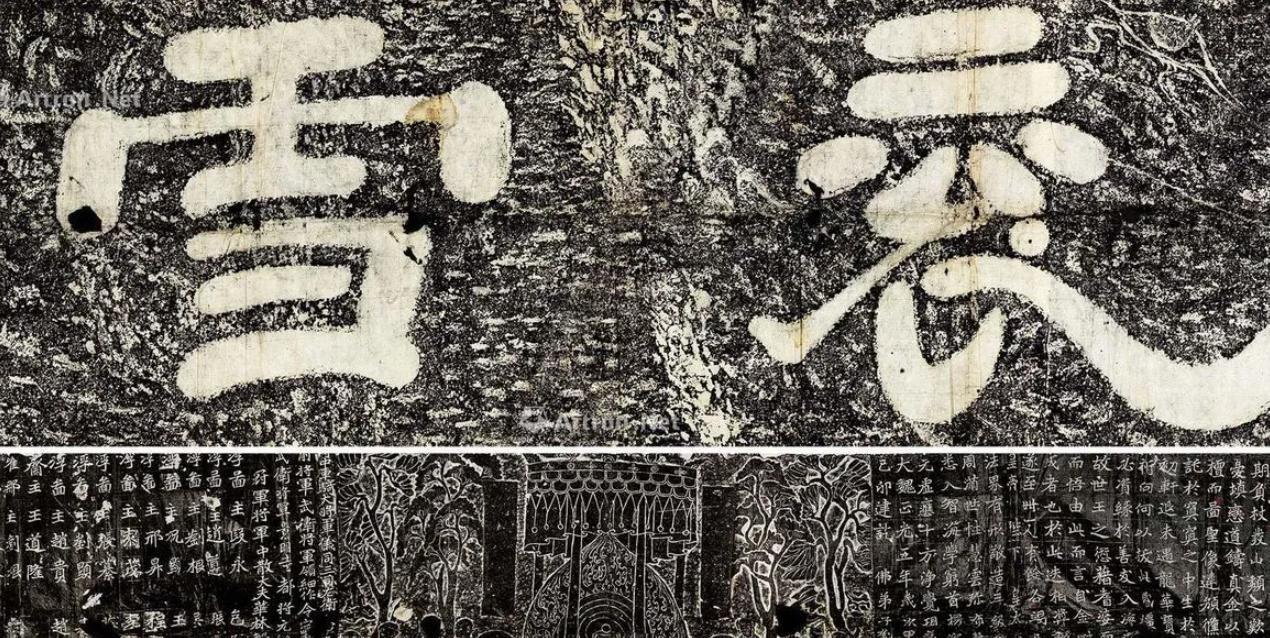

1968年,陕西汉中石门水库请来一位石匠,要他将峭壁上的两个错字凿掉,并开出高达10元一天的工钱。石匠原本很高兴,但当他看到那两个字时,心里却涌起疑问:这两个字看着普通,为什么值这么多钱?背后是不是有什么隐藏的秘密? 1968年的夏天,汉中的天闷得很,石门水库的坝基刚刚开挖,山谷里回荡的不是蝉鸣,而是铁锤与推土机的轰响。 就在这个时候,有个石匠被人悄悄叫去,说有份活儿要干——去崖壁上凿掉两个字。 工钱开得离谱,每天十块钱。 那年月,十块钱能买多少粮食?能让一个农户把家里窖里的谷子换成白面,还能添上一斤油。 石匠心里一阵狂喜,但转头又觉得不对劲:两个字,值这么大价钱? 他被带到崖下的时候,风正顺着褒河谷口吹,石壁裸露在烈日下,斑驳的石皮像是被火烤过的铁。两字刻得极大:“衮雪”。 笔画粗硬,气势凌厉,石匠不识书法的门道,但认得字,心里暗暗嘀咕:这字不难凿啊,何必花十块钱? 工头说得很轻巧,“错别字,要抹掉。” 他再问,工头眼神一闪,丢下一句“照做就是”,转身走开。石匠搭架子的时候,脚下是急流,浪花撞在石壁,溅起湿凉的雾。 他每一下锤子都小心,生怕碎了边角。 三天的工夫,字终于完整剥离。 几名壮汉抬走石块的时候,他忍不住喊:“这字有啥来头?”没人答,只留下汗水在背上凝成一层盐霜。 那年他拿到三十块钱,揣在怀里,心里却总有个结。 二十多年以后,他走进汉中博物馆,看见灯光下那方石块,恍惚间觉得时光倒转。 上面赫然就是当年他凿下的“衮雪”。 导览员的声音压过人群,说这是曹操的唯一真迹,写于公元二一五年,曹操伐张鲁凯旋,在褒谷口看河水翻涌,心潮激荡,挥笔写下。有人当时说“衮”字缺了三点水,曹操哈哈大笑:“一河流水,岂缺水乎?”那一笑,从此被说成千古机锋。 故事听上去极美,就像褒河边的雾气,朦胧却让人沉醉。 可真是这样吗?翻开古籍,找不到一句确证。 署款“魏王”显得扎眼,曹操生前曾严禁碑刻,不许随意立字。有人说,这笔迹并不像曹操的手风,倒更像后世石工仿写。 学者们摇头,游客们却依旧拍照,口口声声说:“这就是曹操写的。” 真假之辩,像是两条平行的河道,一边是冷冰冰的证据链,一边是热气腾腾的想象。 人们需要这个故事。就像褒谷口需要那条河水一样。一个得胜归来的曹操,在险要关隘写下两个字,这画面太有力量了。于是即便缺乏文献佐证,人们还是愿意相信,把它当作曹操留给后世的唯一墨迹。 博物馆的玻璃柜里,它静静躺着,既是文物,也是心照不宣的叙事。 石门的故事,不止这两个字。 真正的石门,是东汉永平年间凿开的。 太守鄐君奉诏,调来两千多名劳役,火烧水激,把山体凿成一条十六米长的通道。 隧道的洞口不算大,高三米半,宽四米多,却足以让车马通行。那是中国最早的人工穿山道之一,凿开的那一刻,关中与蜀地的距离被缩短,官道与兵路由此通畅。 从那以后,仕人商旅、军队行伍不断经过,石壁成了纸张,刀錾代替毛笔,题刻一代代叠加。 有人记功德,有人写诗文,有人只留名号。 千年下来,石门成了一座石头档案馆。 唐宋时期,游人已将它比作碑林,说“字满石门,如入经卷”。1960年代的文物普查,统计到石门石刻一百余方。 最珍贵的十三方,被称作“石门十三品”。《石门颂》,东汉桓帝建和二年刻,字势八分,峻拔遒劲,后世《辞海》里的“辞”“海”二字便取自其中;《石门铭》,北魏永平二年所刻,承篆隶而启行草,被称作“不食人间烟火之仙品”。 这些石刻,既是书法的里程碑,也是古代交通制度的见证。 石门的命运随着水库而转折,1969年,石门水库开工,坝体弓形紧锁山谷,注定古石门要沉入水底。 文物专家在七十年代初展开抢救,把十三方精品切割迁至汉中博物馆。 那一刀刀切割声,像是在历史与现实之间划开一道口子。 就是在这个过程中,石匠的“高薪凿字”传闻流传开来,真假未必,但足以说明那场迁移在人们心里留下的印痕。 今天走进汉中博物馆,展厅的灯光冷白,照在那些石块上。 字迹的笔画还带着力道,凿痕的边缘则带着冷硬的锋利。观者在玻璃柜前,不仅仅是在看书法,还在看一个文明是如何被搬迁、被保护、被重新安放的。 石门原本在褒谷口迎水迎风,如今静静安卧在展厅里,依旧散发着石墨的气息。 “衮雪”是真迹还是伪作,至今没有答案。 可正是这份模糊,让它在不同人心里有不同的重量。有人把它看作曹操的霸气,有人把它当作地方的骄傲,有人则把它当作一次文化的误会。 石门沉在水底,石刻立在展厅,历史在水声与灯光之间换了模样,却还在说话。 褒河依旧流淌,坝体高耸,展厅的玻璃柜冷冷发光。那方石板安静地躺着,字迹斑驳,像是在等人停下脚步,抬头再看一眼。