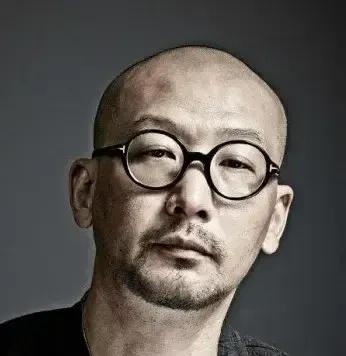

泪目了 原来《731》的导演赵林山 为了拍摄这部电影牺牲了这么多,他不惜抵押房产,堵上了身家性命 他本是拍商业片的,镜头里多是都市霓虹、爱恨情仇,票房不错,圈内也算顺风顺水。 赵林山的名字,过去常出现在都市情感剧的片尾字幕里。都市灯红酒绿、情感纠葛、商业成功,是他曾熟悉的世界。 但在2025年的今天,他的名字,却因为一部沉重的电影《731》,出现在了无数观众泪目的评论中。 不是因为剧情跌宕,而是因为那份沉甸甸的历史责任感——一个导演,为了还原真相,抵押了房产,倾尽全家积蓄,拼了11年,拍出了一部我们不能遗忘的历史。这样的转变,并非偶然。 赵林山的命运转折,发生在十多年前的一个拍摄现场。当时,他无意中翻阅到一本1948年盟军在远东军事法庭上对日本731部队的调查笔录。 那些关于“冻伤实验”“活体解剖”“细菌战”的描述,让他久久不能平静。他说:“我那一刻忽然意识到,我一直活在一个对历史近乎无知的安全区里。” 对于许多人来说,那只是一本历史文献。但对赵林山而言,那是一次心灵的震颤。他决定拍一部关于731的电影,不是猎奇,不是复仇,更不是消费苦难,而是为了打破沉默、唤醒记忆。 可代价,是他没料想到的沉重。为了筹措资金,他抵押了房产,拿出全部积蓄,甚至连妻子的嫁妆也被典当。有人劝他说:“这题材太沉重,票房不会好,不如加点爱情线,或者换个角度。” 但赵林山拒绝妥协。他说:“我不是为了票房拍这部片子,我是为了不能被忘记的那些人。” 现实的残酷远胜剧本中的苦难。 投资方接连撤资,剧组一度濒临解散,他甚至不得不四处借钱、低头求人,只为兑现对团队的承诺。在东北的拍摄现场,大雨冲垮了布景,资金链断裂,演员食宿成问题。 有人问他值不值得,他苦笑着说:“我也问过自己上百次,但每次想到那些受害者的名字,我就觉得,不做这件事的人太多了,我不能再当沉默的大多数。”赵林山的坚持,并非空洞的情怀。 他带领团队在哈尔滨731遗址纪念馆驻扎数月,翻阅档案、考察实地、访谈幸存者。他们甚至获取了部分未公开的受害者名单,并在拍摄前举行默哀仪式,念出那些曾被历史湮没的名字。 他说:“我们不是在拍电影,我们是在为他们立碑。”更震撼的是,赵林山的祖父,疑似就是731部队的受害者之一。这不是一段抽象的历史,而是一段家族记忆的追寻。 他拍《731》,既是公众的责任,也是血脉的回应。这部电影的创作初衷并非复仇,而是铭记。他一再强调:“我不想让这段历史成为仇恨的延续,而是希望它成为我们不再重蹈覆辙的警醒。” 在当今社会中,越来越多的人对历史采取“过去的事就让它过去”的态度,但赵林山用行动反问:“如果我们连记住都不愿意,那又凭什么相信悲剧不会重演?” 拍《731》,不仅是艺术创作,更是一场关于良知与责任的修行。11年里,他拒绝了所有商业邀约,放弃了收入和声望,也错过了太多本该属于他的安全人生。 青丝变白发,他说那不是岁月,而是历史的重量。他的女儿从小住在剧组、换了学校,他的妻子用最朴素的方式支持着这场“看不到头的梦”。 有人说他傻,但更多人开始在电影院默默流泪,为这份执念动容。这部电影并不会带来商业奇迹,但它填补了一个影像的空白。 在当代青少年对“731”一知半解甚至毫无概念的背景下,这部作品,成了一次国民记忆的补课。它不止是电影,它是一次沉重但必要的提问:我们该如何面对历史的黑暗? 在当今这个快节奏、娱乐化的时代,赵林山的选择显得格格不入。但正是这种“不合时宜”,才凸显出他的可贵。他不是传统意义上的英雄,但他的行为,却有一种难以忽视的厚重。 他像一个“执火者”,在历史的荒原上,点亮了一束光。人们常说,历史是一面镜子。但如果没有人擦拭,它终将蒙尘。赵林山11年的坚持,是对“铭记”二字最朴素、最有力的诠释。 他用自己的方式告诉我们:守护历史真相,需要有人愿意付出代价,而他,愿意。《731》的价值,不止在银幕之上,更在这段艰难的诞生历程中。 它提醒我们,即便是在最商业化的时代,依然有人,愿意为历史,付出一切。